リスクマネジメントとは?企業が備えるべきリスク対策の基本と導入のポイント

不確実性の高まる現代社会において、企業が持続的に成長を遂げるためには、あらゆるリスクに備える「リスクマネジメント」の導入が不可欠です。自然災害やサイバー攻撃、人的ミスや法令違反といったリスクは企業活動に深刻な影響を及ぼしかねません。そのため、近年は経営層・管理職が主体となって、組織全体で予防・対応体制を構築することが求められています。

本記事では、法人向けにリスクマネジメントの基本的な考え方や手順、社内体制の整備方法、実践事例までを体系的にご紹介し、貴社の事業継続・企業価値の向上に役立つ視点を提供します。

リスクマネジメントとは何か?企業活動における基本的な定義と目的

まずは、リスクマネジメントの基本的な定義や目的、重要性を見ていきましょう。

リスクマネジメントの定義

リスクマネジメントとは、将来起こりうるリスクを予測し、損失を最小化するための体系的な経営管理手法です。

現代の企業活動は、常に不確実性に満ちています。何もしなければ、潜在的なリスクが顕在化した際に甚大な損失を被る恐れがあります。そのため、事前にリスクを特定・分析・評価して管理下におき、経営の安定化と企業価値の維持・向上を図らなければなりません。

たとえば、製造業で特定の部品供給が一社に集中している場合、その供給元が災害に遭うと生産が停止するリスクがあります。このリスクを特定し、供給元を複数に分散させる対策を講じることが、リスクマネジメントです。

ISO31000などの国際標準に基づくアプローチが重要

効果的なリスクマネジメントを実践するには、ISO31000などの国際標準に基づいたアプローチが重要です。ISO31000のフレームワークに沿うことで、誰が担当しても一定の質を担保したリスクマネジメントが可能になります。

ISO31000では、効果的なリスクマネジメントがもつべき普遍的な原則として、以下を掲げています。

- 組織の価値を創出し、保護する

- 組織のあらゆる活動や意思決定と一体化させる

- 組織の状況に合わせて調整する

- 変化を予測し、検知し、対応し続ける

この枠組みを導入することで、自社に潜むリスクの特定から評価・対応まで、プロセス全体を漏れなく構築・運用しやすくなります。

法人としての持続的成長や信頼確保のために必要不可欠

リスクマネジメントは企業が持続的に成長し、社会からの信頼を確保するために必要な経営基盤です。

大規模な事故や不祥事を起こせば、長年かけて築き上げた顧客や取引先、社員からの信頼を一瞬で失います。このような事態を未然に防ぎ、安定した経営を続けるためには、リスクへの備えが欠かせません。

たとえば、日頃から情報セキュリティに関するリスクマネジメントを徹底している企業は、顧客情報の漏えいというインシデントを防ぎやすくなります。顧客は安心してサービスを利用できるため、企業の社会的評価やブランド価値も向上し、持続的な成長につながるでしょう。

リスクマネジメントは企業の競争力を高め、その未来を守る攻めの経営手法でもあります。

なぜ今、企業にリスクマネジメントが求められるのか

近年、自然災害から情報漏えいまで、企業を取り巻くリスクは多様化しています。対応を誤れば信用の失墜や法的責任につながるため、リスクマネジメントの重要性を押さえておきましょう。

近年、自然災害、感染症、情報漏えい、ハラスメントなどリスクが多様化・複雑化

近年、リスクマネジメントの重要性が増している理由は、企業を取り巻くリスクが多様化・複雑化しているからです。

かつてリスクといえば、火災や事故、自然災害が中心でした。しかし、現在はグローバル化やIT化の進展に伴い、下記のようにリスクの種類が増加しています。

- サイバー攻撃による情報漏えい

- サプライチェーンの寸断

- パンデミック

- 従業員によるSNS炎上

- 各種ハラスメント問題

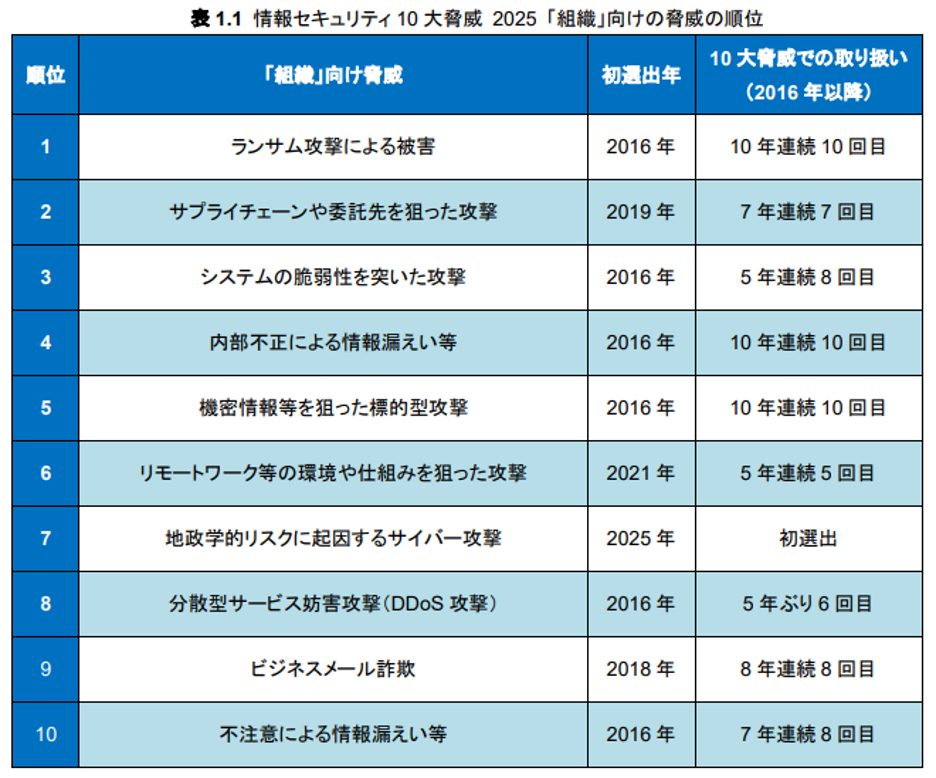

実際にIPA(情報処理推進機構)が公表した「情報セキュリティ10大脅威 2025」では、「ランサム攻撃による被害」が1位でした。

出典:IPA「情報セキュリティ10大脅威 2025 組織編」

もし海外の取引先が地政学的リスク(紛争など)に巻き込まれれば、自社の生産計画に影響が及びます。また、社内でのハラスメントが1つ発生すると、人権問題として深刻なニュースになりかねません。

そのため、このようなリスクを個別に捉えるのではなく、組織全体で統合的に管理するリスクマネジメントのアプローチが不可欠です。

企業の信用問題に影響する、法的責任や社会的信用の観点から対応強化が必要

リスクマネジメントの強化は、企業の法的責任を全うし、社会的信用を維持する観点からも重要です。

現代は、企業に厳しい管理体制を求める法律が次々と施行されています。法令を遵守できない場合は行政処分や罰金、訴訟による損害賠償といったダメージを受け、企業の信用を大きく損ないかねません。

たとえば、ずさんな顧客管理によって大規模な情報漏えいを起こした場合、法律に基づく罰金や被害者への賠償金が発生します。それ以上に「あの会社は信用できない」という社会的評価が定着し、顧客離れや株価下落など、より深刻で長期的なダメージを受けるでしょう。

法的・社会的責任を果たすためにも、リスクマネジメント体制の強化が急務です。

リスクマネジメントを怠るとレピュテーションやコンプライアンス違反に直結することも

リスクマネジメントの取り組みを怠ると、企業の評判(レピュテーション)を毀損し、法令違反(コンプライアンス違反)につながる恐れがあります。

リスクマネジメントを軽視することは、不祥事や事故の発生を容認していることと同義です。一度コンプライアンス違反が発生すれば、その事実は瞬く間に広まり、企業の評判を回復不可能なレベルまで低下させる可能性があります。

たとえば「製品の品質管理」というリスクマネジメントを怠り、欠陥品を市場に出した場合を考えてみましょう。リコール費用という直接的な損失に加え、企業のブランドイメージは大きく傷つきます。これは消費者の信頼を失い、長期的な売上不振につながるコンプライアンス違反の典型例です。

自ら企業の存続基盤を破壊しないためにも、日々の地道なリスクマネジメント活動が重要です。

企業が直面するリスクの概要と種類

企業が直面するリスクは、損失のみの「純粋リスク」と、利益の可能性もある「投機的リスク」に大別されます。適切な対策を講じるためにも、両者の性質と種類を理解しておきましょう。

大きく分けて純粋リスクと投機的リスクに分かれる

企業が向き合うすべてのリスクは、以下の「純粋リスク」と「投機的リスク」の2種類に分けられます。

純粋リスクと投機的リスクの違い

| 純粋リスク | 投機的リスク | |

| 意味 | 損失のみが発生する可能性のあるリスク | 損失または利益が発生する可能性のあるリスク |

| 起こりうる結果 | 損失が発生する または何も起こらない | 利益を得る、損失を被る または何も起こらない |

| 主な発生源 | 災害、事故、盗難、過失など | 経済・社会情勢の変化、経営判断、市場の変動など |

| 管理の基本方針 | 損失の発生を避け、影響を最小化する | リスクを分析し、リターンを得るために選択的に受け入れる |

リスクを純粋リスクと投機的リスクに分けて整理することで、自社が直面する不確実性を理解して、的確な経営判断を下せるようになります。

純粋リスクの概要(災害や事故、地震、テロ人為的なミスなどで発生するリスク)

純粋リスクとは、発生した場合に損失しかもたらさないリスクです。リスクの予測が難しく、突発的に発生するケースが多いため、事前の備えが欠かせません。

下記が純粋リスクの代表例です。

- 自然災害(例:地震、台風)

- 事故(例:火災、爆発)

- 社会的事件(例:テロ、戦争)

- 人為的ミス(例:社員の操作ミスや不正行為)

いずれも発生すれば事業の中断や資産の損失、社員の安全への脅威に直結します。

純粋リスクの種類と詳細を記載

純粋リスクは、対象によって「財産リスク」「人的リスク」「賠償責任リスク」「費用・利益リスク」の4つに細分化されます。

4つの純粋リスクの違い

| 財産リスク | 人的リスク | 賠償責任リスク | 費用・利益リスク | |

| 概要 | 企業が所有・使用する財産が損害を受けるリスク | 役員や社員が働けなくなることで、企業が損失を被るリスク | 第三者の身体や財産に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負うリスク | 利益を失う、または余計な費用が発生するリスク |

| リスクの対象 | 有形資産 (建物、設備、商品、現金など) | 人的資本 (経営者、社員、専門技術者など) | 第三者の身体・財産 | ・本来得られたはずの利益 ・事業を継続するための資金 |

| 具体例 | 工場や商品が火災や盗難に遭う | 役員や社員の死亡・傷病により、業務が滞る | 製品の欠陥や施設の不備で他者に損害を与え、賠償請求される | 工場の火災で生産が停止し、売上がゼロになる |

各リスクに対して、火災保険や損害賠償責任保険への加入、事業継続計画(BCP)の策定といった具体的な対策を講じることが重要です。

投機的リスクの概要(企業活動や社会情勢などの変化で発生するリスク)

投機的リスクとは、損失を被る可能性と利益を生む可能性の両方が存在するリスクです。以下が投機的リスクの一例になります。

- 新製品の開発

- 新規市場への進出

- M&A(企業の合併・買収)

- 経済的な情勢変化

上記のようなリスクは予測が外れれば損失ですが、的確に捉えれば大きな収益機会となります。そのため、十分な情報収集と分析を通じてリスクの大きさを評価し、管理できる範囲で挑戦していくことが大切です。

投機的リスクの種類と詳細を記載

投機的リスクは、リスクの発生要因によって「経済的リスク」「政治的リスク」「法的リスク」「戦略的リスク」に分かれます。

4つの投機的リスクの違い

| 経済的リスク | 政治的リスク | 法的リスク | 戦略的リスク | |

| 概要 | マクロ経済全体の変動によって、企業の収益性や財産価値が変動するリスク | 国内外の政治・社会情勢の変化によって、事業の継続や資産が脅かされるリスク | 法改正や新規制の導入により、事業活動の制限や追加コストの負担を強いられるリスク | 経営戦略や意思決定の誤りによって、競争優位性の喪失や、計画した収益を達成できないリスク |

| リスクの対象 | ・企業の収益 ・資産価値 ・キャッシュフロー | ・海外資産 ・サプライチェーン ・輸出入の安定性 | ・事業の自由度 ・コンプライアンスコスト ・既存の事業モデル | ・企業の競争力 ・市場シェア ・ブランド価値 |

| 具体例 | 円安で輸入コストが増大する | 海外の紛争で工場が操業を停止する | 環境規制の強化により、追加の設備投資が必要になる | 新製品の開発が失敗する |

投機的リスクに対しては、専門部署による市場分析や地政学リスクのモニタリング、法務部門による法改正のチェックなど、多岐にわたる管理アプローチが必要です。

業務別に発生する可能性があるリスク

リスクは特定の部門だけではなく、企業のあらゆる業務に潜んでいます。ここでは経営・労務・法務・財務の4つの業務別に、発生しやすいリスクとその具体例を解説します。

経営で起きやすいリスク(事業の難航、競合の参入・増加、判断ミスによる業績悪化)

経営戦略や投資判断におけるミスは、会社全体の業績悪化や存続の危機につながる恐れがあるため、特に慎重なリスク管理が求められます。

以下は、外部環境の変化に対応できないことで起こりうるリスクです。

- 新規事業で市場ニーズを読み違えてしまい、難航する

- 強力な競合他社が突然参入してきてシェアを奪われる

- M&Aの判断ミスにより、かえって財務状況が悪化する

そのため、経営者は外部環境の変化を監視し、客観的なデータに基づいて判断を下す必要があります。

労務で起きやすいリスク(労働時間や残業問題、社員による情報漏えい、ハラスメントなど)

労務リスクは、企業の評判や社員の士気に直接影響を与える重要なリスクです。

社員の労働環境が悪化すれば、生産性の低下や有能な人材の流出につながります。また、労務問題があるとSNSを通じて瞬時に拡散され、企業のブランドイメージを大きく傷つけかねません。

以下が労務リスクの一例です。

- 労働時間問題(例:長時間労働、サービス残業)

- 人権問題(例:パワーハラスメント、セクシャルハラスメント)

- 退職者や現役社員による機密情報の漏えい

定期的な研修や相談窓口の設置を通じて、労務リスクの未然防止と早期発見に努めましょう。

法務で起きやすいリスク(知財、著作権違反、景品表示法違反などの法律に関わるもの)

企業の事業活動が、意図せず法律や規制に抵触してしまう法務リスクは、事業停止にもつながりかねない重大なリスクです。

企業活動は会社法や労働法、知的財産法など、さまざまな法律によって規律されています。法令違反は行政からの処分や課徴金、社会的な信用の失墜など、深刻な結果を招きます。

具体的には、下記のようなケースです。

- 広告で製品の性能を過大に表現し、景品表示法に違反する

- 他社の特許や商標を無断で使用し、知的財産権を侵害する

- フリー素材だと思った画像に著作権があり、著作権法違反となる

そのため、法務部門の体制を強化して、契約書のリーガルチェックを徹底する必要があります。また、社員へのコンプライアンス研修を定期的に実施するなど、組織全体で法令遵守の意識を高めていきましょう。

財務で起きやすいリスク(事業の資金繰り、為替の悪化による影響、取引先の倒産など)

直接的に経営破綻につながりうる、常に監視が必要なリスクが財務リスクです。優れた製品やサービスがあっても、事業を継続する資金がショートすると企業は倒産してしまいます。

そのため、以下のような財務リスクに備えなければなりません。

- 売上の急な減少や想定外の経費増により、資金繰りが悪化する

- 海外との取引で、為替レートの急激な変動により損失を被る

- 大口の取引先が突然倒産し、売掛金を回収できなくなる

財務リスクに対応するには、定期的な資金繰り表の作成とモニタリングを行い、複数の金融機関と良好な関係を築くなど、専門的なリスク管理が不可欠です。

リスクマネジメントの基本プロセスと導入手順

リスクマネジメントは、リスクの特定・分析・評価・対策というプロセスで進めます。ここでは、具体的な導入手順や、継続的に改善していくためのPDCAサイクルを見ていきましょう。

1.社内で起こる可能性があるリスクを洗い出す

まずは、自社に存在するリスクを網羅的に洗い出しましょう。リスクの洗い出しが不十分だと、後続の分析や対策もすべて不完全なものになってしまいます。

リスクの洗い出しには、以下の方法があります。

- さまざまな立場の担当者によるブレインストーミングを行う

- 過去のヒヤリハット事例や事故報告書、業界他社の事故事例を参考にする

- PEST分析・SWOT分析などのフレームワークを活用する

「こんなことは起こらないだろう」という思い込みを捨て、あらゆるリスクをリストアップすることが重要です。

2.社内の組織部の状況と起こる可能性があるリスクを照らし合わせる

次に、洗い出したリスクが「自社のどの部門・業務プロセスと関連しているのか」を特定しましょう。

組織の具体的な状況とリスクを結びつけることで、リスクの発生原因や影響範囲が明確になります。その結果、対策を講じるべき担当部署や担当者が明らかになり、対策の実効性が高まります。

たとえば「情報漏えい」というリスクを洗い出した後、下記のように関連する部門や業務をマッピングしましょう。

- 営業部門:顧客情報の管理

- 開発部門:技術情報の管理

- 人事部門:社員情報の管理

マッピングによって、各部門が自部門で管理すべきリスクを自分ごととして認識できます。

3.各リスクの発生率と影響の大きさを算出する

企業のリソースには限りがあるため、すべてのリスクに完璧な対策を施すことはできません。そのため、リスクアセスメントによって、優先的に対処すべきリスクを客観的な基準で判断する必要があります。

リスクアセスメントとは、特定したリスクの「発生確率」と「影響度」を評価して、対応の優先順位を決める手法です。

たとえば、次の2つのリスクを挙げたとしましょう。

- 発生確率は低いが、発生した場合の影響は壊滅的(例:本社ビルの大地震)

- 影響は軽微だが、発生確率は非常に高い(例:従業員の事務ミス)

上記を「発生確率」と「影響度」の2軸でマッピングすることで、どちらを優先すべきかを可視化し、合理的な判断を下しやすくなります。

4.各リスクの予防対策を行う

リスクアセスメントで優先順位を決定したら、具体的な対策を計画して実行に移しましょう。これを「リスク対応」と呼びます。

リスク対応には、主に下記4つの方法があります。

リスク対応の4つの種類と具体例

| 種類 | 方針 |

| リスク回避 | リスクの原因となる活動そのものやめる・行わない 例:紛争リスクのある国への進出計画を中止する |

| リスク低減 | リスクの発生確率や影響の大きさを下げる対策を講じる 例:防犯カメラの設置、セキュリティ研修の実施 |

| リスク移転 | リスクによる金銭的な損失を、保険会社などの第三者に移す 例:火災に備えて火災保険に加入する |

| リスク保有 | リスクを認識した上で受け入れる 例:少額な事務用品の紛失は、発生時に経費として処理する |

リスクの性質と評価結果に応じて、最も適切で費用対効果の高い対策を選択してみてください。その上で「誰が・いつまでに・何をするのか」を明確にし、予防策を着実に実行していきましょう。

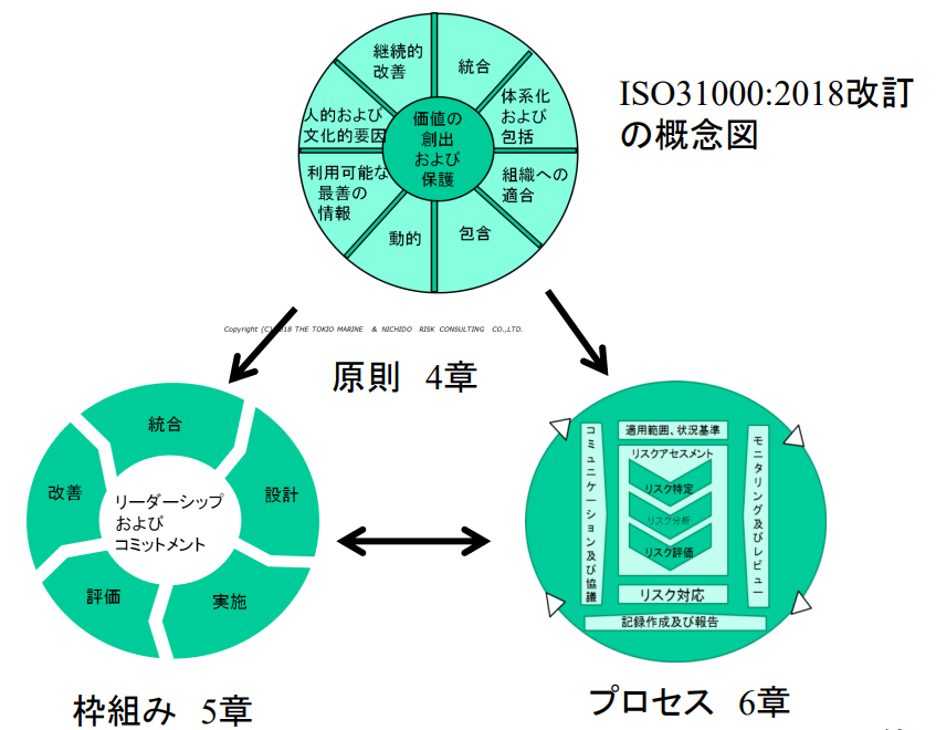

ISO31000に基づくリスクマネジメントの進め方

ISO31000に基づくリスクマネジメントは、「原則・枠組み・プロセス」の3要素で進めます。

出典:総務省「リスクマネジメントと危機管理 ~想定内と想定外:原点に戻って考える~」

まず、経営層のリーダーシップのもと、会社としてリスク管理に取り組む方針を明確にし、普段の業務に組み込む仕組みを作ります。

次に、事業の目標達成を妨げるリスクをすべて洗い出し、「発生の可能性」と「影響度」で分析・評価して優先順位をつけましょう。その結果に基づいて、リスクの「回避・低減・移転・保有」から最適な対策を選び、実行計画を立てます。

すべての過程で関係者との対話を密にし、定期的に活動を見直すことで、リスクに強い組織が育まれます。

リスクマネジメントのPDCAサイクル実践法は?

ビジネス環境や自社を取り巻くリスクは、常に変化しているものです。対策が有効に機能しているかを定期的に確認し、状況の変化に合わせて見直し続けなければなりません。

具体的には、次のようにPDCAサイクルを実践しましょう。

- リスクを評価して、具体的な対策を立案する

- 対策を実行に移す

- 一定期間後、対策の効果や新たなリスクの発生を評価・検証する

- 対策の強化や変更、新たな対策の追加といった改善活動を行う

PDCAサイクルに当てはめて回し続けることで、組織のリスク対応力が最新に保たれ、継続的に向上していきます。

組織としてのリスクマネジメント体制と役割分担

リスクマネジメントを実効性あるものにするには、経営トップの統括と専門チームの役割分担が不可欠です。ここでは、組織全体で取り組むための体制構築と、各階層の具体的な役割について解説します。

CEO、CROで統括。リスクマネジメントの協議を行う社員を複数人設けて体制を整える

実効性のあるリスクマネジメント体制には、経営トップによる統括と、それを支える専門役員および担当チームによる役割分担が不可欠です。強いリーダーシップと推進力がなければ部門間の壁を越えられず、形骸化しかねません。

具体的には、次のような体制や役割分担が一例です。

リスクマネジメントの体制と役割分担

| 体制 | 役割 |

| CEO (最高経営責任者) | リスクマネジメントの最終的な責任を負う基本方針を定める |

| CRO (最高リスク責任者) | CEOを補佐する全社的なリスク情報を収集・分析して、具体的な戦略を立案・実行する |

| その他社員 | 各部門から選出された担当者で構成される、リスクマネジメント委員会などを設置する現場レベルでのリスクの協議や、対策を浸透させる体制を整える |

このように階層的な体制を構築し、それぞれの役割と責任を明確にすることが、組織的なリスクマネジメントの基盤となります。

リスクマネジメント関係者は研修や情報収集、仕組み作りやマニュアル作成を行う

リスクマネジメントを担う関係者は、組織のリスク対応能力を維持・向上させる活動をしましょう。外部環境の変化や法改正などに応じて、知識やスキルを最新状態に保ち、社内のルールや仕組みをアップデートし続ける必要があります。

たとえば、外部研修に参加して最新の動向や他社事例を学んだ上で、下記のように社内に活かすなどです。

- 緊急時対応マニュアルを見直す

- 社員向けのeラーニング教材を作成する

- リスク評価のためのチェックリストを更新する

このようにリスクマネジメント関係者は、専門性を高めるインプットと、組織に還元するアウトプットを継続的に行うことが重要です。

長期的にリスクマネジメントを継続する場合は(ERM)の枠組みを推奨

従来のリスクマネジメントは、部門ごとに個別のリスクに対応する傾向がありました。一方で全社的リスクマネジメント(ERM)は、すべてのリスクを全社的な経営戦略と結びつけて、統合的に管理する手法です。ERMによりリスク間の相互作用を捉えて、より戦略的な意思決定が可能になります。

たとえば、ある部門がコスト削減(財務リスクの低減)のために、海外の安価な部品に切り替えたとしましょう。ERMの視点では、この決定がサプライチェーンリスク(地政学リスクなど)や品質リスク(評判リスク)を新たに生み出さないか、全社的な影響を評価します。そして、企業全体の価値を最大化する観点から、最適な判断を下すことを目指します。

リスクを経営資源と捉えて企業価値の向上につなげるには、ERMの考え方も取り入れましょう。

リスクマネジメント導入における課題とその要因

リスクマネジメントの導入は、組織内部の要因で形骸化しやすい傾向にあります。形骸化を防ぐためにも、導入時によくある課題とその原因について知っておきましょう。

社内のリスクマネジメントの責任者が不在or曖昧

リスクマネジメントを推進する責任者がいない、もしくは役割が曖昧な場合、誰も主体的に動かず活動が形骸化してしまいます。

たとえば、リスクマネジメントの担当部署を定めても、十分な権限がなければ他部門への協力要請や改善の指示ができません。結果として各部門から情報が集まらず、全社的なリスク評価が行えないまま、活動が頓挫してしまうでしょう。

そのため、リスクマネジメントの導入時は最初にCROを任命するなど、強力な権限をもつ責任者を定めることが大切です。

リスク分析の際にリスクに気付けない

人間は正常性バイアスをもっており、「自社に限ってそのような問題は起きない」と思い込みがちです。また、日々の業務に慣れ親しんでいると、そこに潜むリスクが見えにくくなります。

具体的には、経営層が現場の実態を把握しておらず、ITシステムやサプライチェーンの脆弱性といった「目に見えにくいリスク」の深刻さを理解できないケースなどです。

この課題を克服するには、下記のように客観的に自社を評価する機会が重要です。

- 他社の失敗事例から学ぶ

- 外部の専門家の視点を取り入れる

固定観念を打破し、リスクへの感度を高められるようにしましょう。

リスクマネジメントを行える体制が整っていない

リスクマネジメントは、一部の担当者だけが頑張っても成功しません。リスク情報の収集から結果のモニタリングまでの一連のプロセスを、組織として回す仕組みやルールが必要です。

各部門でヒヤリハット事例が発生しても、報告ルールや報告先が明確でなければ情報共有されず、全社的な再発防止につながりません。

そのため次のように、リスクマネジメントを継続的に運用する体制の構築が不可欠です。

- リスクマネジメント委員会のような専門組織を設置する

- リスク情報を集約する報告システムを導入する

- 定期的なレビュー会議を開催する

リスク情報を組織全体で共有・活用できるようにしましょう。

社内情報が把握できていない

他部門の状況を知らなければ、自部門の活動がどのようなリスクにつながるか、どのようなリスクの影響を受けるかを正しく評価できません。

たとえば、人事部門が把握している社員の不満やメンタルヘルスの情報が、経営層に届かないなどです。その結果、離職率の増加や労務問題といったリスクの予兆を捉えられません。

この課題を解決するには、以下のように組織の風通しをよくすることが重要です。

- 部門横断的に会議を開催する

- 情報共有ツールを活用する

社内情報をスムーズに流通させることが、リスクの早期発見と的確な対応の基盤となります。

リスクマネジメントの導入・強化に成功した企業事例

リスクの種類別に「セキュリティ」「災害対策」「内部統制」の観点から、リスクマネジメント強化に成功した企業事例を3つ紹介します。

ワークフローシステムを導入してセキュリティ面のリスクマネジメントを実施

株式会社大和総研では、400種類もの申請書を紙で処理するなどの課題を抱えていました。

そこで全社的なインフラとしてワークフローシステムを導入。特に、セキュリティールームの入室申請を電子化し、これまで手作業だった利用実績との照合を自動化しました。

これにより、照合業務の大幅な省力化と、セキュリティ面におけるリスク管理の強化・効率化を同時に実現しています。

災害などの純粋リスクに備えて研修講師を招いてリスクマネジメントを実施。災害時の検証とマニュアル作成、体制整備を行ってリスク軽減

熊本県は、熊本地震の純粋リスクに備えたリスクマネジメントに取り組んでいます。

防災力向上のため損害保険ジャパン日本興亜株式会社と連携し、地域防災リーダーの養成研修や、子ども向けの防災教育セミナーなど、多角的な取り組みを実施。災害時に外部からの支援を円滑に受け入れるための「受援マニュアル」の作成や、市町村向けの業務継続計画(BCP)策定支援も行いました。

研修やマニュアル作成を通じて、純粋リスクへの実践的な体制整備とリスク軽減を推進している事例です。

内部統制・コンプライアンス委員会を設置した事例

株式会社デジタルハーツホールディングスは、事業規模の拡大に伴い、書類回覧による意思決定の遅延や、承認内容が記録されないといった内部統制上のリスクを抱えていました。

そこで、社内統制強化の一環としてワークフローシステムを導入し、申請・承認プロセスを電子化。業務の属人化を解消するとともに、申請者と承認者の責任の所在を明確にすることで、迅速な意思決定とコンプライアンス強化の両立に成功しています。

社内にリスクマネジメントを企業文化として定着させるには

リスクマネジメントを企業文化として定着させる4つの方法を紹介します。

経営層がリスク意識を強く持ち、研修などを実施して啓蒙する

リスクマネジメントを企業文化として根付かせるには、経営層が強いリスク意識をもち、重要性を全社に発信し続ける必要があります。トップが本気で取り組む姿勢を示すことで、社員も自分ごととして捉えるようになるでしょう。

具体的には、全社員を対象としたコンプライアンス研修や情報セキュリティ研修を開催し、参加を徹底させるなどです。

また、年頭の挨拶や社内報で繰り返しリスクマネジメントの重要性を語り、啓蒙活動を続けましょう。

日々の業務プロセスの中にリスク管理を組み込むこと

日常の業務フローの中にリスクチェックの工程を設けましょう。社員はリスクを意識せざるを得なくなるため、無意識の習慣へと変わっていきます。

以下が、業務プロセスにリスク管理を組み込む一例です。

- 新しい取引先との契約時に、法務部門のチェックを受けるフローをシステムで制御する

- 製品の出荷前は、品質チェックリストに基づく確認を義務付ける

既存の業務プロセスを見直して、どこにリスクチェックの仕組みを埋め込めるかを検討・実装しましょう。

社内で継続的にリスクマネジメントを教育する

リスクの種類や法的要請は時代とともに変化し、また社員の入れ替わりも発生します。組織全体のリスク対応能力を一定のレベルに保ち、向上させていくには、定期的な知識のアップデートと意識の再確認が欠かせません。

具体的には、下記を継続的に実施しましょう。

- 新入社員研修でのコンプライアンス教育

- 全社員を対象とした情報セキュリティ研修

- 管理職向けのハラスメント防止研修

また、他社で起きた事故事例などを教材に、自社に置き換えて考えるケーススタディや、eラーニングなども有効な手段です。

新入社員研修のカリキュラムを選ぶ際のポイントについて、下記の記事で解説しています。

新入社員育成のプロが教える、最適な研修カリキュラムの見つけ方

リスクマネジメントを「当たり前」化してリスク対応できる習慣をつけること

リスクマネジメントの最終的なゴールは、社員一人ひとりが、リスクへの配慮と対応を当たり前の習慣として身につけることです。

社員が自らの判断で「これは危ないかもしれない」と立ち止まり、確認・報告・相談できるようになって初めて、真にリスクに強い組織になります。

たとえば、業務中のヒヤリハットについて、些細なことでも気軽に報告できる雰囲気や仕組みを作りましょう。報告が当たり前の習慣が根付けば、重大な事故を未然に防ぎやすくなります。

リスクマネジメントの外部研修を導入するメリット

リスクマネジメントの質を高めるには、客観的な視点を取り入れることが必要です。ここでは、外部研修を導入するメリットを紹介します。

外部専門機関による研修によって社内で見つけられなかったリスクを発見できる

組織の常識が客観的に見れば非常識であったり、リスクを内包していたりするケースは少なくありません。外部の専門家なら、内部の死角を客観的な視点で指摘してくれます。

たとえば、研修のワークショップで、講師が他業界の事故事例を紹介したとしましょう。その話を聞いた受講者が「うちの部署のあの慣行も、同じようなリスクがあるかもしれない」など、業務プロセスに潜むリスクに気付きやすくなります。

外部の専門機関による研修は、組織の固定観念を打ち破り、リスクマネジメントの質を向上させるために有効です。

実践的な知見や最新動向を取り入れられる

リスクに関連する法律や社会情勢、サイバー攻撃の手口などは、日々変化しています。自社の担当者だけで、最新情報をすべてキャッチアップし続けるのは困難です。

外部専門機関は次のような情報を集約・分析しており、背景や企業がとるべき対応策を学べます。

- 最新の法改正や脅威の動向

- 多様な業界の成功・失敗事例

- リスクを洗い出すための具体的なフレームワーク

その結果、変化の激しい現代でも、先を見越した対策を講じられるでしょう。

ワークハピネスの法人研修サービスも有用

弊社(株式会社ワークハピネス)が提供する体験型の研修サービスは、リスクマネジメントの定着におすすめです。

リスクマネジメントは、知識を一方的にインプットするだけでは身につきません。受講者自身が考えて対話し、実際の体験を通じて、自分ごととして理解を深める必要があります。参加者の主体性を引き出す研修スタイルは、行動変容と文化醸成につながりやすいからです。

ワークハピネスの法人研修サービスでは、コンプライアンスやマネジメントといったテーマを、ゲームやグループディスカッションなどの手法を用いて学べます。

参加者が楽しみながら本質的な課題に気付けるため、明日からの行動を考えるきっかけを得られるでしょう。ぜひ以下から研修の詳細をご覧ください。

リスクマネジメントで企業の持続的成長と信頼を守る

リスクマネジメントは、企業の持続的な成長と価値向上に不可欠な経営活動です。サイバー攻撃や災害、コンプライアンス違反などリスクは多様化・複雑化しており、問題発生後の場当たり的な対応では不十分と言えます。組織として、体系的・全社的にリスクを管理する体制の構築が求められています。

まずはリスクの「特定・分析・評価・対策」という基本プロセスに沿って、自社に潜むリスクの洗い出しから始めましょう。経営層の強いリーダーシップのもと、業務プロセスへの組込みや継続的な教育を通じて、企業文化として定着させることが重要です。社員の主体的な取り組みが、変化の激しい時代において企業を守る力となるでしょう。

もしマネジメント体制の強化や、社員の意識改革をお考えなら、ワークハピネスの体験型研修サービスをご検討ください。楽しみながらリスクへの感度を高め、自分ごととして捉える研修を用意しています。貴社の課題を丁寧にヒアリングした上で、最適なソリューションを提案することも可能です。興味のある方は、ぜひ以下から詳細をご覧ください。

大学卒業後、外資系医療機器メーカーで営業に従事。

6年間で8人の上司のマネジメントを経験し、「マネジャー次第で組織は変わる」と確信し、キャリアチェンジを決意する。

2009年にワークハピネスに参画し、チェンジ・エージェントとなる。

医療メーカーや住宅メーカーをはじめ、主に大企業の案件を得意とする。また、新人から管理職まで幅広い研修に対応。

営業、営業企画、新人コンサルタント教育を担当後、マーケティング責任者となる。

一度ワークハピネスを退職したが、2021年から復帰し、当社初の出戻り社員となる。現在は、執行役員 マーケティング本部長。