人材育成で大切なこととは?“学びが根づく企業”をつくる7つの原則

近年、企業における「人材育成」の在り方が見直されつつあります。これまでは“育成=研修”という図式が一般的でしたが、多様な働き方や価値観が広がるなかで、単なる制度や教育だけでは人は育ちにくくなっています。社員が主体的に成長し、学びを継続できるような「育つ風土」をどうつくるかが、企業の成長を左右する重要なテーマとなっています。

本記事では、「人材育成において本当に大切なことは何か?」という問いを起点に、制度だけに頼らない“育成文化”の築き方を解説します。自律型人材の育て方から、小さな企業でも始められる育成の工夫、そして育成が定着する企業の共通点まで、具体的な視点を紹介します。自社の育成施策を見直すきっかけとして、ぜひ参考にしてください。

人材育成は“制度”ではなく“文化”である

人材育成のアプローチは、形式的な制度と価値観に基づく文化に分かれます。真の成長を実現するために、両者の違いや文化の重要性を知っておきましょう。

制度だけでは育たない理由

研修制度などを整えても人材が育たない理由は、その制度を支えるべき「文化」が欠けているからです。次のような問題の根底には、短期的な成果を優先して育成を後回しにする組織の体質があります。

- 人材育成に時間を割けない

- 指導者のスキルが足りない

- 社員が受け身になっている

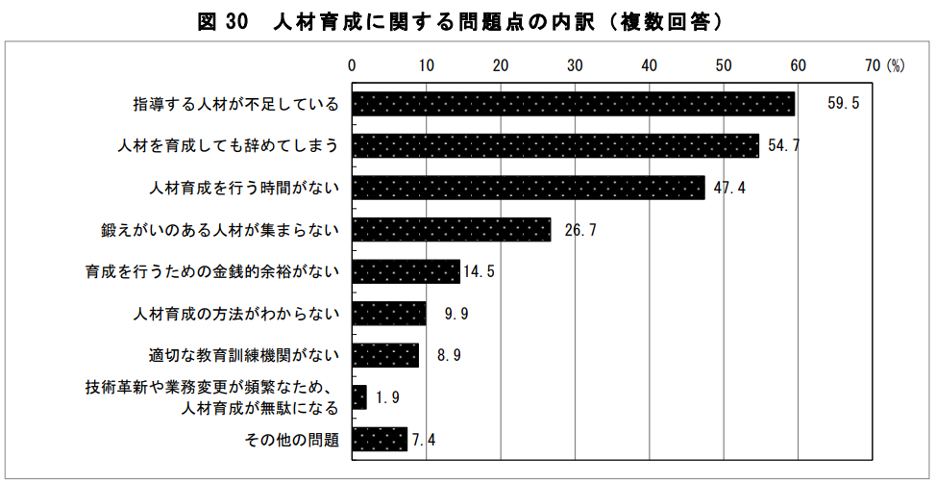

実際に厚生労働省の「令和6年度 能力開発基本調査」によると、人材育成に関する問題点として「人材育成を行う時間がない」が47.4%でした。

出典:厚生労働省「調査結果の概要」

たとえば「コンプライアンス研修」を実施しても、現場のトップ営業がルールぎりぎりの手法で成果を出し、それが称賛される文化であれば、若手はその先輩の行動を真似しやすくなります。

問題は制度の不備ではなく、育成に投資しない組織文化そのものにあると理解することが必要です。

自発的な学習行動を支える“学びの文化”

社員の自発的な成長を促すために大切なことは、学び合いが当たり前になる「ラーニングカルチャー(学習姿勢が根付いている組織文化)」の醸成です。

会社が一方的に知識を与える、トップダウンの育成には限界があります。社員一人ひとりが学ぶ意欲をもつことで、組織は予測不能な変化にも対応できる強さを手に入れられるでしょう。

そのためには、失敗を恐れずに質問できる心理的安全性を土台に、社員が「学びたい」と思える環境を整えることが重要です。経営層が自ら学ぶ姿勢を示し、eラーニング

など多様な学習機会を提供することも欠かせません。

社員の学びたい気持ちを尊重して、支える文化こそが持続的な成長の源となります。

文化的背景が組織に与える影響

優れた育成文化は、生産性や業績向上に貢献する経営基盤のひとつです。育成を大切にする文化が浸透すると、共通の価値観のもとで組織の一体感が生まれます。社員が同じ方向を向いて業務に取り組むようになるため、部門間の壁を越えた協力体制ができるでしょう。

たとえば価値観が共有されていれば、現場の社員は「このケースなら、うちの会社は顧客の長期的な信頼を優先するはずだ」のように自分で判断を下しやすくなります。

また「あの会社は人を大切に育ててくれる」という評判が、優秀な人材を惹きつけ、離職率の低下にもつながります。

なお、人材育成の必要性や人材か初との違いを改めて押さえたい方は、こちらの記事をご覧ください。

企業の人材育成とは?効果的な取り組みと最新事例をわかりやすく解説

人材育成で大切な7つのこととは

人材育成を文化として根付かせるには、抽象的な理念を具体的な行動に落とし込まなければなりません。ここでは、人材育成で大切な7つのことを詳しく解説します。

組織の価値観と育成のリンク

人材育成を成功させるには、「企業のビジョンや価値観」と「育成施策」を明確に結びつけることが欠かせません。この結びつきが、社員にとって「なぜ学ぶのか」という根本的な問いへの答えとなり、学習意欲を内側から引き出す原動力となるからです。

たとえば「顧客第一主義」を掲げるなら、研修では傾聴力や課題解決力を磨くのがいいでしょう。そして研修の冒頭で、その学びがビジョン達成にどう繋がるかをリーダーが自らの言葉で語ることで、研修の意義が浸透しやすくなります。

また、上司が1on1などで「この学びが君のキャリアプランにとっても不可欠だ」というメッセージを伝えると、学びが部下自身のための投資に変わるでしょう。

自律学習を後押しする環境づくり

現代の人材育成では、社員が自ら学ぶことを支援する「環境設計者」としての役割が企業に求められます。社員一人ひとりの学習意欲とオーナーシップを引き出すことが、変化の速い時代を生き抜く力につながります。

具体的には、eラーニングや書籍購入補助といった多様な学習機会を提供し、時間や場所を選ばずに学べるようにするなどです。また、キャリアパスを明確に示して、学習の目標設定を助けることも有効です。

このような環境は、社員の「自分で選びたい」「できるようになりたい」という欲求を満たし、自律的な学びを後押しします。一方的に知識を与えるのではなく、社員が自ら学びたくなる環境を整えることが重要です。

上司の伴走スキル

上司に求められる役割は、部下を管理する監督者から、成長を隣で支えて導く伴走者へと変化しています。「会社のビジョンや方針」という大きな視点と、「部下の業務やキャリア」を接続することが、社員のモチベーションと成長を高めるからです。

伴走を実践するには心理的安全性を確保した上で、以下3つのスキルが必要です。

- 傾聴(部下の感情や意図を深く理解し、安心感を与える)

- フィードバック(良かった点は具体的に褒めて、改善点は事実をもとに建設的に伝える)

- コーチング(問いかけにより、部下自身に解決策を考えてもらう)

上記のスキルを習得して1on1で実践することで、部下は自ら考えて行動する人材へと育っていきます。

学びの成果を業務に繋げる

「人の成長は7割が経験、2割が他者からの薫陶、1割が研修から得られる」というロミンガーの法則が示すように、研修は学びのきっかけに過ぎません。学びの効果を最大化するには、研修後の経験と上司や同僚からの関わりを意図的に設計するのが重要になります。

下記のように、学びを現場での行動変容へと繋げる「研修転移」の仕組みを取り入れてみましょう。

- 研修で学んだ内容を実践する機会を業務内に組み込む

- 上司が1on1などで「何がうまくいって、どこで困っているか?」を確認し、コーチングを行う

- 受講者同士で実践報告会を開き、学びや悩みを共有する

研修という点の学びを、その後の取り組みによって線に繋げることで、意味のある投資に変えられるでしょう。

継続的フィードバック文化

年に一度の人事評価面談だけでは、人の成長を効果的に支援できません。リアルタイムでの軌道修正と学習を可能にする、継続的なフィードバック文化の醸成が大切です。

その目的は評価やランク付けではなく、あくまで社員の成長支援です。そのために、SBIモデル(Situation:状況、Behavior:行動、Impact:影響)のようなフレームワークを活用しましょう。具体的には、次のように事実を客観的に伝えます。

| 「〇〇という状況で(S)、君の△△という行動が(B)、結果として□□という影響を与えたよ(I)」 |

また、上司が「私の言動で、君の仕事の障壁になっていることはないかな?」など、部課からのフィードバックも歓迎する姿勢を示しましょう。結果的に信頼関係が深まり、組織全体の成長へと繋がります。

同僚間の教え合い(ピアラーニング)

社員同士がフラットな立場で教え合う「ピアラーニング」も、効果的な育成手法です。人は他者に教えるときに最も深く学ぶように、教える経験は知識の定着を促します。

教え合いの文化を育むには、マネージャーが意図的に下記の機会を設計することが重要です。

- チーム内で特定分野の担当者を決め、担当者が他のメンバーに共有する「ミニ勉強会」を定例化する

- 成功事例だけではなく、失敗事例から学ぶ「振り返り会」を設ける

日常業務の中にピアラーニングの仕組みを組み込みましょう。

成長と評価を統合する評価設計

社員の行動は、最終的に評価制度によって方向づけられます。育成文化を本気で根付かせたいなら、評価制度そのものが「成長」や「学びの姿勢」を明確に評価するものでなければなりません。

具体的には以下を実施しましょう。

- 評価シートに「部下や後輩の育成への貢献」という項目を設ける

- 1の評価ウェイトを全体の20%程度に設定する

- 行動変容に繋がった具体的なエピソードを、評価根拠として記述する欄を設ける(例:後輩が担当したプロジェクトの成功事例、部下からの成長に関する声)

「育成面談を何回実施したか」といった形式的な指標だけではなく、その質を問うことが重要です。

育成が“定着しない組織”に共通すること

人材育成が定着しない組織には、主に3つの原因があります。適切な対策を講じるためにも、まずは以下の共通点を理解しておきましょう。

育成が「一過性イベント」になっていないか?

育成が定着しない組織は、育成を継続的なプロセスではなく、単発のイベントとして捉えがちです。しかし、人の行動変容は、研修の学びを実践して振り返る日常の中で起こります。

たとえば、研修後に1on1で実践計画を立てるなどのフォローアップがなければ、学んだことの大半は忘れ去られてしまうでしょう。

研修を前後の取り組みと連動させる視点がない場合、時間とコストの無駄遣いで終わってしまいます。

評価と育成間の不整合

育成が定着しない組織では、「評価制度」と「育成方針」が矛盾している傾向にあります。「挑戦が大事だ」と教えながら、評価では短期的な数値目標の達成率しか見ていないという状況が典型です。

社員が育成方針と評価基準の矛盾を感じた場合、自らの処遇に関わる評価基準を優先するでしょう。この状態が続くと真面目に育成に取り組みにくくなり、会社への信頼を損ないかねません。

このような不整合がある限り、どれだけ素晴らしい育成プログラムを導入しても効果は望めないでしょう。

成果至上主義による育成軽視

短期的な成果を重視する「成果至上主義」の文化も、育成を阻害する要因のひとつです。目先の数字を追い求めるあまり、時間のかかる人材育成が後回しにされると、組織の未来を支える土台を築けません。

成果至上主義の組織では、失敗が許されないため心理的安全性が欠如します。社員は挑戦を避け、挑戦しやすい目標しか設定しなくなるでしょう。管理職も部下が失敗するリスクを恐れて、マイクロマネジメントに陥りがちです。これでは部下はいつまで経っても育ちません。

持続的な成長を目指す組織は、目先の収穫と未来への種まきのバランスを意識する必要があります。

下記の記事では、人材育成がうまくいかない他の原因も紹介しています。

中小企業でもできる育成文化の育て方

十分な予算や制度がなくても、日々の関わり方を少し変えるだけで、人が育つ土壌は作れるものです。ここでは、具体的な育成文化の育て方を紹介します。

小さく始めるナレッジ共有や1on1

育成文化の第一歩として大切なことは、特別なツールや予算がなくても始められる小さな習慣づくりです。「部下の成長のために時間を投資する」という経営層の意思を行動で示しましょう。

たとえば、上司と部下の予定を週に一度30分だけ押さえ、「キャリア相談タイム」と名付けるなどです。業務の進捗確認は一切せず、以下のようなテーマで対話します。

- 「この半年で一番成長したと感じることは?」

- 「3年後、どのような仕事に挑戦していたい?」

重要なのは、「その目標に向けて、来週からできる小さな一歩は何だろう?」と問いかけ、具体的な行動に繋げることです。上司は「その挑戦のために、私にできるサポートはある?」と問い、部下の伴走者であると伝えましょう。

また、週の終わりにチームで「今週の成功事例や失敗から学んだこと」を共有する朝礼を取り入れるだけでも、個人の経験がチームの資産へと変わります。

自然な教え合いを促す環境設計

人は環境に大きく影響されます。そのため、社員同士が自然と会話し、教え合うような環境を設計することが重要です。

以下のように、部署を超えた情報交換のきっかけを作りましょう。

- オフィスの一角にコーヒーメーカーや本棚を設置する

- 社員同士が感謝を送り合うサンクスカードやピアボーナスを導入する

ただし、このような教え合いが機能するかどうかは、経営者やリーダーの行動にかかっています。リーダー自らがコーヒーを淹れながら若手と雑談するといった姿を見せることで、文化が浸透しやすくなるでしょう。

結果的に部門間の連携をスムーズにして、新たなアイデアの創出や問題の早期解決などのメリットも生み出します。

制度より「場」と「関係性」の重視

中小企業の人材育成では、詳細な制度よりも、温かい関係性や安心して挑戦できる場を育む方が大切なことです。人が大きく成長するのは、困難な課題に直面したときだからです。

たとえば、若手社員に顧客向けセミナーの企画・運営担当を任せてみましょう。これは「ストレッチアサインメント」と呼ばれる育成手法です。また、上司や先輩が「困ったらいつでも相談に乗るから、まずは君のやり方でやってみて」と、失敗を許容する安全網を張ることが欠かせません。挑戦後には、下記のように振り返りの対話を実施しましょう。

- 「今回の経験を通じて、何を一番学んだ?」

- 「また取り組むとしたら、どのような点を改善する?」

以上のプロセスによって、経験が本人の学びへ昇華し、責任感と主体性が育まれていきます。

なお、OJTの進め方で悩む企業向けに、下記の記事で具体的なやり方を紹介しています。

OJTトレーナーが本当に押さえておくべき大事なこと〜効果的なOJTで早期戦力化!

社員の“学びたい気持ち”を引き出す工夫

社員の学習意欲は、「選択の機会」「承認の言葉」「教える経験」の3要素で引き出されます。やらされ感をなくし、自発的な学びを促すための工夫を見ていきましょう。

やらされ感をなくす仕組みづくり

学習へのやらされ感をなくすために大切なことは、本人の意思を尊重する自己決定の機会です。エドワード・デシとリチャード・ライアンが提唱する「自己決定理論」において、人は下記3つの欲求が満たされると、内発的にやる気が高まるとされています。

- 自分で選びたい(自律性)

- できるようになりたい(有能性)

- 人と繋がりたい(関係性)

この3要素を満たす一例として、以下のような仕組みを設計しましょう。

- 必須研修は3割に留め、残り7割は多様なコースから選択可能にする

- 有志による読書会や、特定テーマを学ぶ社内コミュニティ活動を支援する

また、書籍購入や外部セミナー参加を支援する「自己啓発支援制度」を設けて、会社が用意した以外の学びも尊重する姿勢が大切です。

フィードバックをパワーに変える

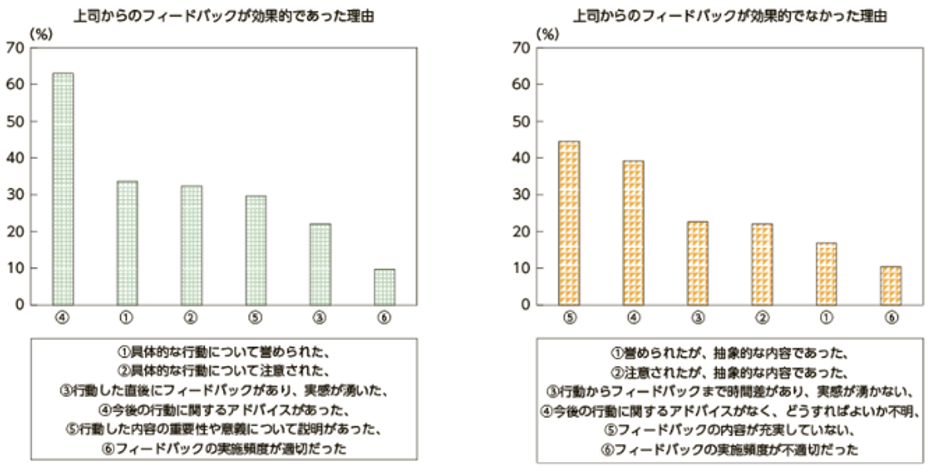

フィードバックは、社員の学びへの意欲を引き出すエネルギー源になります。特に具体的でポジティブなフィードバックは、社員の自信と学習意欲を高めます。

実際、厚生労働省が令和元年に公表した調査結果によると、上司からのフィードバックが具体的であるほど、働きやすいと感じる労働者の割合が高いことが示されています。

出典:厚生労働省「第2-(2)-10図 上司からのフィードバックと働きやすさについて」

具体的には次のようなイメージです。

| 「先日のA社へのプレゼンで、お客様の質問に対して具体的なデータをすぐに提示して説明していましたね。そのおかげでお客様の納得感が深まり、プロジェクトが円滑に進み始めました。チームの士気も上がり、本当に助かっています」 |

このようなフィードバックによって、社員は「自分の成長を見てくれている」という安心感と自己効力感を抱きます。

もし「社員の自己肯定感を高めたい」という場合は、下記の記事も参考にしてみてください。

教える側に立たせる育成の輪

学びを定着させる効果的な方法は、他者に教える経験です。自身の理解を整理して構造化する過程で、知識が本物の知恵に変わります。

以下のように、全社員が教える側に立つ機会を設計しましょう。

- 中堅社員が、自身の成功体験を「事例の共有会」で語る

- エース社員が、自身の専門スキルを「社内勉強会」で伝授する

- 部署の垣根を越えたメンター制度を導入する

教えるという貢献を人事評価で加点したり、社内報で称賛したりすることで、ナレッジの共有そのものが称賛される文化が育まれます。

下記の記事では、若手社員におすすめの育成方法も解説していますので、あわせてご覧ください。

成長を“評価”につなげるために必要なこと

社員の成長を評価に繋げるには、3つの視点があります。納得感のある評価制度を設計するため、それぞれで大切なことを理解しておきましょう。

成果主義と成長主義の統合

持続的に成長する組織には、プロセスや個人の成長も評価する「成長主義」を統合した評価制度が不可欠です。高い成果を継続的に生み出すために、「行動」や「能力」を評価対象に加えましょう。

多くの企業では、自社が求める行動を「コンピテンシー項目」として定義し、評価のものさしとして活用しています。たとえば、以下の同じ「売上目標120%達成」という成果でも、コンピテンシー評価の観点では大きな差が生まれるでしょう。

- 既存のやり方を踏襲して達成した社員

- 新しい手法に挑戦し、学びをチームに共有しながら達成した社員

評価制度を通じて、成果に至るまでの行動に価値があると伝えることが、より生産性の高い働き方へと繋がります。

OKR/バリュー評価との整合性

成果と成長を統合する上で、OKR(Objectives and Key Results)とバリュー評価の組み合わせは有効なフレームワークです。

バリュー評価は、組織文化の土台となる「守りの評価」です。企業の価値観に反する行動(例:顧客に不利益な情報を隠す)をした場合、たとえ目標を100%達成しても評価は大きく下がります。

一方、OKRは、個人の成長と革新を促す「攻めの評価」です。達成率を直接給与には結びつけず、挑戦したプロセスを成長評価の対象にしましょう。たとえ達成率が70%でも、「その挑戦から何を学び、どのようなスキルを身につけ、次にどう活かすのか」を評価面談で対話して、個人の成長度合いを評価に反映させます。

上記の組み合わせにより、「何を達成したか(What)」だけではなく「社員として正しい方法で、いかに挑戦したか(How)」が問われます。その結果、社員は評価を恐れずに挑戦し、組織の価値観に沿った行動が促されるでしょう。

日常的なフィードバックループの構築

評価制度を機能させるには、日常的なコミュニケーションの中に評価とフィードバックのサイクルを埋め込む必要があります。

中心となるのが、定期的な1on1での対話です。上司と部下が共有するドキュメントに、下記を記録していきましょう。

- 目標の進捗と、進捗に対する自己評価

- 直面している課題と、課題に対する上司からのアドバイス

- 具体的なフィードバック内容(承認・改善点など)

この記録を評価の根拠にすれば、評価者と部下の認識のズレは無くなります。期末の評価面談は、2人で積み重ねてきた対話の総括の場となるため、部下は最終評価とその理由に納得しやすくなります。

ワークハピネスの育成支援が“文化をつくる”理由

弊社ワークハピネスでは、社員が自ら変わることにこだわった人材育成・社員研修サービスを提供しています。なかでも育成支援は、「参加型アプローチ」「ビジョン重視の設計」「研修後の支援」の3つが特徴です。なぜこれが文化醸成に繋がるのか、その理由を紹介します。

- 対話体験型・参加型の育成アプローチ

文化をつくる育成に大切なことは、受講者が主役となる「対話体験型・参加型」のアプローチです。ゲームやシミュレーションといった楽しさのある体験と、参加者同士の対話を通じて、受講者自身の深い気づきを促せます。

たとえばワークハピネスのリーダーシップ研修 「ZIPANGU(ジパング)」では、「より多くの黄金を発掘する」というゴールに向けて、役割に分かれてリーダーシップを発揮します。

メンバーとの対話や他チームとの交渉を進めるうちに、失敗と成功を経験し、理想のチーム像を具体的な行動に落とし込んでいけるのが特徴です。

この「協働し、体感する」という経験そのものが、組織のコミュニケーションを変え、文化を変革する土台となります。

組織ビジョンに根ざした設計

ワークハピネスでは、組織のビジョンやミッションをもとに研修を設計します。プログラムが企業がもつ固有のビジョンと結びついていない場合、現場での実践に繋がらないからです。

実際に初回の提案時には、「何を目的に何を目指したいのか」を丁寧にヒアリングします。さらに以下を実施した上で、具体的なソリューションを提案するのが弊社の強みです。

- 課題の整理

- 根本原因の抽出

- 課題解決に向けたテーマ設定

そのため受講者は、学ぶスキルが組織のビジョンの実現に必要であると理解しやすくなります。

研修で終わらせない変容を促す支援

個人の学びが行動変容に、そして組織全体の変容に繋がるには、研修後の継続的なサポートが欠かせません。ワークハピネスでは、研修をゴールではなく変容のスタート地点と位置づけており、以下のような支援を行っています。

- 効果検証(どの程度目的を達成したのかを検証し、PDCAを回す)

- アフターフォロー(今後に必要な施策の協議や、現場のヒアリングなど)

実際に弊社の担当者が、研修後にオンラインでチームごとに振り返りを実施した事例もあります。参加者からは「アフターフォローの丁寧さがあって、一人ひとりを見てくれている感じがある」という感想をいただきました。

このように個人の行動変容への支援を続けることが、部署間の連携強化や新たな価値創造といった組織開発に繋がり、「学び続ける文化」を組織に根付かせます。もし「ワークハピネスの人材育成に興味がある」という企業は、ぜひ以下から研修の一覧をご覧ください。

株式会社ワークハピネスでは、働く喜びを実感できる組織づくりをサポートしています。企業ごとの課題を抽出し、組織に合わせた最適な改善方法をご提案します。より効果的な人材育成を実現したいと考えている企業の方や従来の人材育成に限界を感じている教育担当者の方はぜひ一度弊社にご相談ください。

大学卒業後、上場派遣会社に入社し、その後、教育系子会社のエスプール総合研究所(現:ワークハピネス)へ。各種サーベイなどの設計・開発、人事制度構築、理念浸透などのコンサルティングを経て、教育周りの企画提案を主な業務とする法人営業を担当。関西地域で大手上場企業の新規開拓をメインに携わり、お客様の理念体系、今後の戦略に沿った、「人の育成」「仕組みの整備」を体系的に提案することを得意としている。

2019年からマーケティングチームの立ち上げに責任者として関与。デジタルの力を活用して、会社の売れる仕組みづくりを構築している。