企業の人材育成とは?効果的な取り組みと最新事例をわかりやすく解説

近年、企業競争力の源泉が「人材」そのものであるという認識が強まり、人材育成の重要性はますます高まっています。しかし「社内に教育制度はあるが、成果につながらない」「若手がすぐに辞めてしまう」など、育成の難しさに悩む企業も少なくありません。

本記事では、「人材育成とは何か?」という基本的な視点から、育成の必要性、成功事例、効果的な施策の具体例までを包括的に解説します。新入社員から管理職、次世代リーダーまで階層別・目的別の育成ポイントや、企業が取り組むべき戦略を知り、人材育成を成果につなげる方法を明らかにしましょう。

人材育成とは?基本の定義と目的について

効果的な育成施策を進めるなら、人材育成を正しく理解することが欠かせません。人材育成定義や目的、教育や人材開発との違いを分かりやすく解説します。

「人材育成」の定義

人材育成とは、企業が経営目標を達成するために必要な人材を育て上げる取り組みです。従業員に業務を進める上で必要な知識やスキルを身につけてもらい、パフォーマンス向上を図ります。

企業の成長を支えるのは「人」であり、その能力を最大限に引き出すために人材育成は欠かせないものです。従来の一律的な研修だけでは対応できない現代において、一人ひとりの成長を促す人材育成の重要性が高まっています。

人材育成の目的:スキル習得、組織力向上、離職防止など

人材育成の目的は、主に次の3点です。

- スキルの習得

- 組織力の向上

- 離職防止

従業員一人ひとりに必要なスキルを習得させることで、業務効率と生産性が高まり、企業全体の競争力強化につながります。

また、人材育成を通じて組織力が向上すると、職場環境が良好になります。社員のモチベーションやエンゲージメントが高まるため、優秀な人材の離職防止にも寄与するでしょう。

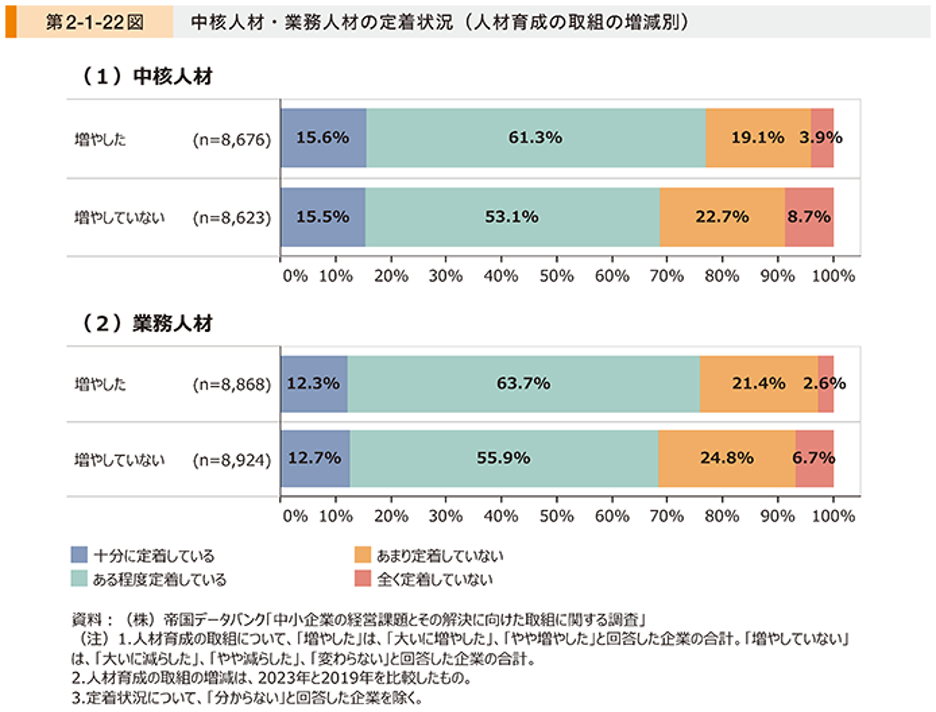

実際に中小企業庁の調査によると、人材育成の取り組みを増やした企業では、そうでない企業より人材定着率が向上することが分かりました。

人材育成を通してスキルアップや組織全体の底上げ、離職防止につなげることが、組織の存続や発展のための近道です。

人材育成と人材開発や教育との違い

人材育成と似た用語に「人材開発」や「教育」がありますが、以下のように目的や対象者が異なります。

人材育成・人材開発・教育の比較表

| 項目 | 人材育成 | 人材開発 | 教育 |

| 目的 | 職種や役職、社歴に応じてスキルを身につけ、自律的な成長を促すこと | 従業員が自ら目標を設定し、主体的に能力やキャリアを伸ばすこと | 業務遂行に必要な知識や姿勢を教えること |

| 対象者 | 階層や役職に応じて実施 | 全社員 | 新入社員や若手社員 |

| 特徴 | 現場での実務経験や階層別のトレーニングを通じて能力を引き出す | 個人の内発的動機やキャリア設計に重きを置き、社員主体で取り組む | 一方向的な知識・情報伝達が中心 |

人材開発は全社員を対象とし、社員それぞれが自ら成長目標を設定して能力を伸ばすことに重きを置きます。また、業務上必要な知識や、職場で求められる姿勢などを教え込むのが教育です。

つまり、人材育成は階層別の実践的な指導なのに対し、教育は知識伝達を中心とした手段、人材開発は従業員主体の能力開発という違いがあります。

なぜ 企業に人材育成が必要なのか

企業が人材育成に取り組むべき理由は、多岐に渡ります。ここでは管理職の育成や人材不足対策、若手社員の定着支援といった観点から、その必要性を見ていきましょう。

組織が求める管理職を育成するため

企業が持続的に成長するには、自社の求めるビジョンを体現できる管理職の育成が欠かせません。近年は管理職のなり手不足が進んでいます。 日本能率協会マネジメントセンターの「管理職の実態に関するアンケート調査」によると、一般社員1,116名のうち7割以上が「管理職になりたくない」と回答したことが分かりました。

そのため、管理職候補の人材に対して、仕事への動機づけや自信を与える支援が必要です。人材育成を通じて必要な知識やスキル、マインドを身につけてもらうことで、行動習慣が変わって組織風土を良い方向へ変えていけるでしょう。

少子高齢化やグローバル化による人材不足対策になるため

日本社会の少子高齢化に伴い労働人口が減少する中、多くの企業で人手不足が深刻な課題となっています。

特に国内市場の縮小や国際競争の激化に対応するには、社内でのグローバル人材やDX人材育成が急務です。実際、海外展開を見据える企業が増える一方で、グローバルに活躍できる人材は不足している傾向にあります。

上記のような人材不足を補うには、既存社員に対する計画的な能力開発やリスキリング(職業能力の再教育)の推進が欠かせません。社内研修やOJTを通じて従業員のスキルアップを図り、一人当たりの生産性を向上させることで、組織全体の競争力維持につなげられます。

なお、リスキリングの推進には適切な進め方が必要です。こちらの記事で解説していますので、ぜひご覧ください。

リスキリングの意味とは?重要性や推進する手法を解説

若手社員の早期離職・キャリア形成支援に対応するため

新卒や若手社員の早期離職が、各社で問題となっています。単に仕事内容や職場への不満だけではなく、「もっと成長できる環境で働きたい」という向上心から他社へ流出してしまうことも原因の一つです。

そこで企業には、若手社員が社内でキャリアを描き、成長できるよう支援する対策が求められます。具体的には、入社後のメンター制度や定期的なキャリア面談を通じて、本人のありたい姿を尊重した人材育成を行うなどです。人材育成によって若手のキャリア形成を支援することは、結果として人材の定着率向上と組織の安定化につながります。

メンター制度を導入するメリットや成功のポイントを知りたい方は、下記の記事をご一読ください。

メンターとは?メリットや制度の導入を成功させるポイントを解説

キャリア・目的別に見る おすすめの人材育成の内容と方法

社員のキャリア段階や育成目的に応じて、人材育成の内容や方法を変えることが重要です。新入社員・中堅社員・管理職それぞれに適した育成のポイントを、具体的に紹介します。

新入社員:社会人の業務基礎の知識・マインドセット・ビジネスマナー

新入社員への人材育成では、社会人としての基本的な心構えとビジネスマナーの習得が中心です。学生時代の受け身の姿勢から、責任を持って行動する社会人マインドに変わるよう育成します。

しかし、今の新入社員は、自分が納得できないことを「社会人の基本だから」と押し付けられても、本気で取り組めない傾向にあります。そのため、下記のように研修とOJTを組み合わせて対応しましょう。

- 集合研修を複数回に分割する

- 各研修の終了後、学んだことを現場で実践する

- チームで振り返りを行い、育成プランを作成する

上記によって、新入社員が「確かにこの通りにやらないと業務が上手くいかない」と実感できるため、学ぶ姿勢が身につきやすくなります。

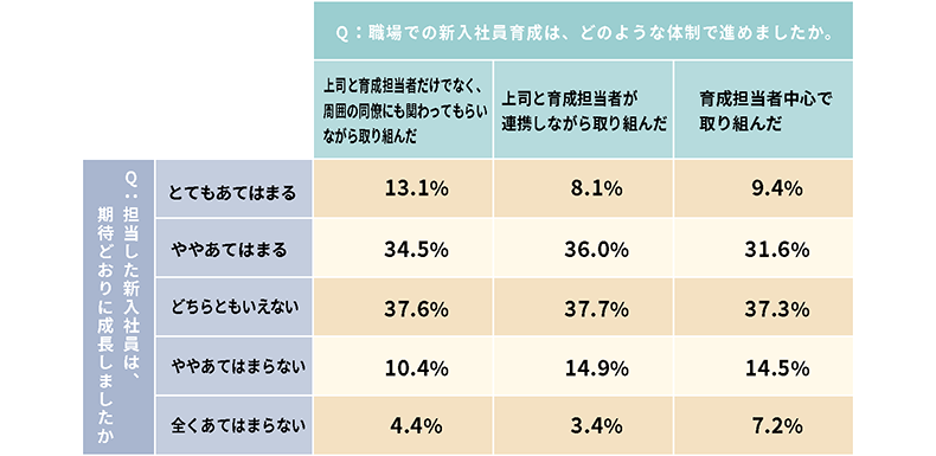

なお、新人教育にはチーム全体で協力し合うことが欠かせません。株式会社リクルートマネジメントソリューションズの調査によると、「上司と育成担当者に加えて周囲の同僚とも連携していた人」の47.6%は、「新入社員が期待通りに成長した」と回答しています。

新入社員に教えるだけではなく、チームメンバー全員が新入社員から学ぶ姿勢を持ちながら取り組みましょう。

もし受け身の新入社員への指導で悩んでいる場合は、下記の記事を参考にしてみてください。

受け身な新入社員を変えるには?NGな指導と主体性の引き出し方を解説

中堅社員:自立・チームマネジメント力・問題解決力

中堅社員は、実務の中核として活躍し始める重要な存在です。とはいえ、指示待ちの人と、主体的に動ける人の差が大きくなりやすい層でもあります。

そのため、トラブル発生時に自分で解決策を導き出せるよう、問題解決力を養うことが重要です。日々の業務でPDCAを回したり、課題発見・解決の研修を受けたりすることで鍛えましょう。

また、後輩指導やチームリーダーを任せられる機会も増えるため、チームマネジメント力や人を動かす力を身につける必要もあります。具体的にはメンバーを巻き込みながら仕事を進める手法や、コーチング・メンタリングの基本を学び、後輩育成に活かします。

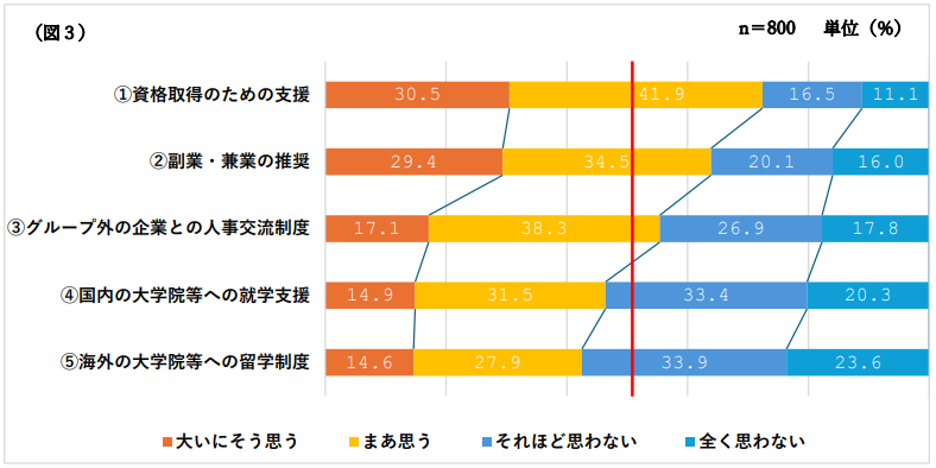

なお、自分の知識やスキルへの不安を強く感じ始めるのも、中堅層に見られる傾向です。実際に産業雇用安定センターの調査によると、「自らのキャリアアップのため企業にあってほしい人材育成メニュー」として最も希望が多かったのが、「資格取得のための支援」でした。

そのため、中堅社員が自分の強みや弱みを認識して、今後のキャリアビジョンを描けるようなサポートも大切です。

以上のような育成を通じて、中堅社員が主体性を持ってチームを牽引しつつ、自ら問題解決できる人材になるでしょう。

なお、中堅社員向けのリーダーシップ研修について、こちらの記事でプログラム例を紹介しています。

「リーダーシップ研修」とは?目的・種類・効果・成功事例を徹底解説!

管理職・次期リーダー:戦略思考・変革推進力・意識改革のマインドセット

管理職や次世代リーダーに対しては、下記のように高度なマネジメントスキルと思考力を身につけてもらう人材育成が必要です。

- 戦略的思考力(全社視点で物事を捉える)

- 変革推進力(組織の変化を自ら牽引する)

- 意識改革(プレイヤーからマネージャーへの視点切り替え)

管理職向け研修では、市場分析や事業計画の立案といった演習を通じて、経営層に近い立場で意思決定できる力を育みます。たとえば、実際の経営課題をもとにチームで戦略を立てるケーススタディなどが有効です。

また、急速に変わる外部環境に対応するには、現状に甘んじず、新しい取り組みを現場に浸透させる力が必要です。変革プロジェクトの立ち上げ方や社内の抵抗に対する乗り越え方など、実務で活かせるノウハウを学べる研修も取り入れましょう。

他部署の視点を理解して全体最適を考える思考や、これまでのやり方に固執せず新たな知識を吸収する姿勢も欠かせません。具体的には、他社事例の分析や経営理念の再確認を通じて、管理職としての覚悟と自覚を持たせます。

以上のように戦略を描いて変革を進め、自らの殻を破れるリーダーの育成が、今後の企業成長の支えになるでしょう。

人材育成における企業の取り組みと設計手順

効果的な人材育成を行うには、現状把握から効果測定までの流れを体系的に設計する必要があります。ここでは、企業が行うべき人材育成の具体的な進め方を解説します。

現状把握:組織の課題の発見、人材アセスメントの実施、スキルマップの見直し

効果的な人材育成を行うには、まず現状を把握しましょう。設定すべき課題が的確になるため、施策を経営目標と紐づけやすくなります。具体的には次の手順で進めましょう。

- 経営戦略に照らして「将来的にどのような人材が必要か」を明確にする

- 従業員のスキル・能力を把握する

- 部署や職種ごとに、スキルマップを作成・見直しする

- どの領域でギャップがあるかを可視化し、課題を洗い出す

適性検査や360度評価といった人材アセスメントを実施し、従業員一人ひとりの強み・弱みや潜在力を把握します。

また、部署や職種ごとにスキルマップを作成・見直しして、どのスキル領域にギャップがあるかを可視化しましょう。たとえば「中堅社員の指導スキルが不足している」という課題を洗い出せれば、育成を注力すべき領域を絞り込めます。

なお、タレントマネジメントシステム(TMS)を導入する企業も増えており、従業員のスキル情報やキャリア希望をデータで可視化し、育成方針に反映する動きが広がっています。育成計画のPDCAを回すうえで、こうしたHRテクノロジーの活用も視野に入れましょう。

目標設定:人材育成のゴールとKPIの設計

現状分析が終わったら、次は人材育成の目標を設定します。

経営目標や中長期的なビジョンに沿って、「いつまでに、どのような人材を何名育てるのか」といったゴール・方針を具体的に決めましょう。たとえば「次年度末までに、新任管理職全員が○○研修を修了し、部下のエンゲージメントスコアを○%向上させる」など、目指す人物像や達成の基準を明確に定義します。

このときに有効なのが「SMARTの法則」です。SMARTの法則を活用すれば、現場でも納得感のある実現可能な目標を立てられます。

さらに、ゴールに向けた途中経過を測るためのKPIも設定しましょう。次のように、育成施策の成果を定量・定性の両面から評価できる指標を設けます。

- 研修の受講率

- 資格の取得率

- 離職率の改善状況

- 新規プロジェクトの遂行件数

ゴールとKPIが明確になると、育成施策の目的が社内で共有されやすくなり、組織全体で一貫した人材育成に取り組めます。

SMARTの法則の活用方法や目標設定のコツを知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。

目標設定はなぜ重要?SMARTの法則や設定するときのポイントを解説

実施手法の決定:研修・ワークショップ・メンタリング、活用フレームワークの選定

次に、目標を達成するための人材育成の手法を、具体的に設計していきます。まずは、育成対象者の職種や役職、習得させたいスキルに応じて、適切な手法を選びましょう。代表的な手法には以下があります。

- OJT

- Off-JT(講演会型・参画型・フィールド型など)

- ワークショップ形式の実践型研修

- eラーニングによる自主学習

- メンタリング・コーチング制度

たとえば、営業職の提案力や顧客対応スキルの向上させたい場合は、ワークショップ+OJTを組み合わせるなどです。顧客対応や商談シーンを想定したワークショップで練習しつつ、OJTで先輩社員に同行してリアルな学びを得られます。

また、人材育成の効果を高めるには、フレームワークの活用も有効です。下記のように目的に応じた考え方を取り入れると、プログラムの構成が論理的かつ実行しやすくなります。

- 目標設定の場合:SMARTの法則

- 研修の成果を測る場合:カークパトリックモデル

手法の選び方やフレームワーク設計を丁寧に行うことで、人材育成の取り組みにブレがなくなり、現場で成果を出しやすくなります。

フォローアップを実施:行動変容支援、フィードバックの仕組み

フォローアップを通じて現場での定着と行動変容を促すことが、人材育成の成功につながります。研修や育成プログラムの終了後は、従業員が学んだ内容をきちんと実践できるように、以下のサポートをしましょう。

- 研修から一定期間後に、フォロー研修や振り返りの機会を設ける

- 定期的な1on1で、実務での悩み相談やキャリア形成をサポートする

上記のようなフォローを通じて、「研修で学んだリーダーシップ行動が、実際に現場で取れているか?」など、具体的な行動変化を促しやすくなります。

また、上司やメンターが部下の行動や成長を観察し、良い点や改善すべき点をフィードバックする文化を根づかせましょう。

フォローアップによって、社員の成長を後押しできるだけではなく、育成プログラムの効果や改善点も見えてきます。

効果測定:定着率、360度評価、パルスサーベイ(社員の満足度調査)

人材育成の取り組みが、計画通りに効果を上げているかを確認するためには、定期的な効果測定が欠かせません。下記の測定方法の一例です。

- 従業員の定着率の推移

- 360度評価

- パルスサーベイ(従業員の満足度調査)

まずは、定量的な視点から、育成施策の前後でどのような変化があったかを把握しましょう。たとえば、新人研修後の1年以内の定着率が前年より上がっていれば、研修によって職場への適応や働きがいが高まったと推測できます。

360度評価は、育成対象者の行動やスキルの変化を、上司・部下・同僚といった複数の立場から多角的に評価する手法です。リーダーシップやコミュニケーション能力の成長を客観的に把握できるため、本人の気付きや行動改善につながります。

あわせてパルスサーベイを活用すると、社員のエンゲージメントや職場に対する満足度の変化をタイムリーに把握できます。

こうした測定結果をもとに、次回以降の育成施策の改善点を明らかにし、継続的に人材育成の質を高めましょう。

人材育成で使える主要フレームワークの概要と活用方法

フレームワークは成功パターンをモデル化して作られているため、「手探りで進めて時間やコストをかけたのに、育成が上手くいかなかった」という失敗を防げます。主要な4つのフレームワークと、その活用方法を見ていきましょう。

SMARTの法則

SMARTの法則は、効果的な目標設定のための5つの基準を示したフレームワークです。 以下に沿った目標設定により、実効しやすい人材育成プランを策定できます。

SMARTの法則

| 項目 | 内容 |

| Specific(具体的) | 誰が・何を・どの程度達成するか具体的に決める |

| Measurable(測定可能) | 達成度を定量的に測れる指標を設定する |

| Achievable(達成可能) | 現実的に達成可能な目標であるか検討する |

| Relevant(関連性) | 目標が組織のビジョンや上位目標に合致しているか確認する |

| Time-bound(期限) | 達成期限を設定し、いつまでに何を成し遂げるかを決める |

たとえば「管理職候補のマネジメントスキル習得のための目標」の場合を考えてみましょう。「リーダーシップ研修後、2ヶ月間に週1回1on1を実施し、部下アンケートで平均満足度4点以上を目指す」のように設定すると、進捗管理もしやすくなります。

カッツモデル

カッツモデルは、管理職に求められる能力を以下3種類に分け、階層ごとに「どの能力をどの程度備えるべきか」を示したフレームワークです。

カッツモデル

| 能力区分 | 現場リーダー | 中間管理職 | 経営層 |

| テクニカルスキル (業務遂行の専門知識) | ◎ 実務を熟知する | ○ 部下を指導できるレベルを維持する | △ 全体把握が中心 |

| ヒューマンスキル (対人関係・コミュニケーション) | ○ チームを統率する | ◎ 部門調整・動機付けを行う | ◎ 関係者と信頼関係を築く |

| コンセプチュアルスキル (全体把握・戦略思考) | △ 部門内の業務範囲を理解する | ○ 組織全体を俯瞰する | ◎ ビジョン策定や長期戦略を描く |

階層ごとに必要なスキルを見える化できるため、階層別研修のカリキュラムや評価基準を組み立てやすくなります。

カークパトリックモデル

カークパトリックモデルは、研修効果を4段階で測る評価手法です。ドナルド・カークパトリック氏が考案したモデルで、次の順にチェックします。

カークパトリックモデル

| 項目 | 計測内容・計測例 |

| レベル1:反応(Reaction) | 受講者が研修をどう感じたか 例:満足度アンケートなど |

| レベル2:学習(Learning) | 知識・スキルがどれくらい身についたか 例:研修内容のテスト、実演など |

| レベル3:行動(Behavior) | 職場で受講者の行動が変わったか 例:上司や同僚からの360度評価など |

| レベル4:成果(Results) | 最終的に業績や組織成果にどのような影響が出たか 例:売上や生産性の向上、離職率の低下など |

上記の4段階を追うことで、研修の効果を多面的に可視化して、次回への改善点を明確にできます。

70:20:10の法則

「70:20:10の法則」は、下記のように成長に寄与する学びの割合を示す経験則です。

- 70%:現場での実務経験

- 20%:上司や先輩からの学び

- 10%:研修

つまり、人が最も伸びるのは仕事で試行錯誤するときであり、次に周囲からの指導、最後に座学研修が続くという考え方です。

この法則を活かすには、Off-JTだけに頼らず「70%」と「20%」を強化する必要があります。たとえば、若手にジョブローテーションで多様な実務を経験させつつ、1on1面談で助言できる体制を作るなどです。

70:20:10のバランスを意識すると、現場学習と研修が補完し合う育成プログラムを設計できます。

人材育成の成功事例と育成のポイント

各企業の成功事例を知ることで、従業員の成長促進や組織力向上を実現する育成手法が分かります。ここでは4つの成功事例を紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

事例1:OJT制度導入による人材育成の成功事例

トッパン・フォームズ株式会社では、働きがいのある職場づくりの一環として、新入社員に1年間専任のOJTトレーナーをつける制度を導入しました。

必要な業務スキルを一覧化し、自己評価と上司評価をもとに定期的な面談を実施。スキルの習得状況を可視化しつつ、社員のキャリア形成も支援しています。業務指導だけではなく、プライベートな相談や雑談も交えることで信頼関係が構築され、心理的な安心感も醸成されました。

新人の定着率向上や、モチベーションの維持につながった成功事例です。

事例の詳細はこちらからご覧ください。

厚生労働省 人材育成事例007「トッパン・フォームズ株式会社」

事例2:OFF-JT制度導入による人材育成の成功事例

東日本機電開発株式会社は、新人・中堅・幹部・管理職の階層ごとに研修を実施しています。

社員一人ひとりが「自己啓発計画書」を作成し、研修や資格取得の費用を会社が支援。さらに提案制度や表彰制度を取り入れたことで、社員の主体性が向上し、自ら学ぶ文化が根付きました。

その結果、新卒社員の5年間離職ゼロを実現し、売上・利益も過去最高を記録しています。今後はより業務とのバランスを考慮し、一人ひとりの目標実現に向けてキャリア支援の仕組みを作るとのことです。

事例の詳細はこちらからご覧ください。

厚生労働省 人材育成事例032「東日本機電開発株式会社」

事例3:スキルマップを導入した人材育成の成功事例

富士ネットシステムズ株式会社では、「社員のスキルや業務経験を把握する仕組みがなく、育成施策を設計しにくい」という課題がありました。

そこで、入社2年目の社員に職業能力評価シートを記入してもらい、スキルの棚卸と可視化を実施。上司との面談で課題を共有して、今後の学習計画を立てる機会としました。

社員からは「自分が何を学ぶべきかが見えた」との声もあり、自己理解の促進とモチベーション向上に効果が出ています。

事例の詳細はこちらからご覧ください。

厚生労働省「富士ネットシステムズ株式会社 若年層の技術・技能チェック」

事例4:価値観を深掘りするワークによる人材育成の成功事例

フルテック株式会社は、社員の早期離職防止と働く意欲の向上を目指し、自己理解を深める研修「ワクワク冒険島(現:ワクワク仕事塾)」を導入しました。

自身の価値観や経験を振り返るワークや、ビジネスコーチからのフィードバックを通じて、強み・弱みに気付ける機会となりました。

研修で得た気付きはその後の業務にも活かされており、パフォーマンス向上や組織活性化といった効果が期待されています。

事例の詳細はこちらからご覧ください。

【事例|中堅社員研修】楽しく働く環境を自分で作れるアクティブマインド研修

オンライン時代に活用できる人材育成のコツやツール活用方法

オンライン環境で人材育成を成功させるには、適切なツール選定とコミュニケーション強化がポイントです。デジタル時代に対応した、効果的な育成手法を紹介します。

eラーニング、LMS(学習管理システム)など社内に合うツールを選定する

社内の育成方針に合ったツールを導入することで、場所や時間にとらわれず学習機会を提供できます。下記がツールの一例です。

- eラーニング

- LMS(学習管理システム)

特にLMSを使うと、研修コースの配信や進捗管理、受講履歴の記録などを一元管理できるため、育成担当者の負荷を減らせます。

なお、自社の状況に合ったツールを選定する際は、以下の点に注目しましょう。

- コンテンツが充実しているか

- 自社の業種や業態に合っているか

- 運用しやすいか

たとえば製造業なら、ヒューマンエラー防止や技能伝承など、課題別のテーマ研修コンテンツもあるものを選ぶなどです。適切なツール活用により、全社員に均一な育成機会を提供できるため、人材育成の効果を高めやすくなります。

また、近年では生成AI(例:ChatGPT)を活用したスキル習得も注目されています。たとえば実務的な質問に対して即時フィードバックを得ることで、社員が自ら課題を解決する能力を高めやすくなります。ただし、情報の正確性や著作権リスクなどへの配慮も求められるため、社内での利用ルールの整備が重要です。

MBOを運用する

MBOとは、従業員が上司と話し合って業務目標を設定し、その達成度で評価・フィードバックする仕組みです。MBOの次のようなプロセス自体が、人材育成の場となります。

- 上司と部下でオンライン会議を行う

- SMARTの法則を用いて、明確な目標を設定する

- 部下は目標達成に向けて、必要な研修や自己学習計画を立てる

- 上司は適宜メンタリングを行う

週次・月次の1on1面談をオンラインで実施し、進捗を確認することで、目標への方向修正やサポートが可能です。達成度だけではなく、その過程で得られた学びや成長も対話で振り返りましょう。

オンライン上で目標管理を共有・可視化すれば、リモートワークでも上司・部下間の認識を揃えやすくなります。

コミュニケーションの量を増やす

対面で気軽に話しかける機会が減るオンライン環境では、放っておくと上司と部下、同僚間の情報共有や相談が滞りがちです。下記を実施し、意図的にコミュニケーション量を増やしましょう。

- オンライン朝会で、自己開示の場を作る

- ランチ会でトークテーマを決めて雑談する

- 勉強会や読書会を開催する

また、カメラオンで表情を見せ合っての対話や、スタンプ機能での気軽なリアクションなど、双方向でやり取りしやすくする工夫が大切です。

コミュニケーション量が増えれば、従業員の不安や課題を早期にキャッチできて、迅速なフォローにつながります。

チーム内のコミュニケーションにお悩みの場合は、こちらの記事をご一読ください。

チームワーク向上につながるチームコミュニケーションとは?高めるための施策を解説

オンライン×対面の併用によるハイブリッド型研修の導入もおすすめ

完全オンライン研修は手軽な一方、受講者同士や講師との直接的なやりとりが希薄になりがちです。適宜オンラインと対面を織り交ぜることで、それぞれの長所を活かした人材育成が期待できます。

一例として、次のようにオンラインで習得した知識を、対面の場で実践練習する方法が挙げられます。

- 事前学習や理解度テストをeラーニングで進めてもらう

- 受講者が本社や会場に集まる対面ワークショップを行う

- グループディスカッションやロールプレイ演習で、双方向の学びを深める

研修内容や目的によって、オンライン・対面のバランスを調整できるのもハイブリッド型のメリットです。

人材育成導入が難しいときの解決方法

人材育成を導入したくても、社内リソース不足や若手の受け身姿勢など、さまざまな課題に直面するケースがあります。よくある課題への具体的な解決方法を説明しますので、今後の取り組みの参考にしてみてください。

社内での育成は限界?外部研修の使い方は?

社内だけで人材育成が難しい場合、外部研修サービスの活用を検討しましょう。

社内のリソースやノウハウに限界がある分野については、専門の研修会社や講師に任せることで質の高い学びを提供できます。たとえば、グローバル人材を育成するなら、英語や異文化理解のカリキュラムを提供する研修会社がいいでしょう。

以下のポイントを押さえて活用すると、費用対効果が高まります。

- カリキュラム内容やレベル感が、自社にマッチしているかを確認する

- 研修後に受講者から内容を共有してもらい、ナレッジを内製化する

社内での育成に固執せず、外部リソースを上手に組み合わせると、新しい知識や専門スキルを習得しやすくなります。

若手社員の主体性を引き出すには?

若手社員が受け身ではなく主体的に成長に取り組むようにするには、育成施策の設計に工夫が必要です。具体的には、次のような工夫を取り入れましょう。

- 本人の関心やキャリア志向を踏まえた育成メニューを用意する

- 小さい成功体験を積ませつつ、周りが丁寧にフォローする

- 年次の近い先輩が、悩み相談や目標設定のサポートをする

社員自身が「これを学びたい」「このスキルを伸ばしたい」と思えるように、研修メニューの選択肢を用意することが大切です。

また、若手社員にも重要なミッションを任せ、小さくても成功体験を積ませることで自信と成長意欲が芽生えます。若手の意見発信の場を設けて、提案が採用されたら実行を任せるなど、主体性を歓迎する雰囲気を作りましょう。

管理職が人材育成に消極的なときの対処法は?

人材育成は現場の上司である管理職の協力が欠かせませんが、下記が原因で育成に消極的な管理職も存在します。

- 多忙で育成やコミュニケーションの時間を確保しにくい

- 人材育成のスキルが不足しており、適切な評価やアドバイスができない

上記の場合は、次のような対処法が挙げられます。

- 管理職の業務量を見直して余裕を持たせる

- 分析・提案機能などがある育成支援ツールを導入し、簡便化する

たとえば、合意形成のプロセスが滞りがちなら、原因を特定して改善することで、管理職の手間を省けます。

また、人事部門がファシリテーターとなり、管理職同士で部下育成の悩みを共有して、解決策を話し合う場を提供するのもおすすめです。

人材育成プログラムの選び方と導入時の費用感について

効果的な人材育成プログラムを導入するには、OJT・Off-JT・自己啓発研修の特徴を理解し、目的に応じて適切に選択する必要があります。各手法の違いや費用相場など、導入時に知っておくべきポイントを紹介します。

OJT、Off-JT、自己啓発研修の違いと選び方

人材育成プログラムを検討する際は、OJT・Off-JT・自己啓発研修の特徴と使い分けを理解することが大切です。以下の表をご覧ください。

OJT・Off-JT・自己啓発研修の比較表

| 項目 | OJT | Off-JT | 自己啓発研修 |

| 概要 | 実際の職場で業務に携わりながら行う教育 | 業務を離れて受講する集合研修やセミナー | 従業員が自主的に行う学習・研修 |

| 方法 | 上司・先輩による現場指導 | 社内外の研修、通信教育など | 通信講座、資格取得、書籍購入など |

| メリット | 実務に直結し即戦力になりやすい | 体系的な知識を習得できる | 自発性による高い学習効果が得られる |

| デメリット | 指導者のスキルに左右される | 実務に結びつけるフォローが必要 | 意欲次第で効果が変わる |

| 活用例 | 新入社員の実務習得 | 管理職研修、ビジネススキル研修 | 資格取得支援 |

目的や対象者によって、上記の3つを組み合わせましょう。以下が組み合わせの一例です。

- 新入社員の場合:現場で仕事を覚えるOJTを中心に、Off-JTで基本知識を補う

- 中堅社員の場合:Off-JTでマネジメントを体系的に学び、OJTで実務に活かす

それぞれのメリットを活かしつつ、デメリットを補うようにプログラムを設計すれば、効果的な人材育成が可能となります。

費用相場、オンライン研修と対面の違いや助成金の活用法はあるか

人材育成プログラム導入時は、費用面の把握や工夫も欠かせません。研修の種類や実施形態によって、下記の通り費用相場や特徴が異なります。

オンライン研修と対面研修の費用相場

| 種類 | 費用相場 | 特徴 |

| オンライン研修 (eラーニング) | 1人当たり1万円〜 (受講者数に応じたライセンス料) | 全国展開がしやすい |

| 対面研修 | 1日当たり数万~200万円 (会場費・交通費・講師料なども含む) | 直接的な議論や実技指導に向いている |

上記の通り、オンラインは移動コストや時間を削減できる上、少ない費用で全国展開が可能です。一方、対面研修は直接的な議論や実技指導に向いており、参加者の集中度が高まる効果があります。費用対効果を考えると、人材育成の内容に応じて両者を使い分けるのがおすすめです。

また、助成金の活用も検討しましょう。たとえば厚生労働省の「人材開発支援助成金」は、OJTやOFF-JTにかかった費用の一部を支給する制度です。申請には計画届の事前提出や成果報告が必要ですが、条件に合致すれば研修費用の負担軽減につながります。

費用対効果を常に検証しつつ、持続可能な形で育成施策を継続していくことが重要です。

人材育成制度を導入して企業成長の基盤構築を

人材育成は社員一人ひとりが自律的に成長し、組織の競争力を高めるために欠かせない取り組みです。従業員のキャリアや目的によっても、最適な育成手法は変わってきます。

まずは組織の課題を把握することから始めて、目標設定や実施手法の選定などを進めましょう。リモートワークで育成する際は、自社に合ったツールを活用しつつ、コミュニケーション量を増やす取り組みが大切です。

自社の育成課題を明確にして、ツールやフレームワークを組み合わせた具体的な育成施策を検討していきましょう。

とはいえ、「具体的に何から取り組めばいいか分からない」という企業も多いのではないでしょうか?人材育成で迷ったら、人材育成コンサルタントなど専門家への相談も有効な方法です。

ワークハピネスでは、人材育成プログラムや研修設計の豊富な実績があるため、貴社の課題に合わせた研修プランをご提案します。実際に研修の受講者からは、「この会社で頑張ろうという気持ちが高まった」「自分の仕事がどこに繋がっているか分かり、役に立っていると感じられた」といったポジティブな感想をいただいています。

単なる知識習得ではなく、身につく研修を検討しているなら、ぜひ以下から人材育成研修の一覧をご覧ください。

株式会社ワークハピネスでは、働く喜びを実感できる組織づくりをサポートしています。企業ごとの課題を抽出し、組織に合わせた最適な改善方法をご提案します。より効果的な人材育成を実現したいと考えている企業の方や従来の人材育成に限界を感じている教育担当者の方はぜひ一度弊社にご相談ください。

大学卒業後、上場派遣会社に入社し、その後、教育系子会社のエスプール総合研究所(現:ワークハピネス)へ。各種サーベイなどの設計・開発、人事制度構築、理念浸透などのコンサルティングを経て、教育周りの企画提案を主な業務とする法人営業を担当。関西地域で大手上場企業の新規開拓をメインに携わり、お客様の理念体系、今後の戦略に沿った、「人の育成」「仕組みの整備」を体系的に提案することを得意としている。

2019年からマーケティングチームの立ち上げに責任者として関与。デジタルの力を活用して、会社の売れる仕組みづくりを構築している。