楽しみながら学ぶ!研修に「ゲーム」を取り入れるのが効果的だと言える理由を解説!

研修の形態には、講義型や個人ワーク型、グループワーク型などいろいろありますが、皆さんのゲーム型研修に対するイメージはどうでしょうか。「実践的で役に立ちそう」といった肯定的な意見も、「研修にゲーム性を持ち込む必要があるのか」といった否定的な意見も聞こえてきそうです。今回は、研修にゲームを取り入れる理由や効果について考えていきます。

ゲーム型の研修とは

従来の研修やトレーニング手法にゲーム要素を組み込んだ研修のことです。ゲーム型の研修は、受講者が楽しみながら積極的に学び、より深く理解しやすくするための方法です。

従来の研修は、座学が多く情報を単に受動的に受け取る傾向がありますが、ゲーム要素を取り入れることで、参加者は自分自身が学び、実践することを通じて学びと気づきを獲得します。

ゲーム型研修が増えてきている背景

理由はそれぞれの対象ごとに違いますが、新入社員や若手社員への導入検討の背景は大きく2つ。

- ① コロナ世代のチームビルディング

- ② 受け身体質からの脱却

①コロナ世代のチームビルディング

2020年〜2022年入社の新入社員は、入社式、新入社員研修がオンラインでの実施を余儀なくされた世代です。コロナ世代の若手社員研修は特に対面研修の中で同期間のコミュニケーションが促進され、絆が深まるようなアプローチをしたいと考える企業が多いです。

育成担当者は、研修を通して同期との関係を深めてもらい、配属後も悩みを共有しあったり励ましあったりする仲間としてお互いに関わり合って欲しい。絆を深めるためにも記憶に残るような共通体験をしてもらいたい、という思いがあります。

②受け身体質からの脱却

現場の若手社員に対する評価は概ね「受け身」「指示待ち」というもの。研修担当者としても、現場で働く新入社員や若手社員に主体性を発揮してもらうために、座学研修よりも体を動かして自分から参加できるような、楽しい研修はないかと考えていく中でゲーム形式の研修に辿り着くことが多いです。

特に若手研修に多い「自律」や「主体性」、「セルフリーダーシップ」といったテーマにおいては、研修成果の職場実践が求められることから、職場での再現性があるものを研修で得る必要があります。「ゲーム」であれば、小さい頃から馴染みのある世界であり楽しく主体性を発揮できます。その行動を「再現性のあるもの」として職場に持ち帰ることは、座学では実現できないことでもあります。

中堅社員・管理職でもゲーム型の研修が増加

中堅社員や管理職でもゲーム型研修を取り入れたい企業が増加した背景としては、一般的な座学アプローチに慣れてしまっている人が増えてきており、そこに対するマンネリ感を打破したい、座学では企画者が意図している気づきや学びを得てもらえない可能性が高いと人事担当者は感じているようです。

経験を重ねた多くのビジネスパーソンは、研修という場において「心のシャッター」を閉ざした状態で参加している方が多いです。心理的安全性が確保されていない研修の場では「無能」と思われる可能性のある発言、質問は限りなく減らしたい。なので「質問はありますか?」という講師からの問いかけにほとんどの人は質問しないことが多いです。

「表面的に時間を過ごすことでなんとかこの場を切り抜けたい」という方が多いからこそ、ゲームというアプローチは研修に没入するという観点でとても有効です。

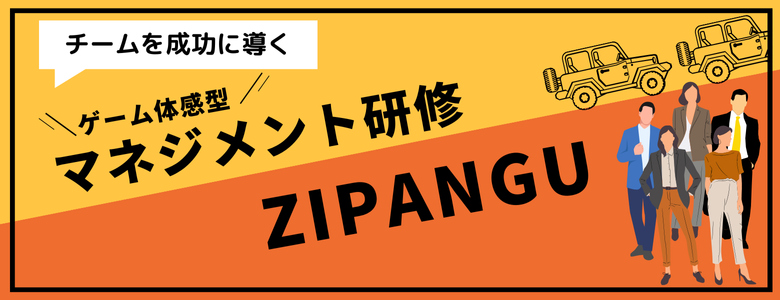

管理職向けゲーム体感型マネジメント研修プログラムの詳細はこちらから>>

研修にゲーム要素を取り入れる理由

ゲーム形式の研修は、受講者が楽しみながら学びと気づきを得られると説明しました。特に大人は、学んだことが記憶に残るには感情が揺れ動いた経験である必要があります。

アメリカの成人教育研究者、マルカム・ノールズが唱えた成人教育理論のなかで、大人の学習を支援する枠組みとして「P-MARGE」というものがあります。それぞれ大人の学習者を表した英単語の頭文字です。

- P : Learners are Practical.(大人の学習者は実利的である)

- M : Learner needs Motivation.(大人の学習者は動機を必要とする)

- A : Learners are Autonomous.(大人の学習者は自律的である)

- R : Learner needs Relevancy.(大人の学習者は関連性を必要とする)

- G : Learners are Goal-Oriented.(大人の学習者は目的志向性が高い)

- E : Learner has life Experience. (大人の学習者には豊富な人生経験がある)

実用的・実践的な内容で、自分の興味関心に合致し、学ぶ意味(目的・目標、動機、実務との関連)がはっきりしないと、大人は学びません。逆に、それらが確認できると、大人は自分の経験に即しながら自ら自律的に学習をすすめていくということです。

成人教育理論からすると、どんなに良い研修を企画、提供しても受講者が学ぶかどうかを決めてしまうのです。

「ゲーム」を取り入れることのメリット

ゲームという体験は研修効果そのものにも良い影響がありますが、それ以外にも効果があります。それは参加者間の関係性の向上です。

共にグループに分かれて身を寄せ合ってみんなでそのゲームをクリアしようとしたり、他のチームに負けまいと競争に勝つべく作戦を立てたりすることで、お互いの心理的な連帯感を高めることができます。また、その一連のプロセスの中で、その人に抱いていたイメージと違っていた新たな一面を知る、誤解が解けるなんてことも起きます。

そういった共通体験は、実は組織開発にも応用が可能です。どうしても研修となると階層やグレード別に実施されることが多い中でも、「ゲーム」の体験を複数階層の研修に入れることで、共通体験、共通言語を作り組織内の課題解決に活かすということもできます。ビジネスシミュレーションゲームという体験価値をいかに研修、ひいては研修の全体設計に取り込んでいくかで可能性が広がります

事例で見る「ゲーム」の効果

研修にゲームというとなかなか想像がつきにくいかもしれません。弊社では、ビジネスシミュレーションゲームを開発しており、研修カリキュラムの冒頭に実施します。「非日常」の世界観で、参加者のみなさんが「素の自分」に没入してもらうことでこそ学びや気づきが大きく、それが変化や成長のきっかけとなります

リーダーシップの発揮を余儀なくされる東北地方を舞台にした金塊探しのトレジャーハンティングゲーム

実際にマネジメント研修で取り入れられている弊社のゲーム体感型マネジメント研修「ZIPANGU(ジパング)」が、どのような効果を生み出すかご紹介します。

このゲームは5〜6名のメンバーが1チームとなり、探検隊として限られた時間内で失われた金塊を探すという内容で、行動心理学や組織心理学に基づいた手法の、体験型プログラムになっています。

このゲームにおいて、参加者は日常の思考習慣、行動習慣が如実に出てしまい、「同じ目的を持っているはずなのにほかの人と競争してしまい、部分最適になってしまう」といった、組織にありがちな姿を自ら体感します。途中講師よりフィードバックを受け、全体最適に意識が変わり行動も変わり、成果が変わる、そんな体験から参加者は「組織行動において、分かってはいるができていないこと」が明確になります。

目的や目標の共有、チーム内外との正しくて迅速な情報共有の重要性、意見を言いやすい雰囲気作り(心理的安全性)・・・これらは座学では「はいはい、分かってます」という反応になりがちですが、体験学習だからこそ気づくポイントです。

事例詳細はこちら:「体験」を通じて、自身の役割に気づきリーダーシップを引き出す研修

視野を広げて全体最適に向けて自律行動を促される宇宙船製造ゲーム

このゲームは、タイムプレッシャーの中で手を動かし、体を動かし、ドーパミンがたくさん分泌される簡易経営シミュレーションゲームです。

参加者は自社の目標達成や自分の役割遂行に意識が向き、狭い視野でこのビジネスを推進してしまいます。架空の会社「ホークアイグループ」の一員になって宇宙船を仕入れから製造、販売といったビジネスを行います。途中、競合他社が類似製品を市場に投入するなどして価格下落も進んでいく中で、全体最適の方針のもと、グループ各社が協力しながら、付加価値の高い宇宙船を市場に投入し、競争を勝ち抜いていくことで、成功体験を手にいれることができます。

このゲームの中で参加者は、誰もが視野が狭くなりがちであることに気づき、もっと自社、所属組織に視野を広げながら仕事を進めることでより組織貢献度を高められることを理解し、「視野を広げた上で、自分に求められている役割、行動はなにか」を自分で考え導き出し、現実職場で実践できるようになります。

注意すべきポイント

ここまで、研修にゲーム要素を取り入れることのメリットを解説しましたが、ゲームだけやって楽しかった、面白かったで終わらせてはなりません。ゲームの体験における「気づき」を言語化し、それを普遍的な学びとして血肉化する。そして、学びと気付きを職場で実践できるように具体的に行動に落とし込みます。これが、ゲーム形式の研修を効果的にする一連の流れです。

研修がうまくいくかどうかは研修テーマにおける「受講者にとっての課題意識」をしっかりと持たせることが研修の要諦と言えます。研修の中で実践してみて「課題意識」を持たせることをしておく、それがゲーム形式導入の価値であるとも言えます。

また、こういったゲーム形式において、自社のビジネスに似たようなものをご要望される方が多いのですが、全く別の世界観で実施することが大事です。理由としては、実務との関連性において、中途半端に類似していると、ここが違っているなどゲームの批評に入ってしまい、本来の目的が果たせなくなります。

ワークハピネスの研修はゲーム型で記憶に刻まれやすい

ワークハピネスのゲーム型研修は、楽しさによって学んだことが記憶に残る研修になっています。先程ご紹介したような弊社のゲームは「頭と心と体を震わせる」ことがプログラム開発方針です。なので、参加者の記憶に残ることは間違いありません。

2024年 9月18日(水)に無料体験会を開催します!

–>ゲームで実践するからこそ、座学より効率的に効果を上げられる研修があります。どのような成功体験をさせたいのか、どのような試行錯誤をしてほしいのか、求める人材像や築きたいチーム像に合わせて、研修にゲームを取り入れることを検討してみはいかがでしょうか。

人材アウトソーシングのベンチャー企業㈱エスプール(ワークハピネスの親会社)の創立3年目に新卒にて入社。新規現場、プロジェクトの立ち上げから不採算支店を売上日本一の支店に再生するなど、同社の株式上場に貢献してきた。

多数のプロジェクトを通じ、多くのスタッフと携わる中で「人間の無限の可能性」を知り、「人の強みを活かすマネジメント」を広めるべく、2006年よりワークハピネスに参画。

中小企業を中心とした人材開発、組織風土変革コンサルティングPJを推進している。