マネジメント業務とは?役割・スキル・課題・育成まで実務に役立つ知識を徹底解説

ビジネスの現場で頻繁に使われる「マネジメント業務」という言葉。しかし、「具体的にどんな業務を指すのか?」「管理職との違いは?」「自分に必要なマネジメントスキルとは?」といった疑問を持つ方も少なくありません。マネジメントは単なる指示・命令ではなく、チームや組織の力を最大化するための重要な業務であり、近年では現場のリーダー層や中堅社員にも求められています。

本記事では「マネジメント業務」の全体像を分かりやすく解説しながら、具体的な役割や必要なスキル、抱えやすい課題、さらには育成方法や成功事例まで紹介します。

マネジメント研修の種類を解説

マネジメント業務の定義とその重要性

マネジメント業務の定義は広く、役割も業種によってさまざまです。まずは、マネジメントの定義と重要性を見ていきましょう。

マネジメント業務とは?

マネジメント業務とは、組織の目標達成のために「ヒト・モノ・カネ・情報」といった経営資源を活用して、チームの成果を最大化させる活動です。

経営学者のピーター・ドラッカーは、マネジメントを「組織に成果を上げさせるための道具・機能・機関」と定義しました。彼はマネージャーが果たすべき本質的な役割として、以下の3つを挙げています。

- 組織の使命を果たすこと(例:「今期の目標はこれだ」とゴールを示す)

- 働く人たちを活かすこと(例:「この仕事は○○さんに任せよう」と強みを活かす)

- 社会に貢献すること(例:「自社の仕事は社会にこう役立つ」と意義を伝える)

つまり、メンバーが自律的に動きたくなる環境を創り出すことが、マネジメント業務の本質です。

管理職との違い、プレイングマネージャーとの関係

マネジメント業務と管理職、プレイングマネージャーには、下記のような違いがあります。

マネジメント業務・管理職・プレイングマネージャーの関係性

| 項目 | マネジメント業務 | 管理職 | プレイングマネージャー |

| 定義 | 組織の成果を最大化する活動 | マネジメントを担う役職 | プレイヤー業務と管理職を兼任する管理職 |

| 特徴 | 目標設定・育成・評価など、広範な活動を含む | 組織から権限と責任を与えられ、チーム運営に専念する | ・現場感覚を活かせる ・マネジメント業務が疎かになるリスクがある |

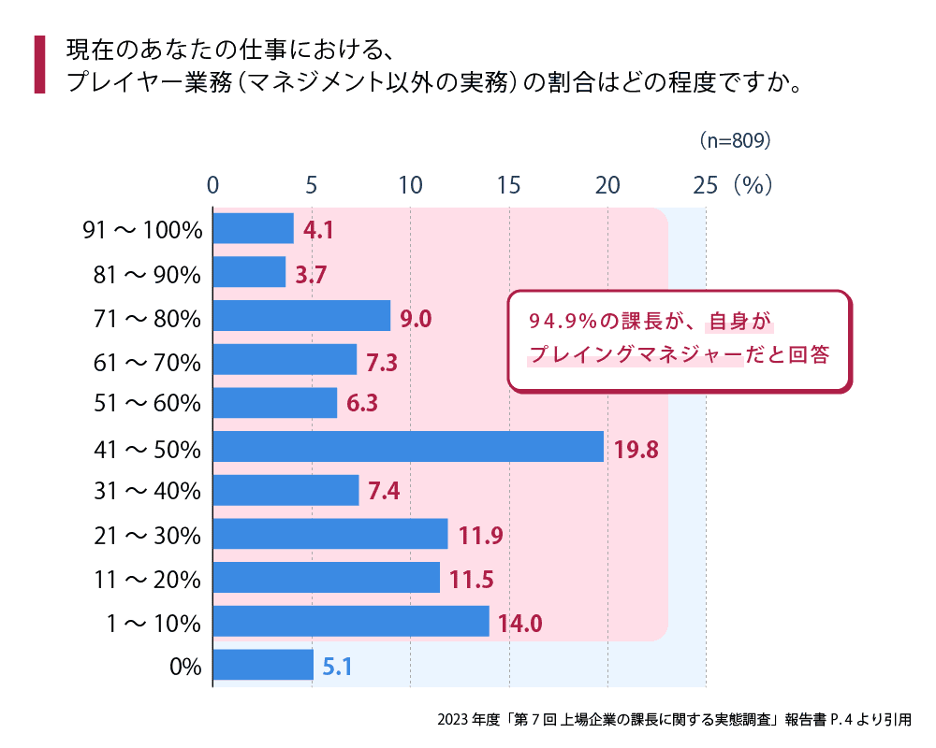

特に中間管理職(ミドルマネジメント)は、プレイングマネージャーが一般的です。実際に学校法人 産業能率大学の「上場企業の課長に関する実態調査」によると、94.9%の課長がプレイングマネージャーだと回答しました。

出典:産業能率大学 総合研究所「現代における「課長の価値」とは?実態調査の結果から見えた最新傾向を分析」

プレイヤーとマネージャーの役割を両立させるには、業務負荷の増大や育成のしにくさといった多くの課題があります。

プレイングマネージャーに必要な能力や注意点は、こちらの記事で解説しています。

プレイングマネージャーとは?管理職との違い、求められる能力を解説

企業規模や業種による違い

企業の成長フェーズや事業を取り巻く環境が異なると、以下の通りマネジメントの在り方も変わります。

企業規模による違い

| 企業規模 | マネジメントの在り方 |

| 大企業 | ・階層構造が明確で、各マネジメント層の役割分担がはっきりしている ・マネジメント手法が標準化・仕組み化されている |

| 中小企業 | ・経営者と現場の距離が近く、1人のマネージャーが複数機能を兼務するのが一般的 ・中間管理職は人事から営業戦略までの役割があるため、多角的なスキルが求められる |

また、業種によっても、マネジメントに次のような違いがあります。

業種による違い

| 業種 | マネジメントの例 |

| 製造・開発業 | ・品質管理(Quality)、コスト管理(Cost)、納期管理(Delivery)を重視したマネジメントが中心 ・生産計画の精度や工程管理の徹底が求められる |

| 営業・サービス業 | ・顧客満足度の向上や、人材のモチベーション管理・育成がマネジメントの課題 ・決断力やコーチングスキルが重視される |

| IT・Web業界 | ・経営戦略の実行に必要なIT戦略を立案する ・プロジェクトにおける方針の決定や進捗管理を担う |

自社の規模や業種、組織文化などに応じて、最適なマネジメント手法を選んでいくことが大切です。

マネジメント業務の具体内容と職種別の違い

マネジメントの具体的な業務内容は、職種によって異なります。ここでは営業・製造/開発・管理部門を例に、日々の業務と求められる役割の違いを解説します。

営業:KPI管理、提案同行、人材育成

営業部門のマネジメント業務は、売上目標という明確なゴールに向けて、戦略立案から実行、人材育成までを行います。以下がマネジメント業務の一例です。

| 業務 | 業務内容の例 |

| 戦略策定・KPI管理 | 売上目標から逆算してKPIを設定する(訪問件数、成約率など) |

| 案件管理 | ・SFA(営業支援システム)などを活用し、メンバーの進捗状況を可視化する ・失注要因を分析して、具体的な改善策を指導する |

| 人材育成 | 商談への同行やロールプレイングを通じて、メンバーの提案力や交渉スキルを指導する |

営業職は目標達成へのプレッシャーが大きい職種でもあるため、精神的なサポートや努力を認めて賞賛する環境作りも必要です。

製造/開発:進捗・品質・リスク管理

製造・開発部門では、1つの遅延や品質不良が会社の信頼に大きな損害を与えかねません。そのため下記を徹底して、計画通りに業務を遂行させるマネジメントが不可欠です。

| 業務 | 業務内容の例 |

| 計画策定 | 市場の需要予測に基づいて、生産計画を策定する |

| 進捗管理 | 部品の調達状況や各ラインの稼働率、人員の配置などを把握する |

| 品質管理 | 製造工程ごとに検査基準を設けて、不良品の発生を防ぐ |

| リスク管理 | リスク(部品の供給が遅れる、仕様変更が発生するなど)を事前に洗い出して対策する |

潜在的な問題を未然に防ぎながら、高品質な製品・サービスを安定的に供給することが、製造・開発のマネジメントのポイントです。

管理部門:情報共有、庶務・調整業務

管理部門は、次のように企業全体の経営基盤を支える重要な役割があります。

| 業務 | 業務内容の例 |

| 経営サポート | ・ヒト・モノ・カネの状況を正確に把握・分析する ・経営陣が的確な意思決定を行えるよう、信頼性の高い情報を提供する |

| 業務プロセスの整備 | 各部門がスムーズに業務を遂行できる環境を整える 例:全社共通の業務フローの構築、人事システムの導入 |

| リスク管理 | 経営リスクを管理して、企業の健全な成長を支える 例:コンプライアンス体制の構築、情報セキュリティの強化 |

個別の事業部門をサポートして組織全体の最適化を図るのが、管理部門の主なマネジメント業務です。

プロジェクトマネジメントとの違い

マネジメント業務とプロジェクトマネジメントには、下記の違いがあります。

マネジメント業務とプロジェクトマネジメントの違い

| 項目 | マネジメント業務 | プロジェクトマネジメント |

| 対象 | 継続的な組織運営 | 特定の目的をもつ、期限付きの活動 |

| 目的 | ・組織の持続的な成長 ・価値の最大化 | 設定されたゴール(成果物)を期限内に達成すること |

| 主な活動例 | ・部下の育成 ・組織文化の醸成 ・制度の設計 | ・新システムの導入 ・新製品の開発 ・イベントの開催 |

マネジメント業務は長期的・継続的な活動である一方、プロジェクトマネジメントは明確なゴールと期限が設定される点が異なります。

業務委託/外部連携時のマネジメント

業務委託契約のパートナーに対して、業務の進め方への細かい指示や時間・場所の拘束はできません。また、文化や業務の進め方も異なるため、自社の従業員と同じ感覚で接すると認識のズレが生じる可能性があります。

そのため、外部連携時のマネジメント業務では、下記のような考え方が大切です。

- 契約内容を明確にして書面で合意する(例:業務範囲、納期、報酬)

- 契約で定めた成果物が、基準通りに納品されるかを管理する

- 定期的な進捗確認ミーティングを設ける

多様な働き方が広がるビジネス環境において、このようなスキルはマネージャーに必須の能力になるでしょう。

マネジメント業務に必要なスキルとその身につけ方

マネジメントは適切な知識とスキルを学び、実践を通じて磨き上げることが欠かせません。ここでは、マネジメント業務に求められるスキルと、具体的な身につけ方を紹介します。

コミュニケーション、コーチング、課題解決力

マネジメントの土台となるのは、対人関係を円滑にして、組織を動かすためのソフトスキルです。具体的には下記3つのスキルがあります。

| スキル | 内容 |

| コミュニケーション力 | ・組織の目標や方針をメンバーに正確に伝える ・メンバーの意見や不安に真摯に耳を傾ける ・相手から答えやアイデアを引き出す |

| コーチング | 対話を通じて本人の気づきを促し、潜在能力を引き出しながら、自発的な行動をサポートする |

| 課題解決力 | 現状を分析して問題の本質を特定し、論理的に解決策を導き出す |

このようなスキルを駆使することで、部下自身が考えて行動し、成長する環境を作れる可能性が高まります。

なお、チームワークを高めるコミュニケーション方法を知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

チームワーク向上につながるチームコミュニケーションとは?高めるための施策を解説

思考法(PDCA/ECRS/マンダラート)

日々の業務や課題解決を効果よく進めるには、思考を整理して、行動を体系化するフレームワークが役立ちます。以下の思考法を活用してみましょう。

| 思考法 | 活用シーンの例 | 概要 |

| PDCAサイクル | 日常業務の品質向上 | 「Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)」のサイクルを回し、継続的に業務の品質を高める |

| ECRSの原則 | 無駄な作業の削減 | 「この作業をなくせないか?→複数作業を一緒にできないか?→手順や担当者を入れ替えるか?→単純化できないか?」の順で業務を見直し、無駄をなくす |

| マンダラート | 個人の目標設定 | 3×3のマスの中心に目標を置き、達成するためのアイデアを書き出す |

課題に合わせて思考法を使い分けると、勘や経験だけに頼るマネジメントから脱却できます。

リスク・プロパティマネジメントに必要なスキル

特定の専門領域では、次のように特化したマネジメントスキルが求められます。

| 種類 | 概要 | 必要なスキルの例 |

| リスクマネジメント | 企業活動に内在する、さまざまなリスクを管理する活動 | ・ISO31000など国際規格の知識 ・リスクの特定や分析、評価スキル ・対応策を講じるプロセスを主導する能力 |

| プロパティマネジメント | 不動産の資産価値を維持・向上させるための管理業務 | ・不動産の専門知識 ・関係者との交渉・調整力 |

リスク・プロパティマネジメントでは、業界の動向や法改正にアンテナを張りながら、専門性を高め続ける姿勢が必要です。

スキルアップ方法(社内・外部・自己学習)

マネジメントスキルは、継続的な学習と実践を繰り返すなかで磨かれていきます。効率よくスキルアップするために、以下の3つを組み合わせて、自分なりの学習サイクルを確立しましょう。

| 学習方法 | 主なアプローチ | 特徴 |

| 社内 | ・OJT ・メンター制度 ・社内研修 | 自社の状況に合った、実践的なスキルを学べる |

| 外部 | ・外部研修・セミナー ・異業種交流会などへの参加 | 他社の管理職と交流し、新たな視点や専門的な知識を得られる |

| 自己学習 | ・書籍 ・eラーニング ・リフレクション(日々の業務を振り返る) | 理論を体系的にインプットし、日々の振り返りを通じて学びを定着させられる |

また、得た知識を現場で実践して、上司や部下からフィードバックをもらいましょう。自己反省を通じて次の行動を改善することで、マネージャーとして成長していけます。

自己学習としてマネジメント業務に関連する資格を取得することも有効です。習得したスキルや経験は職務経歴書に記載してキャリア面で活かせます。こうした取り組みは求人の応募や志望動機でのアピールにも役立ちます。

マネジメント業務における課題とよくある失敗例

マネジメント業務はやりがいがある一方で、さまざまな困難に直面する仕事でもあります。マネージャーが陥りやすい課題と失敗例を見ていきましょう。

プレイングマネージャーの負荷過多

プレイングマネージャーは、自身のプレイヤーとしての目標達成と、チーム全体の成果創出という責任を同時に負います。その結果、業務量が倍になり、時間的・精神的なプレッシャーにさらされている状態です。

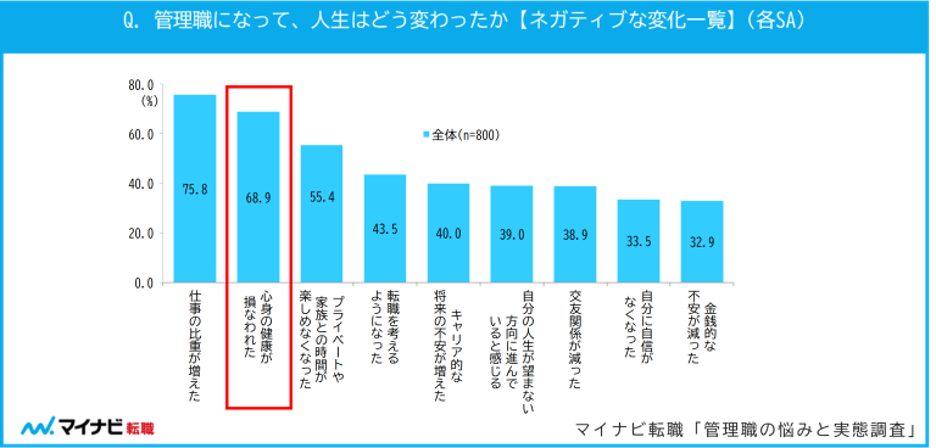

実際に株式会社マイナビの調査では、「管理職になって心身の健康が損なわれた」と回答した人が68.9%を占めました。

出典:株式会社マイナビ「マイナビ転職、「管理職の悩みと実態調査」を発表」

過剰な負荷は集中力の散漫や判断力の低下を招き、プレイヤーとしてもマネージャーとしてもパフォーマンスが中途半端になりかねません。

実務・管理の役割混在による時間不足

プレイングマネージャーは目先のタスクに時間を奪われ、本来注力すべき「重要だが緊急ではない業務」が後回しにされる傾向にあります。具体的には下記のようなケースです。

- 部下の育成計画やキャリアについて考える時間がない

- チームの中長期的な目標設定や戦略立案ができない

優秀なプレイヤーだったマネージャーほど、「部下に任せるより自分でやった方が早い」と考え、仕事を抱え込みがちです。結果的に部下の成長機会を奪い、マネージャー自身の首を絞める悪循環に陥るでしょう。

上司との認識ギャップ、評価制度の不整合

プレイングマネージャーの評価は、マネジメントの成果よりも、プレイヤーとしての個人の成果に偏る傾向があります。マネジメントの成果が定性的で測定しにくい一方、プレイヤーとしての成果は定量的で分かりやすいためです。

そのため、マネージャーは個人業績を優先せざるを得なくなり、時間のかかる部下育成やチームビルディングへの意欲が削がれてしまいます。

部下育成の弱さ→離職リスク

前述した時間不足や評価制度の不整合といった要因により、マネージャーは部下の育成に時間を割きにくくなります。

たとえば多忙を理由に部下への指示やフィードバックを怠った場合、部下は「自分は期待されていない」「成長できない」と感じてモチベーションを失うでしょう。

このような状況が続くと部下のエンゲージメントが低下し、より良い環境を求めて早期に離職してしまう可能性があります。

以上のような課題を解決するために、マネージャーの役割そのものや組織の仕組みを見直すアプローチが重要です。

課題別の解決策と実践的アプローチ

マネジメント業務が抱える課題を解決するには、組織的な仕組みとしてのアプローチが欠かせません。ここでは、前述した課題に対する解決策を4つの観点から紹介します。

OJT脱却・業務標準化

OJTは指導担当者によって教える内容や質にばらつきが生じやすく、業務の属人化を助長するリスクがあります。マネジメントの属人化から脱却するには、次のようなマネジメント業務の標準化が大切です。

- 主要な業務を洗い出し、マニュアルやチェックリストを作成する

- 文章で伝えにくい作業やシステムの操作方法は、動画で記録する

- 頻繁に作成するドキュメントはテンプレート化する

業務の標準化によってOJTの質が安定し、指導者の負担が軽減されます。マネージャーは業務指導に費やす時間を減らし、コーチングやフィードバックといった育成に時間を割けるようになるでしょう。

eラーニングや体験型研修導入

時間や場所の制約を受けない「eラーニング」と、実践的なスキルを体で覚える「体験型研修」の導入によって、マネジメント教育を効率化しやすくなります。

たとえば、以下のように使い分けるのがおすすめです。

- 労務管理やコンプライアンスといった普遍的なスキルは、eラーニングで各自が学ぶ

- ロールプレイングやグループディスカッションなど、体験型研修で能力を養う

実際に弊社(株式会社ワークハピネス)が提供している体験型マネジメント研修「ZIPANGU(ジパング)」の受講者からは、「自分がマネージャーとしてやるべきことが具体的に見えた」「自分でも驚くくらい前のめりで受講した」といった声も寄せられています。

eラーニングと体験型研修の組み合わせによって、マネージャーは知識と実践スキルをバランスよく習得し、現場での対応力を向上させられます。

業務委託/外部連携の活用

外部リソースを活用することで、マネージャーはノンコア業務から解放されて、マネジメント業務に集中できます。

たとえば、データ入力や専門的なリサーチ業務はアウトソーシングして、マネージャーは戦略の立案や部下面談の時間を確保するなどです。また、新規事業の立ち上げ時に経験豊富なPMを外部から登用すれば、社内にない知見を取り入れつつ、プロジェクトを成功させやすくなります。

自社の強みを見極めて、それ以外の業務を外部に委ねることは、組織全体の生産性向上にもつながります。

KPIと評価制度の連携化

マネージャーが部下育成やチームビルディングに取り組むには、努力が正当に評価される仕組みが欠かせません。人事評価制度を見直して、次のようにマネジメントの成果を測る指標を組み込みましょう。

マネジメントの成果を測る指標の例

| 実践方法 | 概要 |

| チームKPIの設定 | チーム全体の目標達成度を示すKPIを設定し、その達成度をマネージャーの評価に反映させる 例:チーム売上目標の達成率、顧客満足度スコア |

| 育成・定着に関する指標の導入 | 人材育成や組織開発に関する指標を評価項目に加える 例:部下の目標達成率、チームの離職率 |

| 360度評価の活用 | 部下や同僚からマネジメントに関するフィードバックをもらい、評価の客観性と納得感を高める |

KPIの達成率のみを評価対象にすると、達成しやすい目標しか設定しなくなったり、プロセスが軽視されたりする可能性があります。結果に加えて挑戦した過程も評価するなど、細やかな制度設計がポイントです。

支援制度・ツールを活用したマネジメントの効率化

多忙なマネージャーの負担は、ツールや組織的な支援で軽減できます。マネジメント業務を効率化して質を高めるためにも、詳しく見ていきましょう。

タレントマネジメント/SaaS型業務ツール

以下のようなツールの活用によって、感覚や手作業に頼りがちだった人材管理や進捗確認を効率化できます。

| 種類 | 概要 |

| タレントマネジメントシステム | 従業員のスキル・経歴・人事評価・キャリア志向などを一元管理し、可視化するツール 例:プロジェクトに必要なスキルをもつ人材を検索し、最適なチームを編成する |

| SaaS型業務ツール | ・コミュニケーションツール ・プロジェクト管理ツール ・人事労務管理ツール など 例:タスクの進捗状況を可視化し、誰が何を担当しているかを明確にする |

マネージャーはメンバーとの対話や戦略立案など、より付加価値の高い業務に集中できるようになるでしょう。

チーム可視化ツールの紹介

近年は、オフィス勤務とテレワークを組み合わせたハイブリッドワークが主流になりつつあります。このような環境でチームの状況を正確に把握するには、次のようなチーム可視化ツールの活用がおすすめです。

| 種類 | 概要 |

| 業務可視化ツール | ・従業員のPC操作ログを自動で記録・分析するツール ・客観的なデータに基づいて、個々の業務負荷や労働時間を把握できる |

| エンゲージメントサーベイツール | ・簡単なアンケートを定期的に実施し、従業員の仕事への熱意や心身の状態を測定するツール ・問題が深刻化する前に、1on1ミーティングなどを行える |

チーム可視化ツールを活用しながら、1on1ミーティングで業務負荷や心身の状態を定期的に確認することが大切です。

なお、従業員のエンゲージメントを向上させる施策を知りたい方は、下記の記事を参考にしてみてください。

PMO/外部支援との連携(PMO機能)

進捗管理や部門間調整、標準化といった管理業務を、マネージャー1人で担うのは困難です。次のように組織的な支援体制も検討しましょう。

| 種類 | 概要 |

| PMO (Project Management Office) | ・組織内の複数のプロジェクトを横断的に支援する専門部署または機能 ・プロジェクト計画の標準化、進捗状況の監視、リスク管理、リソース調整などを担う |

| 外部支援の活用 | 社内に専門知識や経験が不足している場合、外部の専門家の支援を受ける |

特に全社的な業務改革や新規事業の立ち上げ時に、外部の客観的な視点や豊富な知見があると、プロジェクトを成功に導きやすくなります。

成功事例から学ぶ実践型マネジメント業務

マネジメントの課題は企業によってさまざまです。ここでは「評価制度」や「組織の透明性」という観点から、どのように困難を乗り越えて成果を出しているのか、2つの事例を紹介します。

株式会社メルカリ:個人の成長と会社の方向性を一致させる評価制度

株式会社メルカリでは、個人の目標と会社の方向性をどう結びつけ、行動指針をいかに浸透させるかという課題がありました。

そこで同社は、四半期ごとに「OKR(定量評価)」と「バリュー評価(定性評価)」の2軸で評価する制度を導入しています。特にOKRでは達成度という結果だけでなく、目標達成に向けたプロセスを重視しました。バリュー評価では3つの行動指針「Go Bold」「All for One」「Be Professional」を体現できたかを評価し、従業員同士がリアルタイムで称賛しあえるピアボーナスツールも採用しました。

この結果、個人のOKRと会社のOKRが連動し、社員一人ひとりが会社の方向性を理解して行動できるようになりました。バリュー評価の導入により会社の価値観が浸透し、社員の自律的な行動を促すことに成功しています。

GMOインターネット株式会社:徹底した透明性で公平性と責任感を生む

GMOインターネット株式会社では、従業員が保身的に低い目標を設定してしまったり、評価への不満が生じたりすることを防ぎ、納得感のある評価制度をどう作るかが課題でした。

この課題に対し、同社は360度評価と評価制度の徹底したオープン化で応えました。他部署を含む複数の同僚から、匿名で評価を受ける360度評価を導入しています。さらに、全従業員の等級やランク、それに応じた給与額まで開示し、透明性の高い仕組みを構築しました。

この取り組みにより「公平に評価される」という納得感が生まれて、社員の不満が解消されました。また、給与額のオープン化によって「仕事に対する責任感が生まれた」という声も上がっています。

マネジメント業務を「機能」から「価値」へと進化させよう

マネジメント業務は、単なるタスク管理や進捗確認といった「機能」に留まりません。これからの時代に求められるのは、部下の潜在能力を引き出してチームの創造性を高め、組織全体の「価値」を生み出す役割です。

そのために重要なのは、現場での対話を通じて部下の主体性を育み、自律的に動ける組織を作り上げることです。まずはマネージャー自身の業務を棚卸しし、「何を担い、何を手放すべきか」を明確にすることから始めてみましょう。

とはいえ、「部下との対話」や「主体性を引き出す関わり方」は、座学だけでは習得が難しいスキルです。ワークハピネスでは、理論と実践を繰り返しながら学べる体験型研修をご用意しています。

596社以上(※1)の企業に導入いただき、受講満足度95%(※2)の実績があります。マネージャーがプレイヤーから脱却して、部下のエンゲージメント向上や組織目標の達成を実現するためにも、ぜひ以下から研修の一覧をご覧ください。

ワークハピネスのマネジメント研修メニュー

ワークハピネスでは「管理職としての役割がしっかり果たされていない」「マネジメントに関する教育ができていなかった」「メンバーへの動機づけができていない」などの課題に対応した、基礎的なマネジメント研修を実施しています。

ワークハピネスの研修メニューの全体像や実績はこちら

大学卒業後、外資系医療機器メーカーで営業に従事。

6年間で8人の上司のマネジメントを経験し、「マネジャー次第で組織は変わる」と確信し、キャリアチェンジを決意する。

2009年にワークハピネスに参画し、チェンジ・エージェントとなる。

医療メーカーや住宅メーカーをはじめ、主に大企業の案件を得意とする。また、新人から管理職まで幅広い研修に対応。

営業、営業企画、新人コンサルタント教育を担当後、マーケティング責任者となる。

一度ワークハピネスを退職したが、2021年から復帰し、当社初の出戻り社員となる。現在は、執行役員 マーケティング本部長。