新人教育とは?目的・課題・実践方法と成功事例を徹底解説

新人教育は、社員が早期に戦力化し、組織に定着して活躍するための重要なプロセスです。

一方で「OJT任せになってしまう」「教育担当者が多忙」「新人が早期に辞めてしまう」などの課題も少なくありません。近年は働き方や価値観の多様化が進み、従来型の教育方法だけでは効果が出にくい状況です。

本記事では、新人教育の目的や基本的な流れ、よくある課題と解決策、職種別の工夫や成功事例まで幅広く解説。自社の新人教育を見直し、成果につなげるヒントを提供します。

新人教育とは

新人教育は、新入社員の早期戦力化や定着に不可欠な投資です。その定義や目的、人材育成との違いを正しく理解し、計画的な育成を進めましょう。

新人教育とは何か?

新人教育とは、新入社員が組織の一員として早く活躍できるよう、知識・スキル・マインドセットの3つの側面から支援する活動です。社会人としての基礎を固めて企業文化に馴染み、自律的に成長していく土台を築くための重要な投資です。

次のように、多岐にわたる内容を計画的に提供します。

- 社会人の基礎:ビジネスマナー、コンプライアンス、報連相の徹底など

- 企業理解:経営理念やビジョン、事業内容、社内ルールなど

- 業務スキル:担当業務に必要な専門知識、社内システムの使い方など

上記の教育を、集合研修やOJT、eラーニングなどを組み合わせながら実施するのが一般的です。

また、社会人としての基本力を身につけることも新人教育の重要な目的です。

近年では、主体性・課題解決力・協働力といった「社会人基礎力」を体系的に育む企業も増えています。

スキル教育に加えて、こうした行動特性を伸ばす研修を行うことで、将来的なリーダーシップ育成にもつながります。

定義と目的

新人教育の目的は、新入社員の「早期戦力化」「組織への定着」「長期的な成長の土台作り」という3つの達成です。目的を明確に意識することで、研修プログラムの内容が具体的になり、効果を高めやすくなります。

以下が、それぞれの目的を達成する施策の一例です。

- 早期戦力化:計画的なOJT、実践的なロールプレイング研修

- 組織への定着:メンター制度、定期的な1on1ミーティング

- 成長の土台作り:成功・失敗体験の振り返り、キャリア面談

新人教育はこのようなゴールを達成するための、戦略的な取り組みと言えます。

新人教育と人材育成の違い

新人教育と人材育成の違いは次の通りです。

| 項目 | 新人教育 | 人材育成 |

| 位置づけ | 知識やスキルを伝える「教育」のフェーズ | 本人の自律的な成長を長期的に支える「育成」のフェーズ |

| 対象 | 新入社員 | 全社員 |

| 期間 | 入社後3ヶ月〜1年程度 | 在籍期間中 |

新人教育は、より広範で長期的な「人材育成」という戦略の初期段階にあたります。この2つの違いを正しく理解して、継続的に成長を支援する仕組み作りが大切です。

下記の記事では、人材育成の定義や取り組みを詳しく解説しています。

企業の人材育成とは?効果的な取り組みと最新事例をわかりやすく解説

新人教育の意義・背景

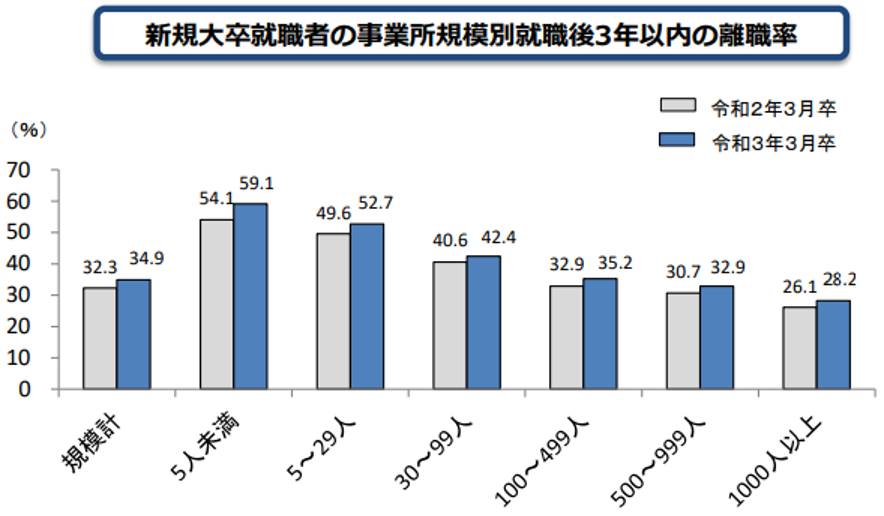

新人教育の意義は、深刻化する人材不足に対応するための施策である点です。実際、厚生労働省の調査(2024年)によると、新卒の3年以内の離職率は34.9%でした。

出典:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します」

採用にかけたコストと時間を無駄にせず、企業の持続的成長を確保するために、新人教育の重要性が高まっています。

たとえば、現場に丸投げされて「大切にされていない」と感じた新人は、早期離職に至るリスクが高まるでしょう。一方、体系的な研修や丁寧なフォローを通じて成長を実感できた場合、会社への貢献意欲が高まり、定着や活躍へとつながります。

新人教育は単なる業務ではなく、企業の未来を左右する最重要投資と捉えるべきです。

新人教育の目的と効果

新人教育には複数の目的があります。質の高い新人研修を設計するためにも、その効果を正しく理解しましょう。

戦力化までのスピードを早める

新人教育の目的は、新入社員が戦力として活躍し始めるまでの期間を早めることです。 現場任せの場当たり的な指導では、新人の成長スピードがOJT担当者のスキルや忙しさに左右され、非効率になりがちです。

具体的には、以下のように体系的な新人研修が有効です。

- 業務マニュアルや動画教材を整備する

- 明確なゴールを共有し、目標達成に向けて計画的にOJTを行う

- 習得すべきスキルをリスト化し、指導の抜け漏れを防ぐ

計画的な新人教育によって、教育担当者の負担が軽減するため、チーム全体のパフォーマンス向上にもつながります。

組織文化・理念を浸透させる

新人教育は、組織文化や経営理念を新入社員に浸透させる絶好の機会です。

特定の業務スタイルに慣れる前の、価値観を吸収しやすい時期だからこそ、理念共有ワークショップなどを通じて学びを深めることが重要です。

たとえば、「理念が日々の判断や行動にどう結びつくか」をグループで議論させれば、新入社員は理念を具体的に理解します。この深い理解が、組織全体の結束力を高める基盤となります。

離職防止と定着率向上

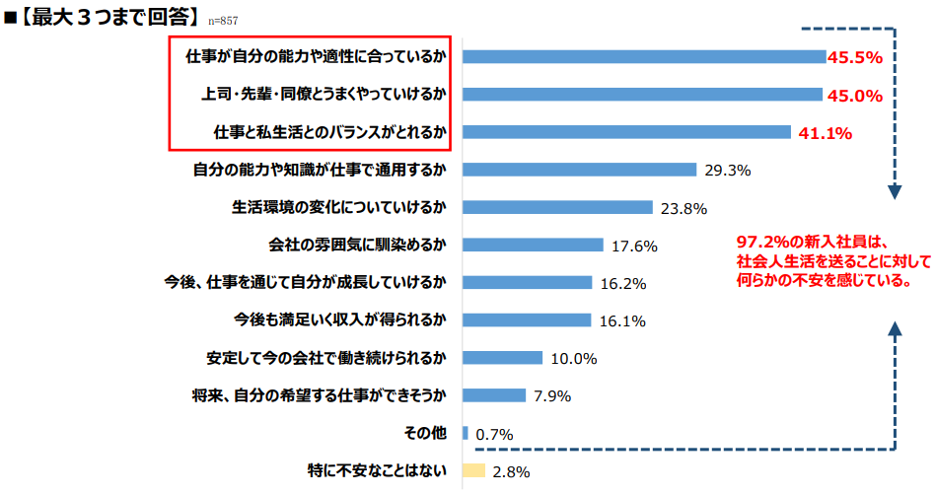

手厚い新人教育は早期離職を防ぎ、人材の定着率を向上させる施策のひとつです。多くの新入社員は、入社直後にさまざまな不安を抱えています。

実際に東京商工会議所の「2025年度 新入社員意識調査集計結果」では、仕事への適性や人間関係に対する不安が上位を占めました。

出典:東京商工会議所「2025年度 新入社員意識調査集計結果」

新人の心理的な孤立を防ぎ、安心感を与えるには、以下のような仕組みが欠かせません。

- メンター制度

- 定期的なフォローアップ面談

- 同期と交流する機会

「会社が自身の成長を後押ししてくれる」という信頼感を育むことは、新人の定着につながり、組織の安定的な成長にも寄与します。

モチベーション向上とキャリア形成

新人教育の効果のひとつが、新入社員の仕事へのモチベーションを高め、長期的なキャリア形成を支援することです。「できなかったことができるようになる」という成功体験は、仕事への意欲の元になります。

新人の意欲を引き出して将来への期待感を育むには、以下の取り組みが一例です。

- 成長を可視化する

- キャリアパスを提示する

- 指導役の成長も支援する

新人教育によって指導する側の成長も促すと、組織全体に学びの文化を根付かせやすくなります。

Z世代の傾向を詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

2025年の新入社員の傾向は?Z世代を取り巻く環境や育て方を解説[敬清12]

さらに、近年はAIやDXの浸透により、入社時からデジタルリテラシーを育む企業も増えています。

新入社員向けにデータ分析ツールや生成AIの基礎を扱う「デジタルスキル研修」を組み込むことで、新人が業務改善や情報活用に主体的に関わるきっかけをつくれます。

時代に合った学びを取り入れることで、組織全体の成長スピードを加速させることができます。

新人教育で起こりやすい課題

新人教育の失敗は、組織の仕組みに起因することがほとんどです。陥りがちな課題をあらかじめ理解して、自社の育成体制を見直しましょう。

OJT偏重と属人化のリスク

新人教育をOJTに偏重させると、教育内容が指導担当者のスキルや経験に依存する「属人化」が発生します。配属される部署や担当者によって新人が受ける教育の質に大きな差が生まれると、組織全体の育成レベルが安定しません。

具体的には、以下のような状況が起こり得ます。

- 部署A:指導経験が豊富な担当者のもと、計画的な指導で新人が順調に成長する

- 部署B:多忙な担当者のもと、場当たり的な指示しか受けられず新人の成長が停滞する

このような状況では新人が不公平だと感じて、モチベーションが低下しやすくなります。OJTを機能させるには、マニュアルの整備や指導者向けの研修を実施するなど、教育内容の標準化が大切です。

育成担当者が多忙で計画が形骸化

OJT担当者は新人教育が追加業務として課せられる場合が多く、教育時間が確保されていないケースがほとんどです。

その結果、下記のような問題が発生します。

- 育成計画書はあるものの、日々の業務に追われて計画に沿った指導がされない

- 新人は「忙しそうだから」と質問をためらい、担当者は「自分の仕事が進まない」と焦りを感じる

組織として育成担当者の業務負荷を軽減するなど、支援策を講じなければなりません。

成果が見えにくく、新人・指導側双方にストレス

新人教育の成果が可視化されていないと、新人と指導者の双方が成長を実感できず、ストレスの原因となります。

新人は自分がどの程度成長しているか客観的に把握できず、指導者も自分の指導方法が適切か判断できないため、お互いに徒労感を抱きやすいからです。

そのため、以下のような具体的な仕組みが求められます。

- スキルチェックシートを作成し、定期的に新人と指導者で進捗を確認する

- 期限と達成基準が明確な目標を設定して共有する

具体的な目標設定と進捗確認を取り入れることで、双方の成長を見える化し、モチベーションを維持できます。

新人が「しんどい」「辞めたい」と感じる要因

新人が「辞めたい」と感じる主な要因は、仕事の意義を実感できないことや、心理的に安心して働けない環境です。

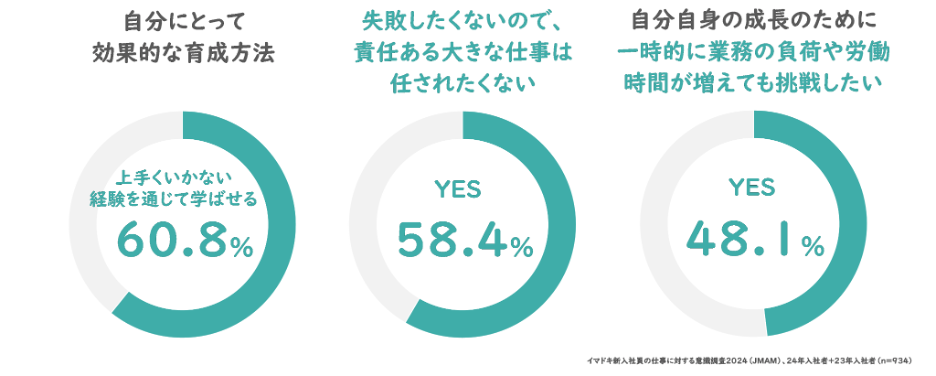

株式会社日本能率協会マネジメントセンターの「イマドキ新入社員の仕事に対する意識調査2024」によると、新人は経験を通じて学びたい気持ちがある一方で、失敗を恐れて挑戦しにくい傾向にありました。

出典:株式会社日本能率協会マネジメントセンター「イマドキ新入社員の仕事に対する意識調査2024」

そのため、次のような関わり方が求められます。

- 「この作業はお客様の〇〇につながる」と業務の目的を丁寧に説明する

- できたことは具体的に褒めて、改善点も高圧的にならずに伝える

業務の目的を伝え、安心して挑戦と学習を繰り返せる環境を整えることが、現代の新人教育では欠かせません。

また、リモートワークやハイブリッド勤務が一般化する中で、対面での指導機会が減少し、新人が孤立しやすいという課題もあります。

オンラインでも質問や相談がしやすいチャット環境を整備したり、研修中に小グループでのディスカッションを取り入れたりするなど、

離れていても「つながり」を感じられる仕組みを設けることが大切です。

新人教育の基本フロー

新人教育は、入社前から配属後のフォローアップまで複数の段階に分かれます。それぞれのフェーズの目的や育成例を解説しますので、自社の参考にしてみてください。

入社前フォロー:内定者研修や基礎学習

内定期間中の学生の不安を解消して、入社への期待感を高めることが、入社前フォローの目的です。内定から入社までの期間は、学生が「この会社でやっていけるか」といった不安を抱きやすく、放置すると内定辞退につながる恐れがあります。

入社への橋渡しとして、以下に取り組みましょう。

- 先輩社員や同期と交流する機会を設定し、職場の雰囲気を知ってもらう

- ビジネスマナーの基礎など、入社前に学べるコンテンツを提供する

- 内定者専用サイトなどで会社のニュースを共有し、組織とのつながりを維持する

入社前のフォローは内定辞退を防ぎ、新人が安心して入社日を迎えられるようにする重要な準備です。

入社直後:オリエンテーション・理念浸透

入社直後の研修は、社会人としての基本行動を習得させ、組織の一員としての自覚を促すことを目的とします。学生から社会人へ意識を切り替えて、全社員共通の土台を築くのに必要な期間です。

入社直後の段階では、以下のような研修を実施しましょう。

- 会社のビジョンやミッションを経営陣から伝える場を設け、仕事の意義を理解してもらう

- ビジネスマナー研修で、挨拶や名刺交換などをロールプレイング形式で習得させる

- コンプライアンス研修で、情報セキュリティなど遵守すべきルールを学ぶ

入社直後の研修によって新人が組織に馴染み、業務を円滑に進めやすくなります。

配属後:OJT・メンター制度・報連相指導

配属後は研修で学んだ知識を、実際の業務を通じて実践的なスキルへと転換させます。座学で学んだ内容は、実際に業務で活用して初めて定着するからです。

また、業務上の課題と精神的な不安の両方を支援する体制が、新人の立ち上がりを支えます。

具体的な支援策として、以下の3つを組み合わせましょう。

- 計画的なOJT:指導担当者が育成計画に基づき、業務の目的を伝えながら実務を教える

- メンター制度:精神的な支えとなる相談役として、他部署の先輩を任命する

- 報連相の指導:「いつ、誰に、何を」報告・連絡・相談すべきか、具体的なルールを指導する

計画的な業務指導と精神的なサポートを両立させれば、新人が安心して働ける環境を整えられます。

なお、メンターを選任する際は、適した人材を選ばなければなりません。こちらの記事で詳しく触れていますので、ご一読ください。

メンターとは?メリットや制度の導入を成功させるポイントを解説

定期的な振り返り・フォローアップ研修

新人教育では、節目ごとに自身の成長を振り返り、課題を発見するフォローアップ研修が必要です。配属後は日々の業務に追われ、自身の成長を客観的に見つめ直す機会が失われやすいためです。

時期に応じて、次のような研修や面談を設定しましょう。

- 3ヶ月後研修:現場で直面した悩みや課題を同期と共有し、解決のヒントを得る場にする

- 1年後研修:1年間の成長を振り返り、自己分析を通じて2年目の目標設定を支援する

- 上司との1on1ミーティング:定期的に1対1で面談し、個別の状況に合わせてフォローする

定期的な振り返りの機会を用意することが、新人の持続的な成長につながります。

新人教育で活用できる手法

新人教育の手法はOJTや集合研修、eラーニングなどさまざまです。それぞれの特徴を理解し、目的に応じてバランス良く組み合わせましょう。

OJTとOff-JTを組み合わせる

新人教育では、職場外で学ぶOff-JT(座学研修)と、職場で実践するOJTを連携させましょう。Off-JTだけでは実践力が身につかず、OJTだけでは体系的な知識が不足し、指導内容にばらつきが出ます。

以下のように両者を組み合わせて、それぞれの短所を補いましょう。

- Off-JTで学習:集合研修で、ビジネスマナーの基本(名刺交換の手順など)を学ぶ

- OJTで実践:現場で先輩に同行し、実際にお客様と名刺交換を試みる

- 振り返り:実践後に先輩から具体的なフィードバックを受ける

インプットとアウトプットのサイクルを意図的に作ると、新人のスキル習得のスピードが早くなります。

なお、OJTの進め方や成功のコツを知りたい方は、下記の記事をご一読ください。

ロールプレイング・ケーススタディ

ロールプレイングやケーススタディは、座学で得た知識を、実際の業務場面で使えるようにする訓練手法です。

実業務では、知識を持っているだけでは対応できない予期せぬ事態が起こります。事前に疑似体験を通じて、対応力を養わなければなりません。

それぞれの具体的な活用場面は以下の通りです。

| 種類 | 内容と活用例 |

| ロールプレイング | ・主に対人スキルが求められる場面の練習に用いる (例:営業の商談、顧客からのクレーム対応) ・安全な環境で失敗を経験できるため、本番での対応に自信が持てるようになる |

| ケーススタディ | テーマについて原因分析や解決策をグループで討議させ、問題解決能力を養う (テーマ例:過去の業務トラブル事例) |

上記の手法によって、新人は知識を「わかる」段階から、実際に「できる」段階へと引き上げられます。

eラーニングや動画教育

全社員に同じ基礎知識を提供して、教育担当者の負担を軽減する手法が、eラーニングや動画教材です。一度作成すれば、受講者は場所や時間を選ばずに自分のペースで学習できるため、知識のインプットを効率化できます。

以下が活用方法の一例です。

- 社内ルールや製品知識など、繰り返し説明が必要な内容は動画教材で学習させる

- 動画学習で生まれた時間を、集合研修でのロールプレイングなど実践的な訓練に充てる

eラーニングや動画教育を対面研修と組み合わせることで、研修全体の質を高められます。

マニュアルやチェックリストの活用

OJTの属人化を防いで、教育の質を一定に保つには、マニュアルとチェックリストの整備が欠かせません。指導者個人のやり方で教育が進むと、指導の抜け漏れが発生したり、新人の成長度合いを客観的に把握できなかったりするためです。

マニュアルを整備する際は、手順だけではなく「この作業が必要な理由」も記載しましょう。図や写真を使い、新人でも直感的に理解できるようにします。

また、以下のような項目をリスト化したチェックリストを作成しましょう。

- ビジネスマナー

- 社内ルール

- コミュニケーションスキル

各カテゴリで、「ミスやトラブル発生時はすぐに報告している」といった具体的な項目を記載します。達成目標を新人と指導者で共有して、定期的に進捗を確認するのが大切です。

このように2つを活用することで、指導者は効率的に教えられる上、新人は安心して学べます。

なお、マニュアルの具体的な作り方は、下記の記事を参考にしてみてください。

部門・職種別の新人教育の工夫

部門や職種によって、新人に求められる知識やスキルは大きく異なります。それぞれの特性に合わせた教育の工夫点を理解し、育成計画を立てましょう。

営業職:商品知識+ロールプレイング

営業職の新人教育では、「商品知識のインプット」と「対人スキルの実践訓練」の両方を計画的に行う必要があります。商品知識がなければ顧客に説得力のある提案ができず、対人スキルがなければ顧客との信頼関係を築けません。

具体的には、次のような流れで新人研修を進めましょう。

- 自社製品が顧客のどのような課題を解決するのかを学ぶ

- 競合製品との違いを明確に説明できるようにする

- 先輩社員を顧客役に見立てて、初回訪問や商品説明などを繰り返し練習する

- 先輩の商談に同行し、実際の顧客対応を観察する

知識学習と実践練習のサイクルを繰り返すことで、新人は自信を持って顧客と向き合えるようになります。

IT職:技術研修+プロジェクト参加

ITエンジニアの場合、「基礎技術の体系的な習得」と「チームでの模擬プロジェクト経験」を組み合わせた新人研修をおすすめします。システム開発はチームで行われるため、コミュニケーションや進捗管理といった協調性も不可欠です。

以下が研修プログラムの一例です。

- 集合研修で、プログラミング言語の文法やデータベースの基礎などを座学と個人演習で学ぶ

- チームを編成し、架空のアプリケーションを企画・開発・発表まで一貫して経験させる

模擬プロジェクトを取り入れ、技術力と協調性の両方を育成しましょう。

医療職:同行・シミュレーション

人命に関わる医療職の新人教育では、安全性を最優先し、段階的な実務経験(同行)と反復練習(シミュレーション)の組み合わせるのが基本です。

具体的には、次のように進めましょう。

- 「先輩の業務を見学→監督下で部分的に実践→見守りの下で一連の業務を実践」のように徐々に責任範囲を広げる

- シミュレーションを取り入れて、緊急時対応などを安全な環境で練習する

見学やシミュレーションといった準備段階を設けて、着実にスキルを習得させるプロセスが必要です。

介護・福祉職:マニュアル化とOJT併用

介護・福祉職の場合、サービスの質を均一に保つマニュアルと、実践を通じて技術を定着させるOJTを併用しましょう。業務手順の標準化で利用者の安全を守りつつ、現場での応用力を養う必要があります。

以下が進め方の一例です。

- 写真やイラストを用いて、分かりやすく解説したマニュアルを作成する

- 先輩とペアを組み、マニュアルに沿ったケアを繰り返し実践する

- チェックリストを用いて習熟度を定期的に確認し、できるまで指導する

マニュアルとOJTによって、安全で質の高いケアを提供できる人材を育成しましょう。

アルバイト・パート:短期間での習得とモチベーション管理

アルバイト・パートの教育では、短期間で業務を習得できる仕組みと、定着につながるモチベーション管理が重要です。

アルバイト・パートは勤務時間が限られているため、効率的な学習が必要です。働く動機もさまざまなため、承認や感謝といった働きがいも求められます。

たとえば、次のような新人研修がおすすめです。

- 担当業務を絞り、覚えるべきことをまとめた動画マニュアルなどを用意する

- 簡単な作業から任せて、達成感を与えながら進める

- 店長や先輩が、できたことを具体的に褒める

新人スタッフが質問しやすい雰囲気を作って、孤立させない配慮も大切です。

成功する新人教育のポイント

新人教育の成功には、育成を支える仕組みづくりも必要です。ここでは、押さえるべき3つのポイントを解説します。

上司や先輩の関与を仕組みに組み込む

新人教育を成功させるには、配属先の上司や先輩の関与を、組織の仕組みとして組み込むことがポイントです。OJT担当者一人に育成の責任を負わせると、負担が集中して教育の質も属人化しがちです。

育成を仕組み化するには、下記のような取り組みを進めましょう。

- 指導役の上司や先輩向けに、コーチングやフィードバックの研修を実施する

- OJT担当者の業務計画に、新人との面談や指導時間を組み込む

- 月に一度、上司とOJT担当者で新人の進捗や課題を共有し、育成方針をすり合わせる

新人の育成を組織の役割として制度化することで、担当者の負担を減らし、一貫性のある教育を提供できるようになります。

成果を可視化して成長実感を持たせる

具体的な目標や振り返りを通じて、新人が成長を実感できる仕組みを作りましょう。日々の業務の中で進歩が見えなくなると、新人の働く意欲が低下しやすくなります。

成長を可視化するには、以下の施策がおすすめです。

- 習得すべきスキル項目をリスト化し、定期的に達成度を新人と指導者で確認する

- 「3ヶ月後には〇〇ができるようになる」といった具体的な目標を本人と合意の上で設定し、達成を評価する

- 日報や週報で「今週できたこと」「先週から進歩したこと」を本人に言語化させる

新人の自信と学習意欲を引き出して、前向きに成長できるようにしましょう。

なお、新人育成で成果をあげるポイントについて、下記の記事で解説しています。あわせてご覧ください。

フィードバックを制度化

日常的なフィードバックを制度化するのも、新人研修を成功させるポイントです。

フィードバックがないと、新人は「期待されていない」と感じてしまいます。また、制度がなければ指導者によってフィードバックの頻度や質に差が出るでしょう。

フィードバックを制度化するには、下記を取り入れましょう。

- 週に一度など、定期的に1対1で対話する時間を業務として確保する

- 「先日の資料の〇〇の部分が分かりやすかった」と具体的な行動を指摘して伝える

- サンクスカードを導入し、気軽に称賛できる環境にする

具体的で前向きなフィードバックを習慣化することが、新人の安心感と挑戦意欲を育む上で重要です。

もし「新入社員が受け身で悩んでいる」という場合、こちらの記事をご覧ください。

受け身な新入社員を変えるには?NGな指導と主体性の引き出し方を解説

新人教育の成功事例

新人教育に成功している企業は、どのように工夫しているのでしょうか。大企業と中小企業の事例から、自社で応用できる成功のポイントを学びましょう。

大企業:体系的プログラムと評価連動

化粧品などを扱うエフエムジー&ミッション株式会社では、「社員のボトムアップ」や「マネージャー層の育成」といったマネジメント層からのニーズに加え、DXやリスキリングへの対応も課題となっていました。

そこで同社は、自社の方針や業務に関する独自の研修コンテンツを制作しています。セールス研修や階層別研修、経営層からのメッセージなどを配信する仕組みを整えました。また、コンテンツ受講を個人のKPIに設定し、人事評価と連動させることで、学習を個人の意欲任せにしない制度を構築しました。

当初は一部で抵抗感もありましたが、この仕組みによって、これまで受け身だった社員も学習に前向きになりました。中には研修をきっかけにDXへ興味を持ち、自発的に学びを深める社員も現れるなど、自己学習の文化が組織に根付き始めているとのことです。

出典:化粧品や栄養補助食品、ファッション関連品の製造・販売を通して「きれいと元気」を届ける

中小企業:マニュアル化や動画研修

「一人前になるには10年」と言われる建設事業を営むカナツ技建工業株式会社では、社員の高齢化が進む中、ベテランが持つ技術やノウハウをいかに若手に継承していくかが大きな課題でした。

そこで同社は、各部門のメンバーによる委員会「KANATSU AKADEMY」を発足しています。メンバー自らが講師となり、現場で撮影した動画をメインとしたオリジナル研修コンテンツを制作しました。さらに、コンテンツ作成側の貢献と、受講側の学習履歴の双方を人事考課に反映させる仕組みを整え、全社的な取り組みとして推進しました。

この取り組みは、受講者アンケートで高い評価を得ており、着実な技術継承が期待されています。また、人材育成に力を入れている企業姿勢が、採用活動におけるアピールポイントにもなっている事例です。

成果が出ている事例から学ぶポイント

2つの事例に共通するポイントは、人事評価と連動させた組織的な仕組みを構築している点です。学習が任意ではなく、業務の一環として明確に位置づけられることで、社員の行動変容を促しています。

エフエムジー&ミッション社では研修の受講をKPIに設定し、カナツ技建工業社ではコンテンツの作成側・受講側双方を人事考課に反映させています。その結果、受け身だった社員も学習に前向きになり、自己学習の文化が組織に根付き始めています。

また、両社とも自社の課題解決に直結するオリジナルコンテンツを作成している点も重要です。新人教育を単発の研修で終わらせず、評価制度と結びつけて学習を促す仕組みを整えることが、成果を出すコツです。

外部研修導入のメリット

新人教育は、内製と外部研修を組み合わせることで質が高まります。自社の育成を補う選択肢として、外部研修を導入するメリットを解説します。

近年では、新人教育を「オンボーディング(onboarding)」の一環として位置づける企業も増えています。

オンボーディングとは、新入社員が入社初期に組織へ定着し、早期に活躍できる状態を整えるプロセスのことです。

採用後の研修やフォローアップを体系的に設計することで、

教育の属人化を防ぎ、スムーズな定着を実現できます。

社内にないスキルや視点を導入できる

外部研修を導入するメリットは、社内では教えにくい専門知識や、新しい視点を組織に取り入れられる点です。自社業務に関する教育は社内で行えますが、専門スキルはその道のプロから学ぶ方が習得が早くなります。

また、外部講師から他社の成功事例や業界の動向を聞くことで、社内の固定観念を見直すきっかけになります。

他社と合同の公開講座に参加すれば、新人が社外に人脈を広げ、刺激を受ける機会にもなるでしょう。

客観的なフィードバックを受けられる

社内の人間関係に左右されない、客観的な立場からのフィードバックを受けられるのもメリットです。社内の上司や先輩は、日頃の関係性から厳しい指摘がしにくかったり、課題を見過ごしてしまったりする可能性があります。

たとえば、研修後の報告で「貴社の新人は〇〇のスキルが高い一方、△△の意識が低い傾向にある」といった組織全体の課題を伝えてもらえるなどです。

個人と組織の両方の課題を明確にし、今後の育成計画を立てる上で貴重な情報です。

ワークハピネスの新人研修サービス紹介

ワークハピネスでは、これまでに解説した新人教育のポイントを押さえた、質の高い研修プログラムを提供しています。

特にロールプレイングやケーススタディを多用した体験型研修が特徴です。単なる知識の伝達で終わらず、「わかる」から「できる」への転換を重視しています。

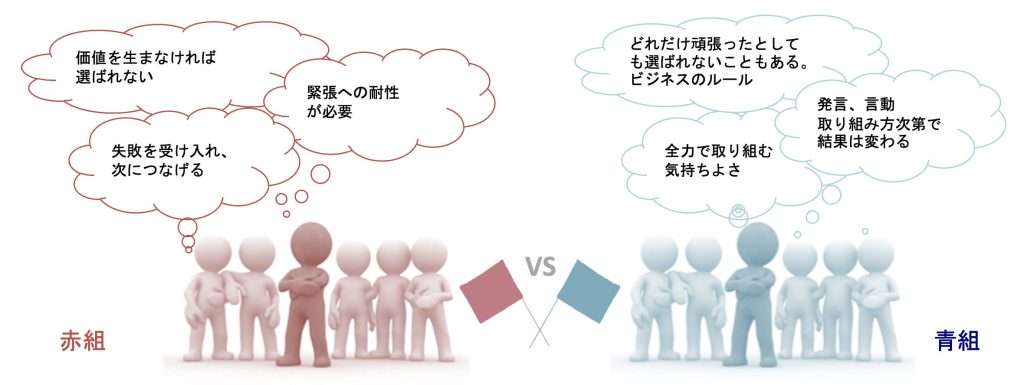

たとえば、「主体性が低く指示待ち」「忍耐力が低い」といった課題がある新人に向けた研修が「タフネスマインド研修」です。下図のような対戦形式で、自社商品・サービスの魅力を語ったり、理想の新入社員像を表現したりしながら、社会人としての折れにくい心や主体性を身につけます。

研修の受講者からは、以下のように成長を実感する声がありました。

ワークハピネスでは、事前の課題ヒアリングから研修後のフォローアップまで、一貫して育成を支援します。ぜひ以下から新人研修の一覧をご覧ください。

まとめ:新人教育を仕組み化して継続的に改善する

新人教育は業務を教える短期的な施策ではなく、新人の価値観を理解し、定着と成長を促す中長期的な戦略です。OJT担当者個人の熱意よりも、組織として一貫性のある育成の仕組みを構築できるかどうかに成功がかかっています。

まずはマニュアルやチェックシートを整備して、OJTの属人化を防ぎましょう。誰が担当しても、一定の質を担保できる体制を整える必要があります。この仕組みを定期的に改善し続けることが、組織全体の育成力を着実に底上げしていくでしょう。

とはいえ、自社だけで最適な育成計画を立て、新人の主体性を引き出す関わり方やフィードバックの技術まで浸透させるのは簡単ではありません。

ワークハピネスでは、企業の課題に合わせた実践的な体験型研修で、新人教育の成功をサポートします。プログラム内容の60〜70%以上をワークショップやディスカッションが占めており、楽しく学べるのが特徴です。

実際に、ワークハピネスの研修を利用した企業の受講満足度は95%(※)です。新人の早期戦力化と組織力向上のためにも、ぜひ以下から研修の詳細をご覧ください。

(※)2020年1月~2020年12月における当社書式での受講者アンケート集計

資料ダウンロード

超実践型!ビジネススキル研修

新入社員・若手研修一覧はこちら

新入社員向けのスキル研修やマインド研修をご用意しています。

お気軽にお問い合わせください。

大学卒業後、外資系医療機器メーカーで営業に従事。

6年間で8人の上司のマネジメントを経験し、「マネジャー次第で組織は変わる」と確信し、キャリアチェンジを決意する。

2009年にワークハピネスに参画し、チェンジ・エージェントとなる。

医療メーカーや住宅メーカーをはじめ、主に大企業の案件を得意とする。また、新人から管理職まで幅広い研修に対応。

営業、営業企画、新人コンサルタント教育を担当後、マーケティング責任者となる。

一度ワークハピネスを退職したが、2021年から復帰し、当社初の出戻り社員となる。現在は、執行役員 マーケティング本部長。