【実践】チームビルディング研修の目的と進め方は?研修の種類・進め方や導入事例を紹介

近年、働き方の多様化、リモートワークの定着などにより、組織内のつながりや連携の重要性が増しています。こうした中で注目されているのが、組織の結束力を高める「チームビルディング研修」です。単なるレクリエーションではなく、目的に応じたプログラムを通してメンバーの相互理解や信頼関係を深め、協働力を育てることが狙いです。

本記事では、法人向けにチームビルディング研修の概要や種類、効果、導入時のポイントや事例などを解説します。

ワークハピネスのチームビルディングの全プログラム情報をまとめたダウンロード資料はこちら

チームビルディング研修の目的

チームビルディング研修は親睦会やレクリエーションとは違い、組織力や連携力を高めて、心理的安全性を築くことを目的とした人材開発手法です。ここでは、企業がチームビルディング研修を導入する目的やメリットを解説します。

チームビルディング研修の目的:組織力・連携力の向上、心理的安全性の構築

チームビルディング研修が目指す最大のゴールは、組織の連携力を高めて、心理的安全性のある職場を築くことです。メンバー同士の信頼関係に基づいた協働ができるチームこそが、変化の激しい現代でも成果を出し続けられます。

たとえば、協力型のアクティビティの場合、普段の業務以上にメンバー間で自然と声をかけ合う機会が生まれます。その過程で「あの人はこんな一面があったのか」といった発見があるため、相互理解が深まりやすいです。

心理的な安心感と連携力を育むことは、個人のスキルアップ以上に、強い組織を作るうえで不可欠な土台となります。

企業のビジョンを共有

企業のビジョンを全社員に浸透させる機会としても、チームビルディング研修は有効です。従業員がビジョンを理解し、自分の仕事とつなげて考えられるようになると、業務へのモチベーションが向上します。

具体的には、研修で「会社の理想の姿」について話し合うワークを設けるなどです。社員の納得感や当事者意識が高まり、一体感が生まれやすくなります。

ビジョンの共有によって、チームのベクトルがそろうだけではなく、長期的な組織成長の土台になります。

従業員同士の相互理解を深める

チャンスです。たとえば、一緒に課題を解決するワークに取り組む中で、次のように互いの長所を見つけられます。

- 「○○さんは、細かい作業が本当に丁寧で助かる」

- 「△△さんは普段は物静かだけど、いざというときの発想力がすごい」

相互理解が深まると職場での人間関係がスムーズになり、困ったときに気軽に相談したり、協力し合ったりする環境が出来上がります。結果として、チーム全体のパフォーマンスが上がり、より気持ちよく働けるようになるでしょう。

通常の社内レクリエーションとの違い

単なるレクリエーションとは異なり、明確な目的を持った人材育成施策がチームビルディング研修です。ただ楽しむだけではなく、振り返りを通じて、仕事への学びや行動変容を促す設計がされています。

具体的には「協力して課題を達成するゲーム」のあとに、「業務にどう活かせるか」を全員で話し合うなど、実務への応用が前提です。

チームビルディング研修は遊びながら学ぶ戦略的な施策であり、組織課題の解決にも役立ちます。

対象:新入社員〜管理職まで全階層で活用可能

チームビルディング研修は新入社員から管理職まで、あらゆる階層に効果的です。立場や職種に関係なく、チームの一員としての役割を再認識できる機会になります。

たとえば、新入社員は研修を通じて早期に職場になじみやすくなり、管理職はリーダーシップやメンバーとの接し方を見直すきっかけになるでしょう。

世代や役職を超えて実施することで、組織全体に一体感が生まれ、持続的な成長につながります。

チームビルディングの概念を詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

チームビルディングとは?組織力を高める実践手法と導入のポイント

チームビルディング研修の導入する前の確認事項

チームビルディング研修の効果を最大限に引き出すためには、実施前の準備が欠かせません。研修を始める前に明確にすべき目的や対象者の選定など、成功へのステップを解説します。

目的と課題の明確化

チームビルディング研修を始める前に、「なぜ、この研修が必要なのか」「研修後にどうなってほしいのか」を具体的にしましょう。目的が曖昧なまま進めると、かけた時間と費用が期待した効果につながらず、無駄になる恐れがあります。

まずは、今のチームが抱えている問題を客観的に見つめ、研修のゴールを明確に言語化してみてください。アンケートやインタビューで、メンバーの意見を集めるのもおすすめです。

たとえば、「新プロジェクトのメンバーの結束力が低い」ことが課題なら、次のように具体的な目標や数字を設定します。

- 部署間の報連相を月10%増やす

- 新プロジェクトのアイデア出し会議で、発言数を2倍にする

研修のゴールや成功の基準を事前に参加者全員と共有しておくと、全員が同じ方向を向いて、主体的に研修へ参加しやすくなります。

対象者・形式の選定(インドア/アウトドア/オンライン)

研修の目的が決まったら、次に「誰が参加するのか」と「どのような形式で研修を行うのか」を決めましょう。参加者は新入社員だけなのか部署全体なのか、それとも管理職も含むのかなど、対象範囲を具体的に定めます。

以下3つの研修形式から、自社の状況に合ったものを選びましょう。

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| 屋内研修 | 会議室や研修施設で座学やグループワークを行う |

| 屋外研修 | 自然の中でチームで体を動かすアクティビティを行う |

| オンライン研修 | Zoomなどを使って場所を選ばずに実施する |

たとえば、メンバー同士の直接的な交流や体験を重視するなら、対面でのアクティビティや合宿形式が向いています。予算・時間・参加人数などを考慮して、最適な形式を選びましょう。

プログラム設計と研修会社選定

研修形式が決まったら、研修のスケジュールやコンテンツを、自社の課題や参加者に合わせて設計します。

たとえば、「午前中にコミュニケーションの基礎を学び、午後は協力して課題に取り組むゲーム、最後に振り返り」といった流れを決めるイメージです。

もし「社内だけでは研修の企画や進行が難しい…」と感じるなら、外部の研修会社に相談するのも選択肢のひとつです。外部の会社を選ぶ際は、以下のポイントを比較検討してみてください。

- 丁寧なヒアリングや提案をしてくれるか

- 他社の導入事例の内容や参加者の評判が良いか

- チームの状態に適した内容のプログラムがあるか

- アフターフォローがあるか(例:効果検証、今後の施策提案など)

経験豊富なプロの視点を取り入れることで、自社の課題にフィットしたプログラムを設計でき、研修効果を高められるでしょう。

実施・効果測定・フォローアップ

研修当日を成功させるためには、事前の準備が重要です。会場の手配や備品の準備、参加者への服装や持ち物などをアナウンスして、万全の体制で臨みましょう。

チームビルディング研修中は、ファシリテーターがスムーズに進められるよう、人事担当者はサポートに回ります。研修中に気づいた課題や参加者の様子はメモしておき、振り返りに役立ててください。

研修後は学びを現場に根付かせるため、効果測定とフォローアップを仕組み化しましょう。効果測定では、下記の両方を集めることが大切です。

- 定量的なデータ(例:チーム内のコミュニケーションが週に何回増えたか)

- 定性的なデータ(例:参加者の感想やアンケート)

また、研修後に追加のフォロー研修や1対1の面談を実施し、現場での実践状況を確認するのも効果的です。

チームビルディング研修の種類

チームビルディング研修には5つの形式があり、それぞれ特徴や効果が異なります。自社に最適な研修を選ぶ参考にしてみてください。

ゲーム形式:楽しみながらチームワークを体感

ゲーム形式のチームビルディング研修は、遊び感覚で自然とチームワークの大切さを学べるのが魅力です。楽しい雰囲気は参加者の緊張をほぐして、積極的に関わりやすい環境を生み出します。

下記がゲーム形式の一例です。

- 伝言ゲームやジェスチャーゲーム

- 紙だけで塔を作るペーパータワー

- 制限時間内に指定のルールで自己紹介をするゲーム

楽しさと学びを両立できるゲーム形式は、特に初対面同士の関係構築に効果的です。

具体的なゲーム形式のチームビルディング研修を知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

【目的別】生産性を高めるチームビルディング向けゲーム25選

アクティビティ形式:体を動かしながら協働の本質を学ぶ

体を動かしながら、協力することの意味や信頼関係の大切さを学べるのが、アクティビティ形式です。言葉で説明するだけでは伝わりにくい「連携の難しさ」や「助け合いの重要性」を、実体験によって深く理解できます。

たとえば、下記のアクティビティが一例です。

- フットサルや綱引きなどのスポーツ

- キャンプ場でのバーベキュー

- 身体を使ったフィールドゲーム

いつものオフィスとは違う開放的な屋外環境で行うため、参加者にとっても新鮮な体験になります。

屋外・室内問わず取り入れやすいアクティビティを知りたい場合は、こちらの記事を参考にしてみてください。

【厳選】チームビルディングにおすすめのアクティビティを10個ご紹介!

合宿形式:集中的な関係構築と深い気づきを促進

合宿形式は、数日間にわたってメンバーと寝食を共にし、集中的にチーム力を高めるチームビルディング研修です。普段の業務ではできない深いコミュニケーションが取れるため、短期間で密度の濃い関係を築けます。

1泊2日の合宿で下記を行うことで、普段は話せない本音を共有しやすくなるでしょう。

- 野外で一緒に料理する

- 夜にじっくり語り合うセッションを設ける

合宿中は座学やゲーム、屋外での活動など、複数の要素を組み合わせられます。そのため、参加者が飽きることなく、研修に深く集中できるのも合宿形式の特徴です。

知識・ノウハウ形式:理論と実践を融合

チームに関する理論を学んでから、それを実際の業務に応用していくのが、知識・ノウハウ形式のチームビルディング研修です。「なぜ、私たちのチームは上手くいかないのか?」を理論で理解できるため、再現性の高いアクションプランにつなげやすくなります。

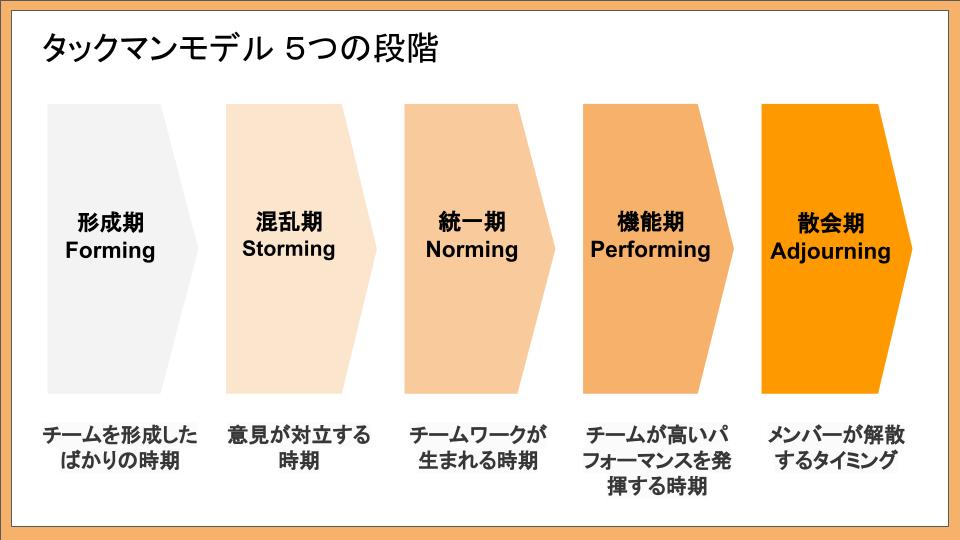

たとえば、チームの成長段階を示す「タックマンモデル」を学んだ後に、自分たちのチームが今どの段階にあるのかを診断し、改善策を話し合うプログラムが一例です。

知識・ノウハウ形式では、一方的な講義で終わらせず、学びをすぐに試せる実習の時間を設けることが大切です。講義の途中にロールプレイングやグループディスカッションを挟むと、理解が深まり業務でも実践しやすくなります。

オンライン形式:リモート環境でのチーム形成

リモートワークの普及に伴いニーズが高まっているのが、オンライン形式のチームビルディング研修です。ZoomやMicrosoft Teamsといったツールを活用して、物理的に離れた場所にいるメンバーがオンライン上で集います。

オンライン形式の一例は、下記の通りです。

- チームに分かれてメンバーの共通点を探し、互いの意外な一面を発見する

- お互いの地元の写真や情報をプレゼンしあう

オンライン形式は会場費や交通費がかからない分、コストを抑えられるケースがほとんどです。時間帯も柔軟に設定できるため、短時間のプログラムを複数回に分けて実施するといった、継続的な学びの機会も作りやすいでしょう。

各チームビルディング研修の選び方と各種のメリット

効果的な研修を実現するには、自社の課題やチームの成熟度に応じた形式を選ぶ必要があります。各研修形式がどのような企業に向いているかを見ていきましょう。

ゲーム形式の研修が合う企業の特徴とメリット

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 相性の良い企業の特徴 | 試験的にチームビルディングを導入したい新チームの立ち上げ期や新入社員研修で、メンバー同士の距離を縮めたい |

| メリット | 楽しみながらチームワークを体感できるため、研修への心理的抵抗感が少ない幅広い階層の社員に受け入れられやすい |

研修というより遊びに近いため、参加者の心理的なハードルが低く、誰もが気軽に参加しやすいのがゲーム形式のメリットです。参加者がリラックスして取り組めるため、自然と積極的なコミュニケーションが生まれます。

また、年代や役職に関係なく参加できるので、新入社員からベテラン社員まで、全員が対等な立場で協力し合えます。その結果、上下関係の壁が薄まり、フラットな関係を築きやすいでしょう。

アクティビティ形式の研修が合う企業の特徴とメリット

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 相性の良い企業の特徴 | まとまった研修時間(半日~1日程度)を確保できる部署間の壁をなくして、会社全体の一体感を高めたい |

| メリット | 体験を通じた学びのため実践につながりやすい参加者のモチベーションが上がりやすい |

実際に体を動かしたり、何かを体験したりすることで学ぶため、「記憶に残りやすく、実践につながりやすい」のがアクティビティ形式のメリットです。

普段部署が違う社員同士が、協力して1つの課題をクリアすることで、新たな気づきや発見が生まれます。「あのとき、皆で力を合わせて〇〇を乗り越えたよね」といった共通の成功体験が、研修後もメンバー間の絆となり、職場での協力体制をより円滑にしてくれます。

合宿形式の研修が合う企業の特徴とメリット

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 相性の良い企業の特徴 | 新プロジェクトのキックオフにあたり、メンバー間の信頼関係を一気に築きたい組織風土を変革するためにチーム強化を図りたい |

| メリット | 短期間で強固なチームワークを築ける研修全体を通じて、参加者のエンゲージメントを高く維持しやすい |

合宿形式の研修は、短期間で強固なチームワークを築きやすいのがメリットです。数日間一緒に過ごすことで、業務中にしにくい深い会話や、困難を乗り越える体験を共有できます。その結果、メンバー間の相互理解と信頼関係が一気に深まります。

特に、部署を超えたプロジェクトチームの立ち上げ時や、部署間の溝を改善したい企業におすすめの研修形式です。

知識・ノウハウ形式の研修が合う企業の特徴とメリット

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 相性の良い企業の特徴 | チームビルディングの理論習得や体系的な組織開発を目指したい長期的・体系的な人材育成を視野に入れたい |

| メリット | 独学では得られない知見を短時間で吸収できる全員が共通のフレームワークを習得することで、共通言語で議論できる |

知識・ノウハウ形式を取り入れることで、参加者は独学では得られない専門的な知見を効率よく吸収できます。

また、全員が共通のフレームワークや概念(心理的安全性、タックマンモデルなど)を学ぶと、チーム内で共通言語が生まれます。その結果、課題に対する議論がより建設的に進むようになるでしょう。

リーダー層の指導力向上や、本質的な理解とスキル定着を目指す企業に、知識・ノウハウ形式はおすすめです。

オンライン形式の研修が合う企業の特徴とメリット

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 相性の良い企業の特徴 | 普段顔を合わせない在宅勤務メンバーの交流を図りたい全国・海外に拠点があり、拠点間の連携を強化したい |

| メリット | 時間や場所の柔軟性がある比較的低コストで、大人数に同時研修を実施できるテキストベースのコミュニケーションで発言しやすい |

リモート環境での関係性構築に課題を感じている企業におすすめなのが、オンライン形式です。地理的に分散しているメンバーでも、インターネット環境があれば参加できるため、全社横断的な一体感を生み出せます。

また、ツールのチャットやリアクション機能を活用すれば、対面で発言しにくい人が意見を出しやすくなる点もメリットです。

チームビルディング研修を円滑に進めるポイント

チームビルディング研修を円滑に運営して定着させるには、参加者の意欲や関係性にも配慮した工夫が求められます。現場で成果を生むための重要な運営ポイントを解説します。

研修の目的を明確にする

チームビルディング研修では、事前に「なぜ行うのか」という目的を明確にすることが重要です。目的が曖昧なままでは参加者の姿勢も受け身になりがちで、せっかくの研修が現場での行動変容につながりません。

たとえば、下記のように企業の課題に沿った目的を定めれば、研修後の評価や行動変容も測定しやすくなります。

- 部門間の連携を強化する

- リーダー候補を発掘する

効果を最大化するには、目的とゴールを明文化し、全参加者に共有しておきましょう

研修メンバーの対話と傾聴力を高めることを意識する

対話と傾聴力の質を高めることも、チームビルディング研修の実施に欠かせません。特に研修序盤の形成期や意見の衝突が起こる混乱期(タックマンモデルの初期段階)では、チーム内の方向性が定まらず議論が白熱しがちです。

そこで重要になるのが、議論を促進するファシリテーターの存在です。下記のように立ち回ることで、メンバー同士が互いの意見に耳を傾けるようになります。

- 「今の意見の違いについて、皆さんどう感じますか?」と問いかける

- 発言の少ない人に「○○さんはどう思いますか?」と声をかける

また、研修中に傾聴ワークや自分の言動を内省する時間を取り入れて、相手の話を遮らずに受け止める姿勢を身につけてもらいましょう。

下記の記事では、チームのコミュニケーションを活発にするコツを解説しています。

チームワーク向上につながるチームコミュニケーションとは?高めるための施策を解説

研修メンバー同士で互いの強みを見つける

研修中はアクティビティを通じて、「リーダーシップを発揮する人」「分析が得意な人」など多様な強みが分かります。一人ひとりが持つ強みを認識し、尊重し合う文化を育むことで、チーム全体のパフォーマンスを最大化しやすくなります。

たとえば、下記の方法で互いの強みを見つけましょう。

- グループでの演習時に、各自が得意な役割を担うように促す

- 事前に自己開示の時間を設ける

- 互いの良い点をフィードバックし合う時間を設ける

この取り組みにより、参加者は自身の強みだけではなく、他者の強みも再認識できます。結果として、研修後も「この部分は○○さんに任せよう」といった補完関係が自然に築かれて、適材適所の配置が進みます。

振り返りの時間を確保する

チームビルディング研修後は、振り返りの時間を確保しましょう。学んだ内容を現場で活かすには、学びを言語化して定着させることが欠かせません。

参加者に下記を実施してもらいましょう。

- 「得た学び」「明日から試したいこと」「発見した強み」を書き出してもらう

- 1の内容をそれぞれ発表し、グループで共有する

振り返りを通じて得られた学びや課題は、研修レポートとして記録に残します。全員に配布したり、職場の朝会で共有したりすることで、研修に参加していない社員への波及効果も期待できます。

タックマンモデルを理解しておくとより自社に合う研修を導入可能

チームビルディング研修を企画する担当者は、タックマンモデルを理解しておくのがおすすめです。

タックマンモデルとは、チームの発達段階を「形成期・混乱期・統一期・機能期・散会期」の5つに分類したものです。自社のチームが現在どの段階にあるかを見極められるため、下記のように効果的な研修プログラムを選定できます。

チームの発達段階に基づいた研修プログラムの例

| チームの発達段階 | 研修プログラムの例 |

|---|---|

| チーム結成直後の「形成期」 | メンバー間の相互理解を深めるアイスブレイクや交流会 |

| 意見の対立が生じやすい「混乱期」 | あえて対立させて、建設的な話し合いを学ぶワークショップ |

タックマンモデルを理解することで、研修導入の判断基準として役立ちます。

タックマンモデルの詳細を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

タックマンモデルとは?チームの成長5段階とチームビルディング方法を紹介

研修の質を高めるなら外部研修機関の活用がおすすめ

社内だけで研修を完結させるのが難しい場合、外部研修会社の力を借りることで、より高品質なプログラム設計や運営が可能です。外部機関を活用するメリットを詳しく見ていきましょう。

専門性のあるプログラムを予算内で設計可能

外部の研修会社は、チームビルディングのプロ集団です。数多くの企業の課題解決をサポートしてきた実績と知見に基づき、自社だけでは気づかないような最新の研修プログラムや専門知識を提案してくれます。

外部研修機関に依頼することで、次のようなメリットがあります。

- 予算や日程に合わせて、柔軟に研修を組み立ててくれる

- 企画立案から運営、教材準備、効果測定まで任せられる

自社で研修を一から作ると、時間も手間もかかるものです。しかし、外部のプロに頼めば、解決すべき課題や目的に合った高品質な研修を設計してもらえます。

その結果、人事担当者は採用や労務管理といった他の仕事に集中できるようになり、研修自体の質も向上します。

客観的な課題抽出とフォロー体制が整う

社内の人間だけでは気づきにくい組織課題を、客観的な第三者の視点で見つけてもらえる点も、外部の研修会社を利用するメリットです。

多くの研修会社は、あらかじめ企業の現状や課題を丁寧にヒアリングします。その分析結果に基づいて「どのようなゴールを目指すのか」「どういうプログラムが必要か」という解決策を提案してくれるため、自社に合った研修内容を実現できます。

また、次のように手厚いフォローを受けられるのもポイントです。

- 研修後のアンケートを集計し、分かりやすいレポートにしてくれる

- 研修で見つかった課題に対して、具体的な対策を提案してくれる

外部の力を借りると、研修の効果を現場に定着させて、継続的に組織を改善しやすくなります。

社内では得られない新鮮な気づきを得られる

外部の研修を受けると、社員は普段の社内ではなかなか得られない、新鮮な視点や刺激を受けられます。プロの講師は、豊富な知識とファシリテーションスキルで、社員の興味を引き出して気づきを与えてくれるからです。

また、外部の専門家からフィードバックをもらうことは、社員にとって適度な緊張感になります。普段は上司の前で言いにくい意見も、外部の講師相手なら素直に質問したり意見を言えたりする雰囲気が生まれやすいです。

さらに、研修中は他社や異業種の事例紹介、部署を横断した社員との交流を通じて、普段の業務では接することのない情報や人間関係に触れられます。そのため、社員は自社の慣習を見直して、視野を広げる貴重な機会を得られるでしょう。

こうした新しい刺激は、社員の学習意欲を呼び起こして、研修効果を向上させることにつながります。

ワークハピネスのチームビルディング研修を紹介

弊社ワークハピネスでは、モチベーション心理学を活用した、多様なチームビルディング研修を提供しています。弊社の研修の特徴や、他社にはない強みを紹介します。ぜひ研修会社選びにお役立てください。

ワークハピネス提供の主なプログラムと特色

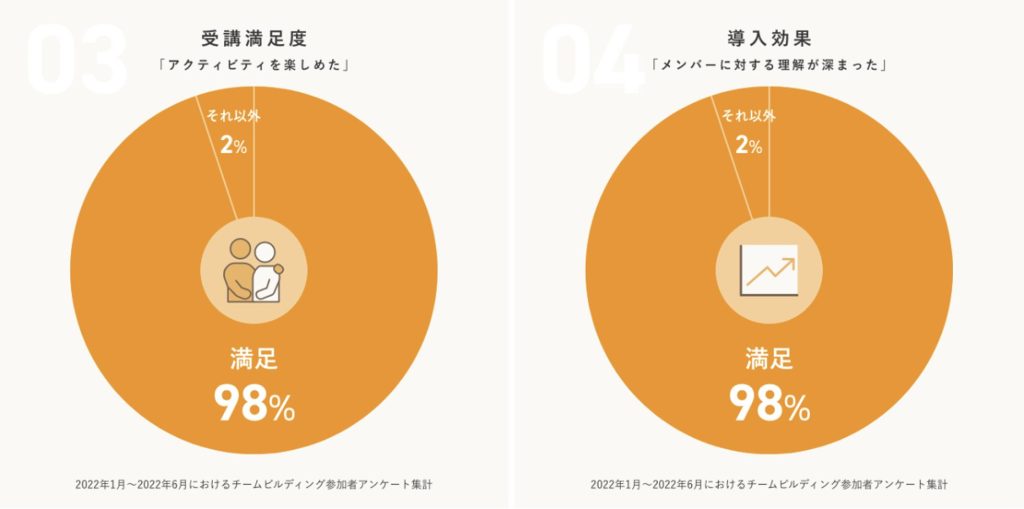

ワークハピネスのチームビルディング研修は、世界最高レベルの創造性あふれるプログラムが特徴です。世界的なチームビルディングネットワーク「Catalyst Global」と提携しているため、他では体験できないようなユニークなアクティビティを提供できます。

下記はチームやメンバー同士で協力しつつ、一体感や楽しさを感じられるプログラムの一例です。

- 大人数で巨大な1枚の絵を完成させる「The Big Picture」

- 制限時間内に仲間と謎を解き明かす「Beat the Box」

実際に参加企業からは、「普段のコミュニケーションのあり方を見直すきっかけになった」と高い評価を得ています。

また、数百名から千名規模の大規模なイベントにも対応でき、オンライン・対面、英語での実施も可能です。世界61カ国以上と連携し、常に最新のプログラムを導入しているため、多様なニーズに合わせた研修を選べます。

参加者が心から楽しみながら、チームワークの大切さを実感できるのが、ワークハピネスの強みです。

他社との違い(ファシリテーション力・目的設計)

ファシリテーション力と徹底した目的設計が、ワークハピネスと他社との違いです。

弊社のファシリテーターは、単にプログラムを進行するだけではありません。参加者一人ひとりの表情やその場の雰囲気を読み取りながら、会場全体を巻き込んで一体感を作り出します。

講師が参加者一人ひとりを巻き込み、チームの一体感を高めるようなファシリテーションを行います。そのため「社内にファシリテーター役がいない」といった企業に、弊社のプログラムはおすすめです。

また、研修導入前に企業の課題や目指す目標を丁寧にヒアリングし、最適な研修プランを企画・提案します。「これをやってほしい」「こういう要素を入れたい」というリクエストに対しても柔軟に対応可能です。

さらに、研修を実施して終わりではなく、効果検証やアフターフォローまでを一貫して行います。研修の学びを組織変革へとつなげるため、包括的なサポートを提供できるのがワークハピネスの大きな特徴です。

チームビルディング研修は自社の風土と目的に合わせて導入を

チームビルディング研修は、単なる親睦会やレクリエーションではありません。組織力と連携力を高め、心理的安全性を育むことで、企業の持続的な成長を支える戦略的な人材開発手法です。研修によって社員間の信頼を深めて、成果を出し続ける強いチームを築けます。

チームビルディング研修を成功させるには、「なぜ研修が必要か」「どうなりたいか」という目的と課題を明確にすることが不可欠です。そのうえで、新入社員から管理職まで対象者を決め、5つの形式の中から自社の状況に合ったものを選びましょう。

プログラム設計では、対話と傾聴を促し、メンバーがお互いの強みを発見し合えるような工夫を取り入れてみてください。最後には必ず振り返りの時間を設けて、現場での行動変容につなげることが定着のポイントです。

もし自社での研修設計や運営に不安がある場合は、外部研修機関の活用もおすすめです。専門的な知見と手厚いフォローアップにより、質の高い研修効果が期待できます。

チームビルディング研修は社員の成長を促し、組織全体の生産性向上につながる投資です。本記事を参考に、自社に最適なチームビルディング研修を導入して、強固な組織を築き上げていきましょう。

なお「課題のヒアリングから任せたい」という場合、弊社ワークハピネスのチームビルディング研修がおすすめです。根本原因を抽出したうえで、一緒に話し合いながらより良いプログラムを選定します。当日の進行はもちろん、効果検証やアフターフォローも実施しているため、学びを現場に定着させやすいのがメリットです。気になる方は、ぜひ以下からチームビルディング研修の一覧をご覧ください。

プログラム一覧資料

チームビルディングのすべてのプログラムの情報をまとめました。

ワークハピネスのチームビルディングアクティビティはこちら

楽しく学べる多種多様なチームビルディングアクティビティをご用意しています。

お気軽にお問い合わせください。

大学卒業後、外資系医療機器メーカーで営業に従事。

6年間で8人の上司のマネジメントを経験し、「マネジャー次第で組織は変わる」と確信し、キャリアチェンジを決意する。

2009年にワークハピネスに参画し、チェンジ・エージェントとなる。

医療メーカーや住宅メーカーをはじめ、主に大企業の案件を得意とする。また、新人から管理職まで幅広い研修に対応。

営業、営業企画、新人コンサルタント教育を担当後、マーケティング責任者となる。

一度ワークハピネスを退職したが、2021年から復帰し、当社初の出戻り社員となる。現在は、執行役員 マーケティング本部長。