チームビルディングとは?効果や進め方、注意点を解説!【成功事例付き】

「部署間の溝を埋め、一体感を生む施策が見つからない…」そんなお悩みはありませんか?

HR Pro の最新調査では、大企業の 73 % が「部門間コミュニケーション」に課題を抱え、日本の従業員エンゲージメント率はわずか 5 %(Gallup社調査)と世界最低水準です 。

この状態を放置すれば、優秀人材の流出やプロジェクト停滞による “隠れコスト” が年数千万円規模 に膨らむことも珍しくありません。

そこで注目されているのが 「チームビルディング」。単なるレクリエーションではなく、部門横断で協働する仕組み と 心理的安全性を高める体験 を設計することでサイロ化を解消し、離職リスクを大幅に下げた事例が続出しています。

この記事ではチームビルディングの目的や対象者、効果だけではなく、チームビルディングに活用できるフレームワーク「タックマンモデル」や成功事例についても紹介します。個々の能力を最大限に発揮してチームや組織に役立てたいと考えている方はぜひ参考にしてください。

ワークハピネスのチームビルディング全プログラム情報をまとめたダウンロード資料はこちら

チームビルディングとは

チームビルディングとは、各メンバーのパフォーマンスが発揮され、目標を達成できるチームを作り上げる施策です。チームを構成しているメンバーがそれぞれの長所や特技・能力を生かし、チーム全体で目標を達成するために取り組みます。

昨今の日本は変化が早く、この変化の激しい社会を生き抜くためには、単に個人の力を高めるだけではなく、チームの構成員が個々の特技や能力を高め、そこで培った力を最大限に発揮できる環境を作り上げることが大切です。

かつて、チームで仕事をするときは一人のリーダーがあらゆる責任を負う仕組みが主流でした。しかし、近年では状況に応じてチームのだれもが能力をそれぞれ発揮し、ときにはリーダーシップを取る場面もあります。組織としての力を底上げし、チーム全体の相乗効果を高められるように育てていくのがチームビルディングなのです。

チームビルディングの目的

チームビルディングの目的は、チーム内でコミュニケーションを活性化させ、チームとして一体感を作り出して、パフォーマンスを上げることです。

- マインドセットの醸成、コミュニケーションの活性化

- チーム・組織のビジョンやミッションを共有

- チームパフォーマンスの向上

- 適切な人材配置

仕事において、しばしばチームを編成することはありますが、単に人を寄せ集めただけではただの集団でしかありません。チームとは各個人の能力が発揮できるように役割を持ち、相互に補完し合える状態であることが必要です。そのような状態を作り上げるためにチームビルディングでどのような姿を目指すのか、よく理解しておきましょう。

○マインドセットの醸成、コミュニケーションの活性化

チームにはさまざまなメンバーが編成されます。考え方や能力はもちろん、在籍年数、雇用形態が異なる場合も多く、仕事へのかかわり方は様々です。そのため、まずはチームでコミュニケーションをとれる環境を作り、お互いのことを理解することが大切です。

チームである以上、結束力を高めることやコミュニケーションの活性化は欠かせません。お互いの得意なことや仕事の取り組み方を知ることで、個々の持つ特技や能力を生かした環境づくりを実現しましょう。

コミュニケーションを活発化して結束力を高めるチームビルディングアクティビティはこちら

○チーム・組織のビジョンやミッションを共有

チームビルディングを通してチームとしての一体感を作り出すことも、大切な目的の一つです。どれだけ優れたメンバーがチームに揃っていたとしても、具体的な指針や目標が定まっていなければ、烏合の衆でしかありません。チーム全体でどのような目標を達成するのか、会社の中でどんな役割を果たすチームなのかを皆が理解し、同じ方向を向いて仕事に取り組むことが大切です。

組織のビジョンを共有できるチームビルディングアクティビティはこちら

○チームパフォーマンスの向上

チームパフォーマンスの向上も、チームビルディングの目標の一つです。メンバーが主体的に動きながら個々の能力を発揮しつつ、相互にフォローし合える状況をチームビルディングによって作り出せれば、理解を深められ、メンバーの結束力も高められるでしょう。

チームのパフォーマンスを上げるチームビルディングアクティビティはこちら

○適切な人材配置

チームを形成するうえでは、それぞれ異なる能力や個性を持つメンバーをどう配置するのかが肝心です。人材の配置が適切でない場合、メンバーの持つ能力が最大限に発揮できずチームにとっても最善の成果を上げられなくなります。

メンバーの個性や考え方、価値観などを把握し、適性を考えて人材を配置することで、チームとしての力を発揮できる可能性があります。チームビルディングを通して個々の能力を理解し、より力を発揮できる役割を担ってもらうことも、チームビルディングの大切な目標です。

適切な人材配置によって成果を最大化できるチームビルディングアクティビティはこちら

チームビルディングで期待できる効果

チームに所属するメンバーの個性や能力を生かしながら最大限のパフォーマンスを得るために取り組むチームビルディングですが、具体的にどのような効果が期待できるのでしょうか。

- チームの目標を達成する

- メンバーの個々のパフォーマンス向上

- 新しいアイデアやイノベーションが生まれる

目標の達成やメンバーの個々のパフォーマンス向上、新しいアイデアやイノベーションの生成など、その効果について詳しく説明します。

○チームの目標を達成する

チームとして最も大切なのは目標を達成することであり、チームビルディングはそれを実現するために有効な手段の1つです。

チームビルディングを行うとメンバーやリーダーとの距離が縮まり、問題解決のために相談をしやすくなります。また、メンバー同士のコミュニケーションが活発になれば情報を共有しやすくなったり、お互いの不得意な分野を補い合ったりするほか、一人ひとりのチームへの関わりが深くなります。その結果、チーム全体のパフォーマンスが上がり目標を達成することも期待できるでしょう。

○メンバーの個々のパフォーマンス向上

チームビルディングを行うとメンバーの間に生まれた信頼関係がさらに深まります。それぞれの間には協力関係が生まれ、ときにはお互いに高め合いながら目標の達成へと向かえるでしょう。

同時に、目標の達成に向けて考えて行動し、仕事にも意欲的に取り組むようになります。その結果、より効率的に行動しようという意識が生まれ、チーム全体の生産性やパフォーマンス向上が期待できます。

関連記事:【目的別】生産性を高めるチームビルディング向けゲーム25選

○新しいアイデアやイノベーションが生まれる

チームビルディングによってチームのコミュニケーションが活発になると、取り組んでいる物事を1人で考えず、メンバー同士でアイデアを出し合うようになります。協力してアイデアを出し合うと1人で考えるよりも多く、また相乗効果によって新鮮なアイデアが生まれることも期待できます。

このように、チームビルディングによりチームで新しいアイデアが生まれ、さらなるイノベーションにつながることも効果の1つです。

チームビルディングの5段階プロセスとは?

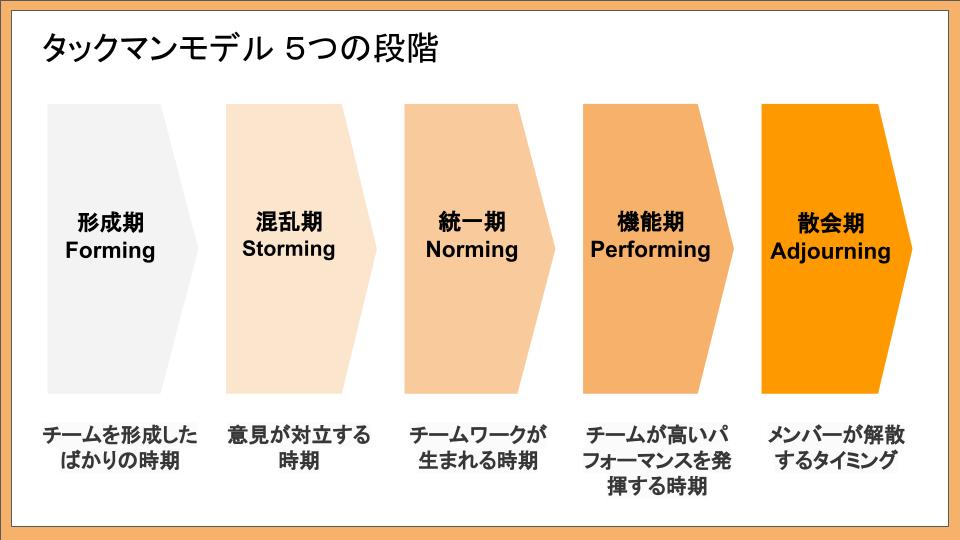

チームビルディングにおける発達段階を示したモデルとして、タックマンモデルを紹介します。心理学者のブルース・W・タックマンによって1965年に考案され、チーム形成から解散に至るまでのプロセスを以下の5段階で整理しています。

タックマンモデルにあてはめて考えることでチームの現状を把握できると同時に今後の方向性も理解できるため、チームを機能させるには何が必要かを明確にする際に活用しましょう。それぞれの段階について紹介します。

形成期

この段階では、チームメンバーが集まり、互いの役割やチームの目的を理解しようとします。不確実性や緊張が高まることもあります。

| 役割の確認 | メンバーそれぞれが自身の役割や責任を把握し、期待される成果を理解します。 |

| 目的の共有 | チームの共通の目的や目標が明確に共有され、それに向かって各メンバーがどのように貢献できるかを議論します。 |

対立期

メンバー間の意見の食い違いや対立が表面化します。この期間は、適切なコミュニケーションとリーダーシップが求められる重要な段階です。

| 意見の対立 | 異なる背景を持つメンバー間で意見が対立し、チーム内での緊張が生まれます。 |

| リーダーシップの役割 | この段階でのリーダーの役割が非常に重要となり、リーダーは対立を健全な議論へと導くことが求められます。 |

統一期

チームが固有の規範やルールを確立し、メンバー間の関係が安定してきます。協力的な作業が増え、チームとしての生産性が高まります。

| ルールの設定 | チーム独自の文化やルールが形成され、それに基づいた行動が求められるようになります。 |

| 生産性の向上 | 規範が確立されることで、チーム全体の協力がスムーズになり、目標達成に向けての生産性が向上します。 |

機能期

チームは高い生産性を達成し、具体的な成果を出し始めます。ここでは、効果的な協力と高いパフォーマンスが実現されます。

| 成果の実現 | 規範が確立されたチームは、各メンバーが役割を理解し、高いパフォーマンスを発揮します。 |

| 目標達成 | チームとして設定された具体的な目標やプロジェクトが成功裏に完成し、目標が達成されます。 |

解散期

プロジェクトが完了し、チームが解散する段階です。この期間には、チームの達成を振り返り、学びを次に活かす準備を行います。

| プロジェクトの評価とフィードバック | プロジェクトの成果を評価し、各メンバーからフィードバックを得て、今後の課題に生かします。 |

| 次への準備 | 学んだ経験を活かし、次のプロジェクトやチームでの活動に向けての準備を行います。 |

関連記事:タックマンモデルの目的や活用方法についてはこちら >>

チームビルディングの進め方

チームビルディングを順調に進めるには、明確な目標設定や役割分担、全員参加による課題解決など複数の要点があります。

- ①明確な目標を設定する

- ②一人ひとりの役割を明確にする

- ③問題や課題を解決する

- ④チームワークで目標に向かう

チームビルディングの進め方のポイントを確認し、チームの成熟を早めましょう。

明確な目標を設定する

チームビルディングでは目標の共有が重要です。まずは個人と組織の両方において明確な目標を設定する必要があります。

個人目標は、モチベーションを強く保ちながら主体性の獲得につながる内容を設定します。この際、成功や失敗の定義、具体的に実行する行動を決めると明確さが増します。形成期や混乱期ではリーダーがアドバイスを与えますが、その後はメンバーの自主性を尊重することが大切です。

チーム目標にはチームメンバーの合意が不可欠です。形成期や混乱期では多くの意見を出し合い、統一期や機能期では互いに刺激を与えながら目標を設定していきます。この際、成功パターンの検証や成果物による達成度の測定がしやすいかどうかも考慮しておく必要があります。

一人ひとりの役割を明確にする

メンバーが自分の役割や義務を明確に認識しておくことでチームに貢献しやすくなります。またメンバー間の連携もよくなり、チームとしての成果につながるでしょう。チームビルディングの初期の段階では、適材適所の人材配置はリーダーの役割です。チーム内でのポジショニングをメンバーが的確につかみ、活動の価値を大きくなるようにアドバイスします。

チームが成熟してくれば、一人ひとりの役割をメンバー自らが理解し、さらに上の役割を探し始めるようになります。

問題や課題を解決する

チーム内で発生した問題や課題を確認し、メンバー全員で解決方法を考えます。このプロセスを通じて組織構造が活性化され、リーダーシップを発揮する人材を発掘できたり、ユニークな意見を出す人が現れたりします。

さまざまなアイデアが生まれたり、意見の対立をより高度な次元で解決する方法を発見したりできるので、全員参加を基本にすることが重要。結果的に個々のメンバーとチームの成長につながるチームビルディングが形成されます。

日本の職場では対立を避ける傾向がありますが、それがかえってチームの成熟を妨げ、大きな問題になるケースも少なくありません。オープンなコミュニケーションを重視し、しっかり議論する場を設けることが重要です。

チームワークで目標に向かう

チームワークで目標達成を目指せば、知識や経験などを自然に共有できるようになります。例えば営業部署であれば、成功パターンを共有することで全体の成果を高められるでしょう。またカスタマーサポートなら、さまざまなクレームをサポートし合うことで経験値が高まり、対応能力が上がっていきます。

つまり、チームとしてスキルやノウハウを蓄積でき属人化する業務が少ない状態になれば、チームの拡張やメンバーの離脱に対応しやすい組織に変わっています。特に長期間のチームになる場合は、この体制を整えることが大切です。

チームビルディング成功のコツと注意点

チームビルディングを行う研修やプログラムはさまざまな種類から選べますが、共通する成功のコツ、そして注意しなければならないポイントがいくつかあります。

チームビルディングで成功するために必要なこと

チームビルディングを成功させるために大切なものは、「リーダーシップ」と「メンバーの主体性」です。リーダーシップには、オーガニゼーション・リーダーシップと、チーム・リーダーシップの2種類があります。

○オーガニゼーション・リーダーシップ

経営層と現場をつなぎ、組織としての方針を現場に伝える中間管理職的な役割を果たします。しかし、ただ指示するのではなく現場の意見もよく聞き、ときには採用することも必要となります。

○チーム・リーダーシップ

チーム・リーダーシップは、リーダー自らが動くことです。それにより周りを巻き込み、チーム全体を活性化させていきます。

チームメンバーの主体性は、仕事へのモチベーションと言い換えてもいいでしょう。「やらされている仕事」ではなく、全員が「自分の意見や働きがチームに影響を及ぼす」という意識を持つことが大切です。そのためには、社員がきちんと組織に受け入れられている、意見を聞いてもらえると思える環境をつくり、お互いの意見を尊重しながら、自分の意見を発信できる関係性を構築しなければなりません。

チームビルディングを行う際に注意したいポイント

チームビルディングを行う際に出てきやすい問題は、主に「認識のズレ」と「意見の相違」です。

認識のズレとは、チームのビジョンや目標がきちんと共有できていなかったり、暗黙の了解が人によって理解度が異なったりすることです。明文化できることはしておき、しっかりとチーム全体で認識を共有しておきましょう。

意見の相違は、価値観の違いから起こります。ひとつの物事に対して、人の数だけ異なる意見が出てくることがあります。複数の人が集まって動くわけですから、当然意見の違いは出てきます。もちろん、最終的には方向性を決断しなければなりませんが、意見交換の過程では、チーム内にさまざまな意見を持つ人がいることを認め、尊重できるようにしましょう。

チームビルディングの成功事例

ここではチームビルディングの成功事例を3社紹介します。管理職の意識改革や新人研修のブラッシュアップなどの参考になる事例です。

サントリー食品インターナショナル株式会社

サントリー食品インターナショナル株式会社では、部下に「やってみなはれ」と言えるようなマネジメントスタイルへの転換にチャレンジしました。心からワクワクするようなビジョンを持つ社員が組織を強くし、新しい価値創造につながると考えたからです。

チームビルディングにおいてまず実施したのは部課長クラスを集めた、2泊3日の大規模な研修です。普段交流が少ない同世代と意見交換して共通言語を築くことで、研修後にプロジェクトを立ち上げやすくすると同時に、部下の結果にフォーカスしすぎず、意見や意図に歩み寄る姿勢も学びました。

研修後は明らかな変化が出る人が多く、人事部主導の「未来のたねプロジェクト」をはじめとした複数のプロジェクトが立ち上がり、現在も継続しています。また、部下のやる気のスイッチを上手に押せるようになった上司が増えたそうです。

株式会社アシックス

株式会社アシックスでは、職務を学ぶ意欲は高いものの受け身の傾向が強く、積極的にチームに参加する姿勢が弱い問題がありました。

新入社員研修において、3カ月の育成期間中、毎朝・毎夕、グループで目標設定を行い、結果を分析して改善につなげていくアウトプット中心のカリキュラムを実施。入社間もない新入社員に対し、PDCAシートによって情報共有を促進したり、ディスカッションの時間を設けて学び合う姿勢を育んだりするなど、チームビルディングがしやすい環境を整えました。

この結果、現場配属後も高いモチベーションを保てる新入社員や、良好な人間関係を築ける新入社員が増えたということです。

グーグルのチームビルディング方法

グーグルは、顧客のニーズに合わせた革新的なサービスを提供し続けている企業です。その秘密は、優れたチームビルディングにあります。グーグルでは、多様なバックグラウンドやスキルを持ったメンバーを集め、プロジェクトごとにチームを編成します。

さらに、チーム内でのコミュニケーションや意思決定のプロセスを改善するために、定期的なミーティングやフィードバックセッションを行っています。これにより、グーグルのチームは常に前進し続け、イノベーションを生み出し続けることができるのです

関連記事:チームビルディングにおすすめのアクティビティとは?

関連記事:チームワーク向上につながるチームコミュニケーションとは?高めるための施策を解説

関連記事:チームビルディングに研修要素が入ったものとは?

プロに任せるなら!ワークハピネスのチームビルディングアクティビティはこちら

ワークハピネスではチームビルディングのための研修やワークショップなどを企画し、運営をサポートしています。チームごとの課題をヒアリングして特別な施策をご提案いたします。コミュニケーション不足、マネジメントの複雑化などの問題を抱えている場合は、ぜひご相談ください。

楽しく学べる多種多様なチームビルディングアクティビティをご用意しています。

お気軽にお問い合わせください。

大学卒業後、外資系医療機器メーカーで営業に従事。

6年間で8人の上司のマネジメントを経験し、「マネジャー次第で組織は変わる」と確信し、キャリアチェンジを決意する。

2009年にワークハピネスに参画し、チェンジ・エージェントとなる。

医療メーカーや住宅メーカーをはじめ、主に大企業の案件を得意とする。また、新人から管理職まで幅広い研修に対応。

営業、営業企画、新人コンサルタント教育を担当後、マーケティング責任者となる。

一度ワークハピネスを退職したが、2021年から復帰し、当社初の出戻り社員となる。現在は、執行役員 マーケティング本部長。