タックマンモデルとは?チームの成長5段階と活用方法を紹介

企業やスポーツのチームなどの組織が目標を達成したり、結果を出したりするには、個々人の能力はもちろんですが、組織自体がうまく運営されることが必要不可欠です。そんな理想的な組織を作り上げるために役立てることができるのが、タックマンモデルです。

この記事では、タックマンモデルの具体的な内容や利用する目的、また実際の活用例について解説します。より良い組織運営を行うためのヒントを求めている方は、ぜひ参考にしてください。

タックマンモデルとは?

タックマンモデルとは、組織の成長状態を段階的に示したモデルです。

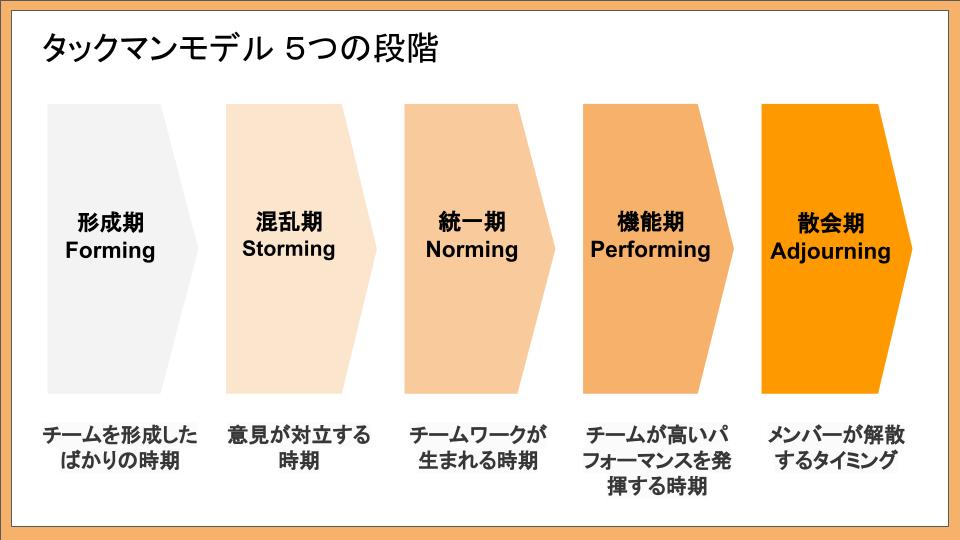

具体的にはチームを形成した後、混乱や対立など、さまざまな段階を経ることで理想的な組織へと成長するというものになります。心理学者のブルース・W・タックマンが1965年に提唱した当時は、4つの発展段階に分かれていましたが、1977年にもう1段階追加され、現在では5段階のモデルとして活用されることが多くなっています。

タックマンモデルを習得することで、組織の状態に応じてリーダーが正しい対策を打ち出したり、組織が求められている以上の結果を出したりできる可能性が高まるでしょう。

タックマンモデルにおける5つのステージ

タックマンモデルには結成から解散に至るまで、組織の状態に応じて5つのステージが設けられています。その5つとは、形成期(Forming)・混乱期(Storming)・統一期(Norming)・機能期(Performing)・散会期(Adjourning)です。

ここでは各ステージについて具体的にどのような段階なのか説明するとともに、それぞれの段階においてどのような組織運営をするのが望ましいか解説します。

ステージ1|形成期(Forming)

形成期(Forming)は、チームが新たに結成された初期段階を指し、この時期には多くの不安や緊張感が伴います。メンバーは様々な部署から集められることが多く、互いのスキルや性格、価値観はまだ十分に理解されていないため、ぎこちなさが生じることが一般的です。この段階では、個々のメンバーが自分の役割を探りつつ、チームとしての共通の目標やビジョンが明確でないため、リーダーや責任者への依存が高まります。

リーダーはチームの方向性を明確にし、全体の目標及び個々のメンバーの役割を早期に定義することが求められます。これにより、チーム全体の成功イメージを共有し、目標達成に向けた動機付けを促進することができます。また、飲み会や交流会などの非公式な集まりを通じてメンバー間の相互理解を深めることも推奨され、これによりチーム内の緊張を和らげ、スムーズなコミュニケーションを促すことが可能です。

この段階の成功は、チームが一致団結して効果的に前進できるような基盤を築くことに依存しています。リーダーの役割は特に重要で、チームの信頼と協力体制の構築に対するプロアクティブなアプローチが求められます。

ステージ2|混乱期(Storming)

混乱期(Storming)は、チームが目標や役割分担を設定しているものの、これらが各メンバー間で十分に共有されていない状態を指します。この段階では、具体的な業務が始まっており、各メンバーには一定の責任と成果が求められますが、チーム内のまとまりが欠けており、相乗効果による生産性の向上は期待できません。

メンバー間では価値観や業務の進め方が異なるため、意見の対立や不平不満が生じやすく、これがチーム内の軋轢を引き起こします。このような衝突を乗り越えるためには、チームビルディングの取り組みが重要となります。具体的には、全員が参加する対話型ワークショップを通じて、意見を活発に交わし合い、互いの認識の違いを明らかにすることが勧められます。これにより、チームメンバーはお互いの立場を理解し、より深い合意形成を目指すことができます。

リーダーには、この期間中に特に積極的な役割が求められます。リーダーはメンバーの異なる考え方や価値観を理解し、それをチーム内で共有させることで、個々のメンバーへの適切なアドバイスやサポートを提供することが重要です。また、衝突を恐れずに意見を表明し続けることで、お互いの認識のズレを解消し、チーム全体の進行をスムーズにするための基盤を築くことができます。

ステージ3|統一期(Norming)

統一期(Norming)は、チームの目標やビジョンがメンバー間で共有され、個々の意見の対立が減少し、チーム全体が安定した方向に向かう時期です。この段階では、チームの方向性が定まり、役割分担が明確になることで、一体感が生まれ、「私たちは」「このチームは」といった表現が自然と増えてきます。メンバーは互いの理解を深め、以前の混乱期での対立を乗り越えた経験を通じて信頼関係を強化しています。

統一期のキーポイントは、メンバーの主体性が発揮され、各人の長所が生かされる役割分担です。合意された目標に向けてチームが一丸となって取り組む過程で、チームはさらに熟成されていきます。普段からの活発な議論を通じて、意見の食い違いがあっても自然に解決されるようになり、チーム全体の生産性が向上します。

この段階で重要なのは、チームが正しい方向へ進んでいるかを常に確認することです。リーダーは日常的な議論の内容を把握し、必要に応じて適時に軌道修正を行うことが求められます。これにより、チームは目標達成へと確実に進むことができるようになります。

ステージ4|機能期(Performing)

機能期(Performing)は、チームが成熟し、各メンバーが自己の役割を熟知し、他のメンバーと協力しながら高いパフォーマンスを発揮する時期です。この段階では、チームメンバーはリーダーからの具体的な指示を必要とせず、自主的に率先して行動します。相乗効果が最大限に発揮され、「1+1=2」を超える成果をチーム全体で達成することが可能です。

機能期におけるチームビルディングの重要なポイントは、次世代のリーダーを育成することです。これを実現するために、リーダーはメンバーに新たな挑戦を促す配置転換や、細かな指示を控えることで、メンバーが自己の判断で問題を解決する能力を伸ばす機会を提供します。

この段階では、メンバーはお互いの個性を尊重し、自信を持ってそれぞれの活動を行うことができ、連続して成果を上げることが可能になります。以前の段階ではリーダーがアドバイスや軌道修正を行う必要があったものの、機能期にはメンバーがそれらの役割を自然と担うようになります。

リーダーの役割は、この成熟した状態をできるだけ長く維持することにあります。細かい指示や介入を控えることに加えて、メンバーが過度に働き過ぎることなく心身の健康を保つためのリフレッシュも促すことが重要です。これにより、チームは持続的な成功を享受することができます。

ステージ5|散会期(Adjourning)

散会期(Adjourning)は、チームが設定された目標を達成したり、戦略の変更などによってプロジェクトが終了し、メンバーが解散するタイミングです。この段階では、各メンバーは次のプロジェクトやチャレンジへと移行していきます。散会期では、チームが達成した成果の確認と評価を行うとともに、チームビルディングの効果を検証します。

反省点や今後に活かせるノウハウを分析し、文書化することが重要です。また、メンバーが達成感を持ち、学んだ課題を振り返る機会を設けることも必要とされます。この過程を通じて、メンバーは今後のキャリアアップや新たな挑戦に向けての準備を整えることができます。

散会期はまた、キャリアアップを目指すメンバーや異動を希望するメンバーの意向を聞き、貴重な人材を失うリスクを抑えるための配慮も求められます。リーダーには特に、全員が良い気持ちでチーム活動を締めくくれるような雰囲気作りが求められます。ポジティブなフィードバックや激励の言葉を伝えることで、メンバーは「また機会があれば同じチームで仕事をしたい」と感じ、心地良く次のステージへと進むことができます。

混乱期を乗り越える方法

チームの混乱期を乗り越えるには以下の4つの方法が大事になります。

- 効果的なコミュニケーションの確立

- 課題の明確化と目標設定

- リーダーシップの発揮方法

- チームの信頼関係の構築

効果的なコミュニケーションの確立

混乱期において、効果的なコミュニケーションは非常に重要です。透明性と共感するコミュニケーションを通じて、チームメンバー間の理解を深めることが必要です。

| 方法 | 説明 |

|---|---|

| 定期的なミーティング | チーム全員での定例会議を設け、進捗や問題点を共有する。 |

| フィードバックの奨励 | 各メンバーからのフィードバックを積極的に受け入れ、改善に繋げる。 |

| オープンドア・ポリシー | リーダーがいつでも相談に乗る姿勢を示す。 |

課題の明確化と目標設定

混乱期を乗り越えるためには、具体的な課題を明確にし、それに対する目標を設定することが不可欠です。

| 方法 | 説明 |

|---|---|

| 課題の具体化 | 各チームメンバーから意見を集め、主要な障害や課題を特定します。 |

| SMART目標の設定 | 具体的、測定可能、達成可能、関連性、期限を設定する。 |

| 進捗のモニタリング | 進行状況を定期的に確認し、必要に応じて目標を修正します。 |

リーダーシップの発揮方法

混乱期には、強力で有能なリーダーシップが求められます。リーダーシップの役割は、チームを導くことだけでなく、各メンバーの才能を引き出すことも含まれます。

| 方法 | 説明 |

|---|---|

| ビジョンの共有 | 長期的な目標と戦略をチーム全体で共有する。 |

| 役割の明確化 | 各メンバーの役割と責任を明確に伝える。 |

| サポートの提供 | 各メンバーに対して必要なリソースやサポートを提供する。 |

チームの信頼関係の構築

チーム内の信頼関係を築くことは、混乱期を乗り越える上で最も重要な要素の一つです。信頼関係があると、チームメンバーは互いに協力しやすくなります。以下の方法で信頼関係の構築を進めましょう。

| 方法 | 説明 |

|---|---|

| 透明性の確保 | 意思決定プロセスや情報を全員に共有する。 |

| 信頼の積み上げ | 小さな成果を積み重ねることで信頼を構築する。 |

| エンゲージメントの促進 | チームビルディング活動やワークショップを通じてメンバー間の絆を深める。 |

成功するチームビルディングのポイント

メンバー間の信頼を築く

チームビルディングにおいて、メンバー間の信頼は非常に重要です。信頼が築かれることで、チーム全体のパフォーマンス向上や協力関係が深まります。

信頼を築くための具体的な方法

- オープンな対話を促進する

- 透明性のある情報共有を行う

- メンバーの意見や価値観を尊重する

明確な役割分担

チームメンバーそれぞれに明確な役割を割り当てることが、チームの効率を上げる鍵です。役割分担が明確であれば、メンバーは自分の責任を理解し、チーム全体が円滑に動くことができます。

役割分担の進め方

- 各メンバーの強みを考慮する

- 業務内容を具体的に定義する

- 役割の変更が必要な場合も柔軟に対応する

定期的なフィードバックの実施

フィードバックはチームの成長に欠かせない要素です。定期的にフィードバックを行うことで、メンバーの成長を促進し、チームのパフォーマンスを向上させることができます。

フィードバックの方法

- 具体的で建設的なフィードバックを行う

- フィードバックを対面で行う

- ポジティブなフィードバックも忘れずに行う

オープンなコミュニケーション環境の整備

チーム内のコミュニケーションが円滑であれば、情報の共有や業務の進行がスムーズになります。オープンなコミュニケーション環境を整えることで、メンバー間の理解と協力が深まります。

オープンなコミュニケーションを促進するための方法

- 定期的なミーティングを行う

- 問題が発生した際にはすぐに報告する

- 全てのメンバーが発言しやすい環境を作る

チーム内のビジョン・役割を認識する

混乱期をうまく乗り越え、チームとして理想的な状態である統一期・機能期に向けて進むためには、チーム内のビジョンを共有して各々の役割を認識させることから始めます。

その後、リーダーは現状のチーム・メンバー個人の能力を分析し、一人ひとりが目標達成に向けたマインドセットを持って動けるようにアドバイスを行いましょう。徐々にメンバー全員の責任感が高まれば、パフォーマンスは自然に向上し、目標達成へと近づくことができます。

このように、ステップを踏んでチームとしての最終到達地点に向かっていく上で、チームの状態を5段階に分けて考えるタックマンモデルは非常に役立つのです。

相互理解を深めてチームパフォーマンスを向上する

チームが目標を達成するためには、ビジョン・役割の認識も欠かせませんが、同時にメンバー間のコミュニケーションが取れるような機会が必要となります。なぜならお互いの価値観や考え方が理解できていなければ、チーム内に軋轢が生まれる原因になるからです。

逆にチームとしてお互いを理解しあうことができれば、相手を尊重したコミュニケーションが可能となり、議論も円滑に進みます。

タックマンモデルを活用すれば、チームが形成期、混乱期と段階を踏んで徐々に組織が機能を発揮できることを理解でき、上記のような相互理解を深めることの重要性を常日頃から意識することが可能です。

対話によってチームパフォーマンスを上げたライフネット生命保険様の事例はこちら

タックマンモデルを利用した学習モデル

ワークハピネスでは、タックマンモデルの形成期・混乱期のチーム形成、コミュニケーション強化の取り組みを行っています。

ここでは、実際に行っている取り組みの具体例を二つご紹介します。

全員でペインティング!アートなチームビルディングでコミュニケーションを強化

同じオフィス内にいてもコミュニケーションが取れていないチームでもペインティングで大きな1枚の絵を完成させることで、通常業務にはないコミュニケーションとることができます。

このチームビルディングを通じて部門間を超えたコミュニケーションができ、どんな色であれば隣接するチームと合わせられるのか、相手を考えた奥深いコミュニケーションを学べます。

さらには、アクティビティを通して他のメンバーの個性や強みが見えてくるので、相互理解を深めることも可能です。

ペインティングを通してチームビルディング「The Big Picture」の詳細はこちらからお読みいただけます。

オンラインゲームでコミュニケーションを強化

リモートワークの普及により、入社してからオフィス・現場に足を運ぶ経験をほとんど積んでいない新人・若手社員も増えています。こうした社員はコミュニケーションの希薄化に悩まされていることが多く、同期との絆も深められていません。

この状態を放置してしまうと、モチベーションが自然に低下していたり、育成スピードが伸び悩んだりするケースも多く発生するものです。

そこでワークハピネスは、オンラインゲームを通じての体験学習を行い、コミュニケーション不足を解消するためのプログラムを提供しています。

リモートワーク中のコミュニケーションの取り方や、他の社員との関係性を維持するためのポイントについて、自宅にいながらして習得可能です。

オンラインチームビルディングの決定版「Peak Performance」の詳細はこちらよりお読みいただけます。

タックマンモデルを意識したチーム形成を!

チームとしての成功・パフォーマンスの最大化を目指すためには、それぞれのメンバーにビジョンや自身の役割を認識してもらう必要があります。タックマンモデルの5段階のステージは、相互理解を深めてもらうことにも最適です。

タックマンモデルをベースにしたチームビルディングの取り組みを学ぶには、ワークハピネスの研修がおすすめです。どのような組織でも習得しておきたい基本的なプログラムをベースに、各事業者が個別に抱える課題に応じてカスタマイズしたプログラムを提案しています。 チーム形成にお悩みの企業様は、ぜひ弊社の研修をご検討ください。

株式会社ワークハピネスは人材育成研修・組織開発コンサルティングを通して

人と企業の「変わりたい」を支援し、変化に強い企業文化をつくる支援をしています。

新入社員〜管理職・役員研修のほか、全社向けチームビルディングまで

貴社の職場課題に合わせたカスタマイズ対応が可能です。

ウェブサイトにはこれまでに弊社が支援させていただいた研修および

組織コンサルティングの事例を掲載しております。ぜひご参考ください。

大学卒業後、外資系医療機器メーカーで営業に従事。

6年間で8人の上司のマネジメントを経験し、「マネジャー次第で組織は変わる」と確信し、キャリアチェンジを決意する。

2009年にワークハピネスに参画し、チェンジ・エージェントとなる。

医療メーカーや住宅メーカーをはじめ、主に大企業の案件を得意とする。また、新人から管理職まで幅広い研修に対応。

営業、営業企画、新人コンサルタント教育を担当後、マーケティング責任者となる。

一度ワークハピネスを退職したが、2021年から復帰し、当社初の出戻り社員となる。現在は、執行役員 マーケティング本部長。