チームビルディングとは?組織力を高める実践手法と導入のポイント

近年、働き方の多様化やリモートワークの定着により、社内コミュニケーションの希薄化や、チームの一体感の低下に悩む企業が増えています。業務効率や成果を高めるうえで、メンバー間の信頼関係や協働意識をいかに醸成するかは、組織運営の重要な課題です。

こうした背景から注目されているのが「チームビルディング」です。チームビルディングは単なるレクリエーションとして行わず、明確な目的と計画のもとで実施されることで、組織の生産性やエンゲージメントを向上させる手法として活用されています。本記事では、チームビルディングの定義から具体的な手法、設計のポイント、実践事例までを網羅的に解説します。

チームビルディングとは?定義と目的について

チームビルディングとは、信頼関係や協力体制を築くために行う意図的な取り組みです。その定義や目的を理解することで、自社に合った導入方法が見えてきます。

チームビルディングの意味・定義

チームビルディングとは、組織が目標達成に向けて効果的に機能するために行うさまざまな取り組みを指します。メンバー間の信頼関係を構築し、コミュニケーションを活性化する活動が、チームビルディングの中心です。各メンバーの個性や能力を活かしながら、協力的で働きやすい環境をつくることを目的としています。

その結果、生産性の向上や課題解決力の強化、職場の満足度改善といった効果が得られます。ゲーム型やワークショップ型など多様な手法があるため、企業の抱える課題や目的に適した施策を選ぶことが成功のポイントです。

チームワークとの違い

チームビルディングとチームワークの違いは、以下の通りです。

| チームビルディング | チームワーク | |

| 定義 | チームの結束や協調性を高めるための取り組み | メンバー同士が共通目標に向かって協力し合う行動や姿勢 |

| 目的 | 強固なチームを作り、将来的にあらゆる状況に対応できる基盤をつくること | 目の前の業務・プロジェクトの目標達成や課題解決 |

| 時間軸 | 中長期的 (将来的なチーム力強化が目標) | 短期的 (現在進行中の業務に対応) |

チームワークとは、現在進行中の業務やプロジェクトの中で、互いに支援し合う行動や姿勢を指します。一方でチームビルディングは、そうしたチームワークを高めるために意識的に取り組む活動です。

短期的なプロジェクト遂行だけではなく、将来的にあらゆる状況に対応できる強固なチームを作ることに焦点を当てている点が、2つの大きな違いです。

コミュニケーションを活発化して結束力を高めるチームビルディングアクティビティはこちら

なぜ今チームビルディングが注目されているのか

チームビルディングが注目されている理由は、主に下記の4つです。

- リモートワークの普及

- 環境変化の加速

- 価値観の多様化

- 従業員エンゲージメントへの注目

コロナ禍をきっかけに、メンバーが物理的に離れて業務を行う機会が増え、コミュニケーション不足やチーム内の一体感の低下が課題となりました。また、従業員の価値観や働く動機が多様化したことで、画一的なマネジメントでは対応できないのが現状です。

そのため、意識的にチームの結束力を高めつつ、一つの目標に向かわせる方法としてチームビルディングが重視されています。

組織のビジョンを共有できるチームビルディングアクティビティはこちら

チームビルディングと組織開発との違い

チームビルディングと組織開発には、次のような違いがあります。

| チームビルディング | 組織開発 | |

| 定義 | チームの結束や協調性を高めるための取り組み | 組織全体を長期的に改善・変革するための取り組み |

| 目的 | 強固なチームを作り、将来的にあらゆる状況に対応できる基盤をつくること | 組織風土や制度などを根本から改善し、組織の競争力を向上させること |

| 対象範囲 | チーム・現場単位 | 組織全体 |

組織開発とは、組織の文化や制度、人事施策といった組織全体の課題を解決するための取り組みです。チームビルディングはその一部であり、チーム単位のコミュニケーションや協働を改善する具体的な手法と言えます。

組織開発のアプローチ方法については、下記の記事で解説しています。

【事例あり】組織開発の目的とは?目的やアプローチ方法、成功させるポイントを解説

企業にチームビルディングが必要な理由

ここからは、企業にチームビルディングが必要な4つの理由を詳しく解説します。

働き方や環境の多様化に合わせた組織形成が必要なため

近年はリモートワークやハイブリッドワークなど、働き方が多様化しています。同じ時間や場所を共有しない働き方が増え、チームの一体感を保つことが難しくなりました。そのため、オンライン交流イベントや定期的な雑談タイムなど、距離が離れていてもチームの絆を深める取り組みが不可欠です。

また、DXやグローバル化が加速する中、異なる専門性を持つ社員が連携しやすい土台を築くことで、迅速に変化へ対応できる組織となります。

従業員のエンゲージメントの向上につながるため

チームビルディングを通じて信頼関係や一体感を醸成することで、社員のモチベーションが高まります。たとえば、下記のような経験をすると「このチームで働き続けたい」という意欲が強まり、会社への帰属意識が向上しやすいです。

- チームで成功体験を共有する

- チームで困難を乗り越える

GALLUP社が公表した「日本の雇用主が直面する人材確保の課題」によると、エンゲージメントの高いチームは、そうでないチームより離職率が51%低くなることが分かりました。

特に新人や中途社員は、早期に人間関係を築けるかどうかで会社への愛着が変わります。チームビルディングをオンボーディングに組み込むのも有効でしょう。

他部署や部門内の連携の強化つながるため

多くの企業が抱える課題として、部署間のコミュニケーション不足によるサイロ化が挙げられます。サイロ化は、情報共有の不足や業務ミスを招きかねません。

こうした状況を改善するために、チームビルディングを通じて他部署や異なる部門のメンバー同士が交流を深めることが効果的です。営業と開発など異なる部署のメンバーが一緒にチーム課題に取り組めば、お互いの業務内容や役割への理解が深まり、部門間での信頼関係が生まれます。

社員の多様性や価値観を超えた協力体制の構築が必要な時代のため

現代の企業は性別や国籍、年齢や専門分野などが多様な社員で構成されています。多様性は新しいアイデアを生む一方で、価値観や考え方の違いから誤解や対立を生みかねません。

自己紹介や価値観共有を目的としたゲームやワークショップを実施することで、社員同士が互いの個性や考え方を理解し、尊重できる組織風土を形成しやすくなります。

また、若手とベテラン社員のコミュニケーションギャップ解消にも役立ちます。多様なメンバーが共通の目標やビジョンを共有できる場を設けることで、価値観を超えて協力できる体制が生まれやすいです。

チームビルディングの実施手法と種類

チームビルディングには、目的や状況に応じたさまざまな手法があります。代表的な4つのタイプについて、その特徴やメリットを見ていきましょう。

アクティビティ型のチームビルディング

アクティビティ型のチームビルディングは、ゲームやレクリエーションを通じて楽しみながらチームの一体感を高める手法です。非日常的な体験を通じてメンバー同士の壁を取り除き、コミュニケーションの活性化や信頼関係の構築につなげます。

具体的には下記のようなアクティビティがあり、自然に協力が生まれやすいのが特徴です。

- チーム対抗のスポーツ大会

- 謎解きゲーム

- ハイキングやキャンプ

- チーム対抗のゲーム(ペーパータワーなど)

体を動かしながら楽しく取り組むため、普段接点の少ない社員とも自然に交流できます。ただの遊びで終わらせずに、「学びをどのように仕事に活かすか?」を共有することが、実務につながる気付きを得るコツです。

他のアクティビティも知りたい場合は、ぜひこちらの記事もご覧ください。

【厳選】チームビルディングにおすすめのアクティビティを10個ご紹介!

ワークショップ型のチームビルディング

専門のファシリテーターが主導し、対話や共同作業を通じてチームの理解を深める方法が、ワークショップ型です。たとえば、次のようなプログラムがあります。

- ブレインストーミング(自由にアイデアを出し合い、新しい発想を引き出す)

- ジョハリの窓(自己評価と他己評価を分析し、相互理解を深める)

- ワールドカフェ(リラックスした環境で、トークテーマに沿って意見を交換する)

ファシリテーターが中立的に場を進行し、全員の発言を引き出すため、普段意見を言いにくい社員でも積極的に参加できるのがメリットです。

チームビルディング向けのワークショップの例を詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

チームビルディング向けのワークショップ16選|進め方や成功のコツを解説

プロジェクト型のチームビルディング

プロジェクト型のチームビルディングでは、実業務や模擬プロジェクトを進める中で、課題解決を通じてチーム力を高めます。具体例としては以下があります。

- 組織横断プロジェクト(複数の部門が協力し、企画から実施後の課題整理まで行う)

- 社会貢献プロジェクト(チャリティーイベントや募金活動など)

自然に役割分担や助け合いが生まれるため、終了時には高いチームワークが実現するでしょう。

ただし、メンバーの負荷が高くなりやすいため、通常業務とのバランスや上司の理解を得ることが必要です。

トレーニング(研修)型のチームビルディング

専門講師による研修を通じて、体系的にチーム力を向上させる手法が、トレーニング型のチームビルディングです。座学と演習を組み合わせて行うため、頭で理解した概念をすぐに体感できるメリットがあります。下記の一例を見てみましょう。

- リーダーシップ研修(管理職研修で、課題解決するシミュレーションを行うなど)

- 新人研修(グループワークで、会社紹介プレゼンを共同制作するなど)

研修後に職場での実践計画を立てるなどのフォローをすることで、学んだ内容が実際の業務に定着しやすいです。座学中心にならないように、演習やディスカッションを取り入れ、メンバーが主体的に参加できる構成にしましょう。

日常業務にチームビルディングを取り入れる方法は?

チームビルディングは特別なイベントだけではなく、日常業務に組み込むことで継続的な効果を得られます。次のように小さな工夫が有効です。

- 定例会議の冒頭で短いアイスブレイクを行う

- プロジェクト終了後、15分だけ良かった点・改善点を共有する

- 月に1回、普段あまり話さないメンバー同士でランチに行く

プロジェクト終了後に短い振り返りを設ける習慣をつければ、チーム内でお互いを評価し合う文化が醸成されます。継続することで自然と信頼関係が深まり、結果として組織全体の風通しや協力体制が強化されるでしょう。

チームビルディングの設計・運用手順

効果的なチームビルディングを行うには、計画から実施後の振り返りまでの流れを丁寧に設計・運用する必要があります。各ステップを順に見ていきましょう。

チーム現状・課題の把握(診断ツールやパルスサーベイの活用)

チームビルディングを行うには、まず自チームの現状や課題を正確に把握することが重要です。課題が曖昧なままでは、せっかくの施策も成果につながりません。

そこで便利なのがパルスサーベイです。パルスサーベイとは、2~3分で終わる簡単な質問を定期的に行い、「今週の職場の雰囲気」や「困りごとの有無」などを素早く調べる方法です。心理的安全性やエンゲージメントを、簡単に測定できるメリットがあります。

組織診断ツールを活用すれば、上記のような質問を毎日実施して現状を見える化し、改善のためのアクションまで分かります。データだけで把握しきれない微妙な問題点は、メンバーへの個別面談やヒアリングを実施しましょう。

以上の方法で課題を明確にしたら全員で共有して、チーム内の共通認識にします。

目的・ゴールの設定(例:信頼関係の構築、協調性向上)

次に、明確な目的や具体的なゴールを設定しましょう。目的が曖昧なままではメンバーの意欲が低くなりますが、明確に定めれば参加意欲や協力度も高まります。

たとえば「信頼関係の構築」を目的とする場合、次のようなゴールや目標を設定できます。

目的・ゴールの設定例

| 目的 | 信頼関係の構築 |

| ゴール | メンバーが率直に意見を言える関係を作る |

| 具体的な目標 | 3ヶ月後のチーム内サーベイで、信頼度スコアを5ポイント向上させる |

上記のように、具体的な目標は数値化して測定可能な形で設定することが大切です。設定した目的とゴールは必ずメンバー全員に共有し、「なぜ今この施策をやるのか?」を理解してもらいましょう。活動開始後は、状況に応じて目標を微調整しても問題ありません。

メンバーの特性に合うチームビルディングプログラムの設計

チームビルディングのプログラムを設計する際は、下記のようにメンバーの属性や特性を考慮しましょう。

| 特性 | 考慮すべき点 |

| 性格・個性 | 性格や個性に合った課題や役割にしているか |

| 職種・役職 | 立場に合っているか |

| 国籍 | 言語や文化的背景を踏まえているか |

| チームの成熟度 | チームの発達段階に合っているか |

| 組織文化 | 自社の文化に合っているか |

| 時間・場所 | リモートワークのメンバーも参加しやすいか |

もし内向的な社員が多い場合、小規模グループの対話型ワークショップを導入するのが一例です。あるいはメンバー間で体力差があるなら、屋外の運動系アクティビティは避けるなど、性格や個性に応じたプログラム選定がおすすめです。

また、多様性が高いチームなら言語や文化に配慮し、全員が安心して参加できる環境を整えましょう。メンバーの興味を引くために、趣味や嗜好を取り入れたり、専門家の意見を参考にしたりすることも有効です。

チームビルディングプログラムの運用

プログラム内容が決まったら、参加者が不安や抵抗感を持たないように以下を実施しましょう。

- 全員が参加可能な日時を調整し、場所やオンラインツールを手配する

- 当日の流れや目的を明記した事前案内を行う

当日はファシリテーターが中心となり、参加者全員が積極的に関わる環境作りが重要です。たとえば、次のような進行方法があります。

- アイスブレイクで緊張をほぐし、メンバーが話しやすい空気を作る

- 一部の人だけが発言・活躍しないよう、全員を巻き込む

- 常に参加者の様子を観察し、適宜休憩や体を動かす時間を設ける

プログラム中に批判や否定的な意見が出た場合は、「ご意見ありがとうございます。他の方はどう思いますか?」など前向きに受け止めて展開させましょう。心理的安全性を守ることも、ファシリテーターの役目です。

実施後の効果測定とフィードバックを行う

実施後は必ずチームビルディングの効果を測定し、フィードバックまで行いましょう。実施前後に同じ指標を用いて比較すると、改善されたポイントが明確になります。

たとえば、下記のように定量的なデータを確認してみてください。

- チーム内サーベイの「信頼」や「コミュニケーション」のスコア

- 離職率の推移

- 会議での発言数

また、参加者からの具体的な感想や気付きをアンケートやヒアリングで収集し、定性的評価も行います。

上記のような測定結果はチーム全体で共有し、「何が良かったか」「次にどう活かすか」を明確にしましょう。「〇〇さんから『相談しやすくなった』という声があった」など、成果を皆で実感するとモチベーションアップにもつながります。

経営層にも効果を報告し、次回のチームビルディングへの支援を得ることも大切です。

成功するチームビルディングのフレームワークはタックマンモデルがおすすめ

タックマンモデルとは

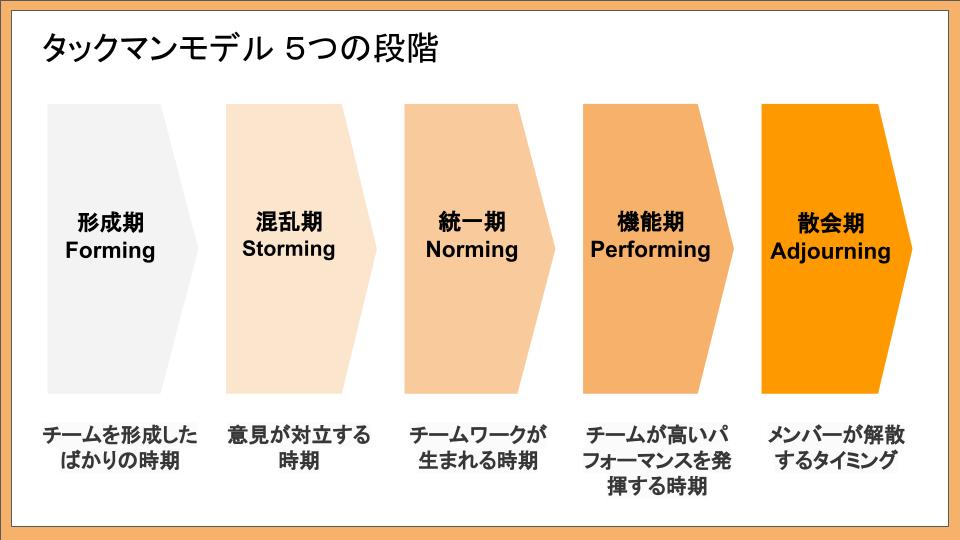

タックマンモデルとは、心理学者ブルース・W・タックマンが提唱したチームビルディングのフレームワークです。チームが成果を出すまでには段階的な成長プロセスがあるとして、それぞれの段階を下記5つのステージに分けています。

タックマンモデルを理解していると、チーム内の混乱や衝突を「正常な成長過程」と捉えられるため、冷静な対応が可能です。リーダーにとっても「今の段階に必要なサポートは何か?」が明確になり、的確に介入できるようになります。

タックマンモデルを導入するメリット

タックマンモデル導入の最大のメリットは、チームの現状を正確に理解できるため、次の行動が具体的になる点です。たとえば、意見が衝突する「混乱期」を迎えても、「この対立はチームの成長に必要な過程だ」と認識できます。その結果、リーダーやメンバーが必要以上に不安になるのを防げるでしょう。

また、各段階で適切な施策を打ち出せるため、状況に合ったチームビルディングが可能になります。前述した「混乱期」の場合、「率直な意見を引き出して、前向きに話し合いを進める」といった対応ができます。

チーム全員がモデルを理解することで心理的安全性が高まり、安心して意見を交わせる点もメリットです。

タックマンモデルのステップは5種類

タックマンモデルは5つのステップに分かれており、それぞれ次のような特徴があります。

タックマンモデルにおける5ステップの特徴とリーダーの役割

| ステップ | 特徴 | リーダーの役割 |

| 形成期 | メンバー同士が探り合い、不安や遠慮がある | 目的の共有と交流の場を設け、安心できる雰囲気をつくる |

| 混乱期 | 役割や進め方をめぐり、衝突や不満が表面化する | 前向きに話し合い、意見を公平に引き出すルールを整える |

| 統一期 | 信頼関係が芽生え、協力体制が整い始める | 自主性を尊重し、チームとして成功体験を積み重ねる |

| 機能期 | 自律的に協力し合い、高い成果を安定して出せる | 裁量を委ねて挑戦をサポートし、成果に対する評価も行う |

| 散会期 | プロジェクト終了や組織改編でチームが解散する | 成果を振り返ってお互いに感謝を伝え、ノウハウを文書に残す |

形成期で関係性を築き、混乱期で意見対立を乗り越え、統一期で信頼と協力体制が整うという流れです。やがて機能期に入ると、高いパフォーマンスを発揮するチームへと成長します。散会期で振り返りと学びを経て次の成長へつながるまで、リーダーは各段階に合った支援が欠かせません。

タックマンモデルの詳細はこちらの記事で紹介しています。あわせてご覧ください。

タックマンモデルとは?チームの成長5段階とチームビルディング方法を紹介

企業の導入事例から学ぶチームビルディング成功の秘訣

実際にチームビルディングを導入した企業の事例からは、課題に応じた工夫や成果が見えてきます。ここでは4つの成功事例を紹介します。

管理職研修に組み込まれたチームビルディングの事例

クーパーサージカル・ジャパン株式会社では管理職が増加したものの、マネージャー研修を実施したことがなく、部署間の連携不足や自主性が課題でした。

そこでゲーム型研修「ZIPANGU」を導入。初日にチームで課題を解決する楽しさを共有し、翌日にはその体験を実務に置き換えたディスカッションを行いました。また、チームの状況をイラストで表わす「スクエアホイールサーベイ」により意見交換が活発化しました。

研修後はマネージャー同士の交流が増え、「研修の時のように考えよう」と自主性が高まったとのことです。

事例の詳細はこちらからご覧ください。

【事例|マネージャー研修】ゲームで体感する横連携のインパクトを日常に落とし込む

新入社員の定着率向上につながったチームビルディングの事例

東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社では、新入社員同士の交流不足が課題でした。

「新入社員の一体感を醸成したい」と考えていたところ、「The Big Picture」というチームビルディング用のアクティビティを導入。グループに分かれて協力し、最終的に全員で1つの大きな絵を完成させました。活動を通じて自然な役割分担や積極的なコミュニケーションが生まれ、絵が完成した際には歓声が上がったと言います。

研修後は社員間の交流が増え、社内のコミュニケーションも活発化して、新入社員の定着率向上に貢献しています。

事例の詳細はこちらからご覧ください。

【事例|チームビルディング】楽しく絵を描きながらグループを1つにする「The Big Picture」

自走型組織への変化を促した長期的支援事例

株式会社タニタでは、「The 商社」というビジネスゲーム型のチームビルディングを実施しました。「個々の強みを活かして組織を活性化したい」という狙いで導入され、チームで仮想の会社を運営・拡大していく過程で、意思決定やリーダーシップを体感できる研修です。

実施後は、これまで見えにくかった他メンバーの考えや意思決定プロセスを理解できたとのことです。その結果、体制への批判的な意見が減少し、「自分たちが組織を変えていこう」という前向きな姿勢が社員間に広がっています。

事例の詳細はこちらからご覧ください。

タニタ|ビジネスゲーム「The 商社」を活用した営業力・組織力強化研修

社内に褒め合う文化を生み出したチームビルディングの事例

エーザイ株式会社では、世界中のメンバーが集まる機会に、謎解きゲーム型のチームビルディング研修「Beat the Box」を実施しました。

ゲームを通じて初対面でも打ち解けられた上、普段見えないメンバーの新たな一面に気付くきっかけにもなりました。途中でチーム間の競争から共同に切り替わったことで、他チームと柔軟に協力し合う重要性も学んでいます。

研修後は社員間の距離感が縮まり、会議での意見交換も活発化。さらに、社内の一部でお互いを褒め合う文化が醸成され、より気軽に話せる職場になりました。

事例の詳細はこちらからご覧ください。

【事例|チームビルディング】謎解きによって競争から共同に変わる「Beat the Box」

オンラインでのチームビルディングを実施する際に活用できるツール・施策

オンライン環境でも、効果的なチームビルディングは可能です。レクリエーションや理念共有に役立つ施策と、成功させるためのコツを紹介します。

オンラインレクリエーション式のチームビルディング

オンラインでチームビルディングをする際は、ZoomやMicrosoft Teamsを使ったレクリエーションが有効です。具体的には、以下のようなプログラムがあります。

- オンライン謎解き

- 共通点探し

- バーチャル脱出ゲーム

オンライン謎解きでは、ブレイクアウトルームを使って少人数グループに分かれ、画面を共有しながら謎を解きます。チームで協力して解決するため、自然とコミュニケーションが増え、一体感が生まれるのがメリットです。

活発な交流を促したいなら、バーチャル脱出ゲームもよいでしょう。リアクション機能やチャット機能を使い、制限時間内に謎解きを進めてチームで脱出を目指します。メンバー同士の心理的距離が縮まり、普段の業務でもスムーズにコミュニケーションを取りやすくなります。

会社の理念を啓蒙・共感するワークショップ式のチームビルディング

従業員がリモートワークで孤立しがちな環境にこそ、組織の目指す方向性を再認識して、一体感を醸成するワークショップが効果的です。次のようなプログラム内容で、会社の理念への共感を深めます。

- 社長から改めて企業理念やビジョンを語ってもらう

- 企業理念の内容で自分が好きなところを考える

- 数名ずつのブレイクアウトルームに分かれて、2の内容を発表し合う

また、会社の創業ストーリーや歴史をクイズ形式にするのもおすすめです。楽しみながら理解が進み、社員の会社への愛着が増すでしょう。参加者はチャットで感想や称賛を送り合うことで、共感が深まります。

オンラインでチームビルディングを成功させるコツ

オンラインでチームビルディングを成功させるコツは、下記の3つです。

- 事前準備を徹底する(参加者への接続テスト依頼、ツール操作の案内配布など)

- 導入で参加者の心を掴む(チャットに好きな絵文字を投稿してもらうなど)

- 全員に参加してもらう工夫をする(イエスかノーで答えられる質問を振るなど)

オンラインは通信トラブルなどが起きやすいため、入念な事前準備が欠かせません。参加者に通信環境の確認やツール操作の案内を事前配布しておき、トラブル時のサポート体制も整えておきましょう。

終了後はイベントの録画やスクリーンショットを社内ポータルに掲載し、全員が閲覧できるようにすることも大切です。従業員が「良い体験だった」と振り返れるため、次回の参加につながります。

リモートワークにおけるコミュニケーションのポイントについて、こちらの記事でも解説しています。

テレワーク中のコミュニケーションについて課題と解決方法は?

チームビルディング導入における課題と解決策

チームビルディングを導入する際は、参加者の反応や部署間連携の難しさなど、いくつかの課題があります。このような課題を乗り越えるための具体策とあわせて見ていきましょう。

参加者とのコミュニケーションのとり方・注意点

チームビルディングで参加者とコミュニケーションをとる際は、下記の点に注意する必要があります。

- 事前に目的やメリットを説明する

- 各メンバーの得意不得意や特徴を知り、役割を明確にする

- 役職に関係なく発言できる場を作る

中には、チームビルディングに消極的な従業員もいるかもしれません。その場合、事前に目的やメリットを明確に伝え、「気軽に楽しむ場」として案内するのがポイントです。

また、1on1などで各メンバーの個性を知った上で、役割を設定しましょう。たとえば、公平な視点を持てるメンバーの場合、「意見の対立時に仲介し、全体のバランスをとってもらう」といった役割が挙げられます。

あわせて、オンラインのチームビルディングによくある失敗とその対策も把握しておきましょう。事前に失敗例を知っておくことで、成功させやすくなります。以下がよくある失敗例とその対策です。

オンラインチームビルディングの失敗例と対策

| 失敗例 | 対策 |

| 発言が偏る | ブレイクアウトルームを用意して、均等に発言機会を設ける |

| 参加者のテンションに差がある | 事前に趣味・嗜好をアンケートで収集して、プログラムに反映する |

以上の点を踏まえてコミュニケーションをとれば、より参加者同士の信頼関係も深まるでしょう。

部署間連携の難しさと乗り越えるためには

部署間の連携を妨げる要因は、それぞれの評価指標や目的が異なることです。この問題を解消するには、「チームビルディングで共通のゴールを設定し、一緒に達成を目指す経験」が必要になります。具体的には、次のようなプログラム内容がおすすめです。

- 複数チームで協力して1枚の巨大な絵を完成させる

- 限られた時間内に目標達成や謎解きを行う

いずれも部署の壁を超えた役割分担や相互理解が生まれやすく、一緒に成し遂げた感覚を共有できます。

終了後は「何をして上手くいったか?」「連携に何が必要だったか?」などをチームごとに振り返り、業務への応用を言語化しましょう。

外部ファシリテーターの活用をするべき?

外部ファシリテーターを活用するかどうかは、目的や予算を考慮して決めましょう。

外部ファシリテーターを起用するメリットは、中立的で専門性の高い進行により、従業員が安心して意見を出せることです。特に重要な組織課題に取り組む場合、外部専門家の経験やスキルを活用すれば成功する可能性が高まります。

一方、小規模な取り組みや予算が限られる場合は、社内で対応するのも一つの手です。将来的には社内ファシリテーターを育成し、外部専門家と併用することで、状況に応じた柔軟な運営が可能になります。

チームビルディングプログラム選定方法と費用感の目安

自社に合ったチームビルディングを選ぶには、課題や目的に合致するかが重要です。選定のポイントや費用相場について詳しく解説します。

社内に合うチームビルディングプログラムを選ぶコツ

「チームの課題に直結する内容かどうか」を基準にすることが、社内に合うチームビルディングプログラムを選ぶコツです。たとえば「コミュニケーション不足」が課題なら、下記のようなプログラムがいいでしょう。

- コンセンサスゲーム(お題について話し合い、1つの結論を導き出す)

- ジェスチャーゲーム(ジェスチャーのみでお題を伝え、正解を引き出す)

また、参加規模や実施時間も重要な要素です。少人数なら細かな対話形式、大人数なら一体感を生むイベント形式が適しています。安全性や心理的リスクにも注意し、プログラム内容に問題がないか確認しましょう。

社内での企画実施と外部委託の費用感の違い

社内で企画・実施すると、費用は主に人的コストと材料費のみで済むため、数千円~数万円と低コストで行えます。ただし、企画準備や運営を担当する社員の業務負担が増える点を考慮しましょう。

一方、外部委託では半日研修で20万〜50万円、一日規模だと100万円以上が相場です。費用は高くなりますが、プロの運営で負担軽減と高品質といったメリットがあります。

予算に制約がある場合は、社内企画と外部講師を併用すると、数十万円以内に抑えやすいです。補助金・助成金を活用して費用負担を軽減できる場合もあるため、一度厚生労働省のページをチェックしてみましょう。

たとえば「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)」は、チームビルディングや研修に使える助成金です。要件に合致した場合、正社員は費用の45%、契約社員等は費用の70%が支給されます。申請手続きや審査に時間がかかるため、早めの準備がおすすめです。

プログラムごとの費用感の違い

チームビルディング研修におけるプログラムごとの費用相場は、下記の通りです。

プログラムごとの費用相場

| プログラムの種類 | 費用相場 |

| アクティビティ型 | 室内:20万円~ 野外:50万円~ |

| ワークショップ型 | 15万円~ |

| プロジェクト型 | 20万円~ |

| トレーニング(研修)型 | 10万円~ |

| オンライン型 | 10万円~ |

上記はあくまで目安であり、具体的なプログラム内容や人数によって変動します。小規模なら20~30万円程度、中~大規模になると50万円以上かかるのが一般的です。

重要なのは、その費用に見合った効果が期待できるかどうかです。費用感だけではなく、効果予測もあわせて検討し、社内への提案・稟議を通すようにしましょう。

チームビルディングを取り入れて「自走する組織」への第一歩を

チームビルディングは組織を活性化し、社員一人ひとりが力を発揮できる環境を作るための施策です。働き方が多様化して変化の激しい昨今では、改めてチームビルディングの重要性が高まっています。「自社の組織力を高めたい」「部署間の壁を壊したい」と感じているなら、小さくてもいいので一歩を踏み出してみましょう。まずはチームの現状や課題を把握して、チームビルディングを通して達成したい目標を定めることが大切です。

とはいえ、「具体的に何から始めればいいのだろう?」と迷われるかもしれません。もし自社に最適なプログラム選びや進め方に悩んだら、専門家への相談も検討してみてください。

ワークハピネスでは、最新のチームビルディングプログラムや組織開発コンサルティングを提供しています。年間3764回のプログラムを実施しており、「メンバーへの理解が深まった」と満足いただける魅力的な内容やサポート力が強みです。社員が自ら動き出す自走型組織への変革は、適切なチームビルディングから始まります。ぜひ以下からプログラム一覧をご覧ください。

「チームビルディング研修」を体験してみたい方はこちら

楽しく学べる多種多様なチームビルディングアクティビティをご用意しています。

お気軽にお問い合わせください。

大学卒業後、外資系医療機器メーカーで営業に従事。

6年間で8人の上司のマネジメントを経験し、「マネジャー次第で組織は変わる」と確信し、キャリアチェンジを決意する。

2009年にワークハピネスに参画し、チェンジ・エージェントとなる。

医療メーカーや住宅メーカーをはじめ、主に大企業の案件を得意とする。また、新人から管理職まで幅広い研修に対応。

営業、営業企画、新人コンサルタント教育を担当後、マーケティング責任者となる。

一度ワークハピネスを退職したが、2021年から復帰し、当社初の出戻り社員となる。現在は、執行役員 マーケティング本部長。